Immunsuppression und Impfen bei chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen

Autorin:

Ass. Dr. Vera Kitzberger

Innere Medizin 2

Kepler Universitätsklinikum, Linz

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Gerade Patient*innen unter immunsuppressiver Therapie – wie es bei vielen Betroffenen mit chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen der Fall ist – sollten vor Infektionen geschützt sein. Das Impfen nimmt in diesem Patient*innenkollektiv daher eine wichtige Rolle ein. Doch welche Impfstoffe sind geeignet und was gilt es dabei zu beachten?

Keypoints

-

Bei CED-Patient*innen unter immunsuppressiver Therapie ist hinsichtlich der Sicherheit zwischen Tot- und Lebendimpfstoffen zu unterscheiden.

-

Eine immunsuppressive Therapie stellt eine Kontraindikation für die Verabreichung von Lebendimpfstoffen dar. Ein gewisser zeitlicher Mindestabstand zur Lebendimpfung muss unter Immunsuppression gegeben sein.

-

Eine Impfanamnese soll bei allen CED-Patient*innen zum Diagnosezeitpunkt der Erkrankung erfolgen und etwaige Impflücken sollen, wenn möglich, ehestmöglich geschlossen werden.

Patient*innen mit chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen (CED) werden im Laufe ihres Lebens meistens mit als immunsuppressiv geltenden Medikamenten behandelt und für die behandelnden Ärzte gilt es, folgende Fragen zu überdenken:

-

Ist die Impfung für meine*n Patient*in sicher? (Hier gilt es, den Aspekt der Lebendvakzine zu beachten.)

-

Welche Medikationen verursachen eine relevante Immunsuppression?

-

Welche Impfstoffe darf, kann und soll ich bei Immunsuppression applizieren?

-

Wie gut wird das Impfansprechen sein?

Bei CED-Patient*innen kommt es durch eine gestörte Barrierefunktion und die chronische intestinale Entzündung, die zu einer Upregulation von proinflammatorischen Zytokinen und reduzierten regulatorischen Mechanismen führt, zu immunologischen Veränderungen. Trotzdem sollten diese Patienten nicht per se als immunsupprimiert betrachtet werden.

Verschiedene inhärente Risikofaktoren, wie zum Beispiel das Patientenalter, ein aktueller Erkrankungsflair, Voroperationen, ein Kurzdarmsyndrom, Malnutrition und Komorbiditäten, tragen zu einem höheren Infektionsrisiko bei. Dieses kann zudem noch durch eine immunsuppressive Medikation steigen.

Bedauerlicherweise hat sich in den vergangenen Jahren eine gewisse Impfmüdigkeit und -skepsis eingeschlichen, sodass wir heute wiederum vermehrt mit quasi historischen Erkrankungen und deren Folgen konfrontiert sind. Zu fordern ist jedoch, dass eine entsprechende Impfversorgung sichergestellt wird. Demgegenüber gilt es vor allem im immunsupprimierten Patientenkollektiv gewisse impfstoffspezifische Aspekte zu betrachten, denn hier ist hinsichtlich der Sicherheit zwischen der Verabreichung von Tot- und Lebendimpfstoffen zu unterscheiden.

Totimpfstoffe

Bei der Anwendung von Totimpfstoffen bei CED-Patient*innen mit immunsuppressiver Medikation besteht kein erhöhtes Risiko bezüglich einer Infektion, es kann allerdings zu einem ungenügenden Impfansprechen kommen, weshalb Einzelimpfstoffe aufgrund der besseren Immunogenität den Kombinationsimpfstoffen vorzuziehen sind (beispielsweise Hepatitis-B-Einzelimpfstoffe). Im Idealfall soll ein Zeitabstand von zwei Wochen zur immunsuppressiven Behandlungsperiode eingehalten werden.

Lebendimpfstoffe

Bei Lebendimpfstoffen (z.B. gegen Varicella zoster, Masern, Mumps, Röteln, Rotavirus, Dengue, Influenza nasal ab dem 24. Lebensmonat bis 18. Lj., Cholera, Typhus) besteht, abhängig von der immunologischen Restfunktion das Risiko für eine Erkrankung durch das attenuierte, vermehrungsfähige Impfantigen. Daher besteht unter immunsuppressiver Therapie eine Kontraindikation für diese Impfstoffe.

Die ECCO (European Crohn’s and Colitis Organisation) gibt eine klare Stellungnahme ab, dass der Impfstatus vor Einleiten einer immunsuppressiven Therapie überprüft werden soll, da etwa 80% der Patient*innen im Laufe ihres Lebens mit Cortison, 40% mit Thiopurinen und 20% mit TNF-alpha-Inhibitoren behandelt werden. Besonders immunsuppressive Kombinationstherapien können zu einer Erhöhung des Infektionsrisikos – nicht nur für impfpräventable Erkrankungen – führen. Die ECCO empfiehlteine Serologie gegen Hepatitis A, B und C, VZV, HIV, EBV und CMV vorzugsweise bereits bei Diagnosestellung der Erkrankung bzw. zumindest bevor eine immunsuppressive Behandlung begonnen wird. Weiters soll der komplette Impfstatus erhoben werden. Liegen hier Lücken vor (vgl. Österreichischer Impfplan 2023) sollen diese ehestmöglich geschlossen werden.

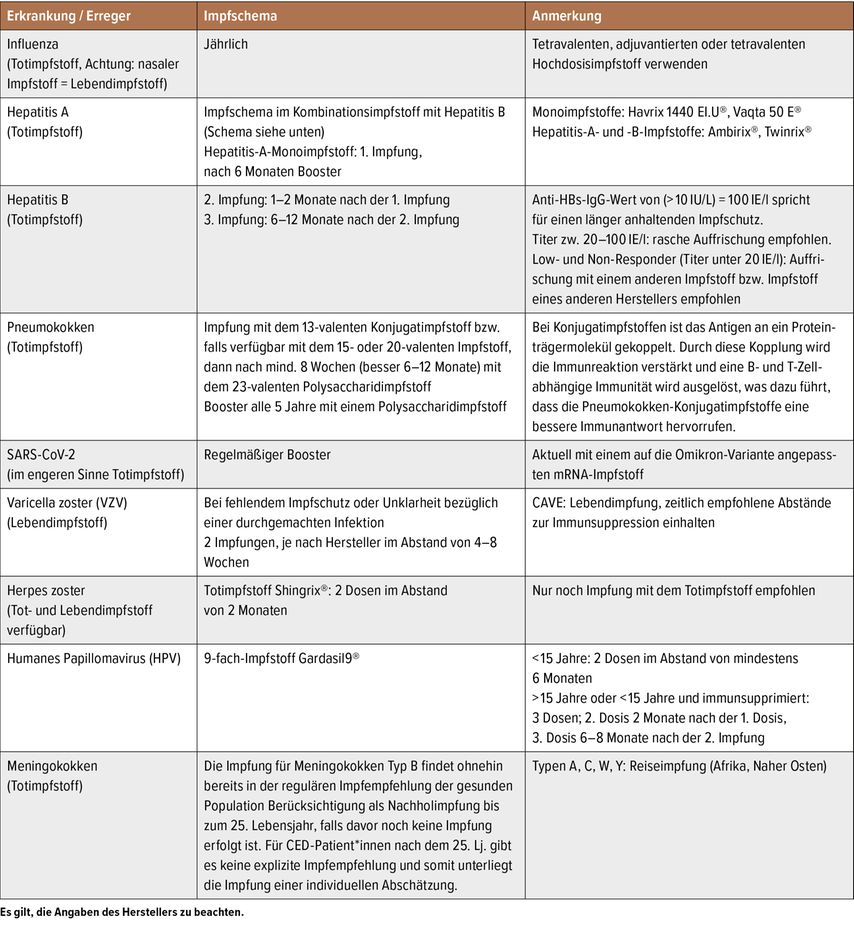

Abseits der Empfehlungen gemäß dem allgemeinen Österreichischen Impfplan 2023 gibt es Impfempfehlungen speziell die CED-Patient*innen betreffend (Tab. 1):

Hepatitis A

Eine Impfung gegen Hepatitis A soll zum Diagnosezeitpunkt erfolgen. Die Wirksamkeit ist bei den monovalenten Impfstoffen bereits drei Wochen nach der Erstimpfung gegeben und erreicht 94–100%. Ein Booster nach frühestens sechs Monaten wird dennoch empfohlen. Bei Kombinationsimpfstoffen, die nur die halbe Menge Hepatitis-A-Antigen enthalten, ist erst nach der zweiten Impfung ein ausreichender Schutz zu erwarten.

Hepatitis B

Bekanntermaßen besteht bei Hepatitis B nicht nur das Infektionsrisiko, sondern auch das Risiko für eine Reaktivierung, weshalb unter dieser Medikation in regelmäßigen Abständen eine Serologie durchgeführt werden soll. Ab einem Antikörpertiter (Anti-HbS-Ak) von >100IE/l besteht ein Schutz. Bei 20–100IE/l wird eine sofortige Auffrischung empfohlen und bei seronegativen Patient*innen eine Grundimmunisierung mit drei Impfungen. Nach Auffrischung bzw. Grundimmunisierung soll im Abstand von sechs Monaten (frühestens nach vier Wochen) eine Titerkontrolle erfolgen, insbesondere nach der Grundimmunisierung erreichen nämlich 5–10% der Patient*innen keine ausreichende Immunität. Bei Non- oder Low-Respondern (Titer <20IE/l) wird der Wechsel auf einen anderen Impfstoff (anderer Hersteller oder Impfstoff mit doppelter Antigendosis) oder einen stärker adjuvantierten Impfstoff (bspw. Heplisav B®, HBVax-Pro 40µg®) empfohlen.

Herpes zoster

Die Reaktivierung einer latenten Varizellen-Infektion wird vor allem bei nachlassender T-Zell-spezifischer Immunität,also z.B. im höheren Alter oder eben unter immunsuppressiver Therapie, hervorgerufen. Das Risiko für das Auftreten eines Herpes zoster ist bei CED-Patient*innen etwa 2-fach erhöht und steigt noch weiter unter immunsuppressiver Medikation.

Seit 2018 ist ein adjuvantierter Herpes-zoster-Totimpfstoff (Shingrix®) verfügbar. Die STIKO empfiehlt nur die Impfung mit dem Totimpfstoff, da dieser im Gegensatz zum Lebendimpfstoff eine hohe Schutzwirkung auch in höheren Altersgruppen hat und über eine längere Schutzdauer verfügt. Eine Erstattung ist je nach Krankenkasse bei entsprechender Indikation (CED-Patient*innen mit immunsuppressiver Medikation) gegebenenfalls möglich.

Varicella zoster

Bei Patient*innen mit zwei dokumentierten Dosen der Lebendimpfung sind keine weiteren Maßnahmen notwendig.

Bei allen anderen soll unabhängig von der Anamnese eine VZV-Serologie durchgeführt werden. Denn Studien haben gezeigt, dass 40% der CED-Patient*innen unsicher sind, ob eine Windpockeninfektion in der Vergangenheit vorlag.

Bei ungenügendem Schutz soll geimpft werden, in zwei Dosen mit einem Abstand von vier Wochen, ABER mit dem notwendigen Zeitabstand, der für Lebendimpfstoffe erforderlich ist, und dieser ist abhängig von der jeweiligen Immunsuppression.

Influenza

Abgesehen von einer jährlichen Influenza-Impfung wird im Impfplan 2023 zwei bis vier Wochen vor Beginn einer immunsuppressiven Therapie die Impfung empfohlen. Diese sollte, falls verfügbar, mit dem tetravalenten adjuvantierten (Fluad Tetra®) oder dem tetravalenten Hochdosisimpfstoff (Efluelda®) erfolgen. Bei schwerer Immunsuppression kann darüberhinaus eine zweite Impfung mit einem inaktivierten tetravalenten Impfstoff angeboten werden. Zu beachten gilt es, besonders bei jungen Patienten (<18. Lj.), dass die nasale Impfung ein Lebendimpfstoff ist.

Pneumokokken

Patient*innen mit CED haben ein erhöhtes Risiko für eine Pneumokokkeninfektion und ein 2- bis 3-fach erhöhtes Risiko für eine invasive Pneumokokkenerkrankung, daher die Empfehlung zur Impfung. Unter TNF-alpha-Inhibitoren und unter Kombinationstherapien (z.B. TNF-alpha-Inhibitor + Azathioprin) kann es wie auch bei der Influenzaimpfung zu einem verminderten Impfansprechen kommen.

Covid-19

Zum jetzigen Zeitpunkt sollten Patient*innen mit CED bereits eine Auffrischung mit einem mRNA-Impfstoff erhalten haben. Sollte dies noch nicht der Fall sein, so wird eine Impfung im Abstand von mindestens vier Monaten zur vorangegangenen Impfung empfohlen.

HPV

Die HPV-Impfung kann >90% der durch humane Papillomaviren verursachten Krebserkrankungen verhindern.

Die 9-valente Impfung ist mittlerweile im kostenfreien Impfprogramm für Kinder enthalten und schützt vor Erkrankungen, die durch HPV der Typen 6, 8, 11, 16, 18, 31, 33, 45 und 52 hervorgerufen werden. Diese Virusstämme sind ursächlich für das Zervix- und Vaginalkarzinom, für Oropharnyx- und Analkarzinome sowie für Kondylome. Die Impfung wird für gesunde Männer und Frauen bis zum vollendeten 30. Lebensjahr unbedingt empfohlen, danach ist sie optional. Bei CED-Patient*innen, auch nach dem 30. Lebensjahr, gilt ebenfalls die Empfehlung zur Impfung.

Empfohlene Zeitabstände zur Lebendimpfung

Abhängig von der jeweiligen Immunsuppression muss ein Zeitabstand zur Lebendimpfung eingehalten werden (Tab. 2).

Besteht abhängig von der aktuellen Erkrankungssituation der Patientin/des Patienten ein akuter Therapiedruck, muss eine individuelle Abwägung erfolgen, im Zweifelsfall soll nicht mit der Therapie zugewartet werden.

Trotz des darmselektiven Ansatzpunktes von Vedolizumab (Integrin-Antagonist) besteht laut Fachinformation eine Kontraindindikation für Lebendimpfstoffe.

Kindervon CED-Patientinnen, die in utero gegenüber TNF-alpha-Inhibitoren exponiert waren, sollen innerhalb der ersten 12 Monate nach der Geburt nicht mit Lebendimpfstoffen geimpft werden. Somit sollen die 1. Rotavirus-Impfung und die MMR-Impfung erst nach 12 Monaten erfolgen. Falls die Anwendung von TNF-alpha-Inhibitoren auf das erste Trimenon der schwangeren CED-Patientin beschränkt war, kann die Anwendung eines Lebendimpfstoffs beim Kind zu einem früheren Zeitpunkt in Betracht gezogen werden. In diesem Kontext ist auch an die Wichtigkeit der Umgebungsprophylaxe zu denken. Alle Personen, die in engem Kontakt zu einer/einem immunsupprimierten Patientin/Patienten stehen, sollten dazu aufgerufen werden, ihren Impfstatus überprüfen zu lassen und möglichst zu komplettieren.

Weiterführende Literatur:

• Impfplan Österreich 2023: www.sozialministerium.at/Themen/Gesundheit/Impfen/Impfplan-%C3%96sterreich.html ; zuletzt aufgerufen am 19.1.2023 • Kucharzik T et al.: ECCO Guidelines on the prevention, diagnosis, and management of infections in inflammatory bowel disease. J Crohns Colitis 2021; 15(6): 879-913 • Wagner N et al.: Impfen bei Immundefizienz. Bundesgesundheitsbl 2019; 62: 494-515

Das könnte Sie auch interessieren:

Neues aus der Gastroenterologie

Nicht jede Alkoholisierung ist auf Alkoholkonsum zurückzuführen. Beim sogenannten Eigenbrauer-Syndrom kommt es infolge pathologischer Auffälligkeiten des Darmmikrobioms zur endogenen ...

Zöliakie: Stand der Entwicklungpharmakologischer Therapieoptionen

Viele Patienten mit Zöliakie haben trotz glutenfreier Diät weiterhin Beschwerden. Zurzeit befinden sich einige innovative therapeutische Ansätze in Entwicklung: u.a. ein Inhibitor der ...

Transition bei CED: Fallbeispiel für einen strukturierten Übergang

Die Transition bei chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen stellt eine wichtige Brücke zwischen Jugendlichen und Erwachsenen dar und birgt einige Herausforderungen. Am ...