©

Getty Images

IBD: Wegweiser durch eine erweiterte Therapielandschaft

Leading Opinions

30

Min. Lesezeit

31.10.2019

Weiterempfehlen

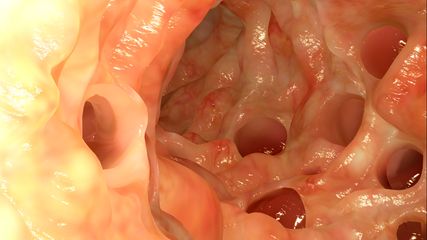

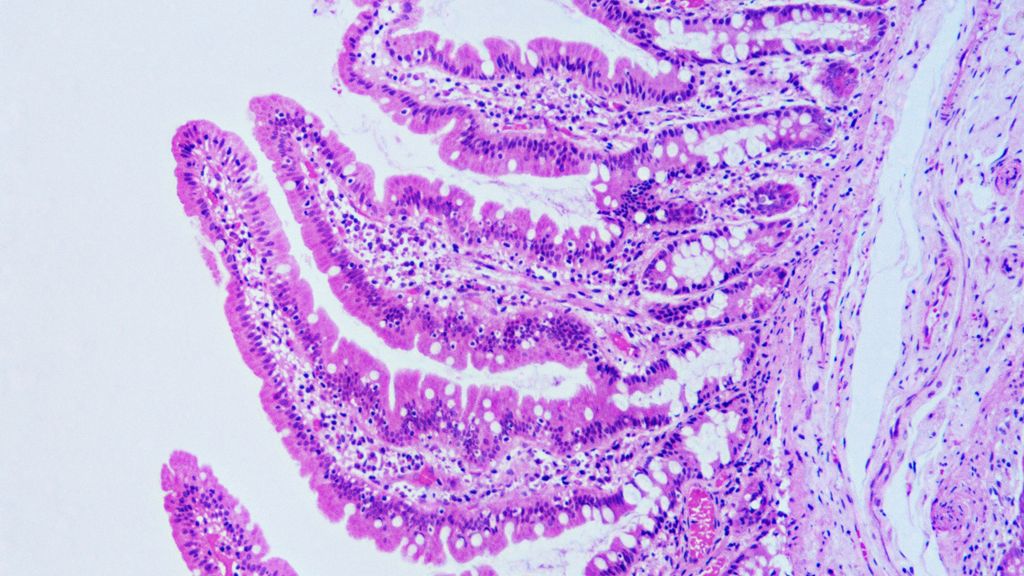

<p class="article-intro">Die Zahl der Therapieoptionen für chronisch-entzündliche Darmkrankheiten (IBD) hat in den vergangenen Jahren zugenommen. Für den klinisch tätigen Arzt stellt sich die Frage, welche Therapie für welchen Patienten die beste ist. Einen Überblick über das Thema und eine Anleitung, wie für jeden Patienten die richtige Therapie gefunden werden kann, bot ein Vortragsblock am Jahreskongress der Schweizerischen Gesellschaft für Gastroenterologie (SGG/SSG) in Interlaken.</p>

<hr />

<p class="article-content"><h2>Die richtige Therapiewahl treffen</h2> <p>Wie man den Weg zur richtigen Therapie für jeden Patienten findet, erläuterte Prof. Dr. med. Britta Siegmund, Berlin, in ihrem Vortrag. Anhand eines Therapiealgorithmus (Abb. 1) zeigte sie die verschiedenen Optionen auf. Für die Wahl der Substanzklasse sind die Krankheitsaktivität und -ausdehnung, extraintestinale Manifestationen und Nebenwirkungen entscheidend (Tab. 1).</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2019_Leading Opinions_Innere_1905_Weblinks_lo_innere_1905_s34_abb1.jpg" alt="" width="550" height="322" /></p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2019_Leading Opinions_Innere_1905_Weblinks_lo_innere_1905_s34_tab1.jpg" alt="" width="550" height="289" /></p> <p><strong>TNF-Antikörper</strong><br /> Wenn man bei einem schweren Krankheitsverlauf des MC ein schnelles Ansprechen wünscht, sind TNF-Antikörper Mittel der Wahl, wie eine Studie mit MC-Patienten zeigte, die an starken Bauchschmerzen litten. Die Schmerzaktivität wurde mittels funktioneller MRT (fMRT) des Gehirns ermittelt. Nach der Gabe des TNF-Antikörpers Infliximab reduzierte sich diese Aktivität bereits innerhalb eines Tages deutlich.<sup>1</sup> Das Ansprechen ist nicht nur rasch, sondern auch anhaltend. In der CHARM-Studie mit Adalimumab waren bis zu 41 % der MC-Patienten in den beiden Adalimumabgruppen zu Woche 56 noch immer in Remission (vs. Placebo 12 % , p<0,001), fast 30 % von ihnen benötigten keine Steroide.<sup>2</sup> Weitere Indikationen für TNF-Antikörper sind Fisteln, die bei MC häufig auftreten.<sup>3</sup> Auch bei CU erzielen TNF-Antikörper klinische Ansprechraten von mehr als 60 % und klinische Remissionsraten von über 30 % zu Woche 8.<sup>4</sup> Nachteil der Substanzen ist, dass sie das Infektionsrisiko erhöhen, was besonders bei älteren Patienten und solchen mit Komorbiditäten zu berücksichtigen ist.<sup>5</sup></p> <p><strong>IL-12/23-Antikörper</strong><br /> Der IL-12/23-Antikörper Ustekinumab zielt auf die p40-Untereinheit von IL-12 und -23. In der UNITI-Studie mit MC-Patienten mit moderater bis starker Krankheitsaktivität konnte der Wirkstoff bereits zu Woche 8 Ansprechraten von bis zu 57,9 % erzeugen. In der Erhaltungsphase erzielte das intensivere Regime (90 mg alle 8 Wochen) zu Woche 44 eine Ansprechrate von 59,4 % , in Remission waren 53,1 % und in steroidfreier Remission 46,9 % der Patienten. Selbst das weniger intensive Regime (90 mg alle 12 Wochen) erreichte hohe Raten für das klinische Ansprechen (58,1 % ), die Remission (48,8 % ) und die steroidfreie Remission (42,6 % ). In der Placebogruppe waren es dagegen nur 44,3 % , 35,9 % und 29,3 % . Die Therapie wurde dabei gut vertragen, die Nebenwirkungsraten waren in den Ustekinumabgruppen und der Placebogruppe nahezu gleich. Häufigste Nebenwirkungen in allen Gruppen waren Infektionen.<sup>6</sup><br /> Der IL-12/23-Antikörper ist für alle Patienten geeignet, bei denen ein schnelles Ansprechen gewünscht ist und die extraintestinale Manifestationen aufweisen. Besonders hob Siegmund die Wirkung bei Psoriasis hervor. Bei Wirbelsäulenbeteiligung, etwa einer Spondyloarthritis, ist Ustekinumab jedoch nicht wirksam. Aufgrund der guten Verträglichkeit ist Ustekinumab auch für ältere Patienten und bei Komorbiditäten geeignet, erklärte Siegmund.</p> <h2>Anti-Integrin-Antikörper bei CU und MC</h2> <p>Prof. Dr. med. Frank Seibold, Bern, ging in seinem Vortrag auf die Rolle von Vedolizumab ausserhalb von klinischen Studien in der IBD-Therapie ein. Vedolizumab ist ein monoklonaler Anti-Integrin-Antikörper, der gegen α4β7-Integrin auf den Lymphozyten gerichtet ist. Integrine steuern über die Bindung an das endotheliale «mucosal addressin cell adhesion molecule 1» (MAdCAM-1) das Einwandern aktivierter T-Lymphozyten aus dem Blut in die Darmwand. Vedolizumab blockiert diesen Vorgang.<sup>7</sup><br /> Seibold stellte eine Studie der Swiss IBD Cohort Study (SIBDC) vor, die untersuchte, ob sich eine Vorbehandlung mit einem TNF- α-Blocker auf die Remissionsraten von Patienten mit Colitis ulcerosa (CU) oder Morbus Crohn (MC) unter Vedolizumab auswirkt. Als Remission wurde ein fäkaler Calprotectinwert von <200 mg/kg und/oder eine endoskopisch nachgewiesene Heilung (CU: Mayo-Score 0, MC: SES-MC <3) definiert. Insgesamt nahmen 247 Patienten teil, 129 mit MC und 118 mit CU. Rund 57 % der Patienten waren mit TNF-α-Blockern vorbehandelt. Dies hatte keine Auswirkung auf die Remissionsraten der MC-Patienten, wohl aber auf die der CU-Patienten. Bei der ersten Kontrolle (Monate 4–8) waren 32,6 % der vorbehandelten und 60,4 % der nicht vorbehandelten CU-Patienten in Remission (p = 0,01). Bei den MC-Patienten waren 45,2 % der vorbehandelten und 48,7 % der nicht vorbehandelten Patienten in Remission. Bei der zweiten Kontrolle (Monate 12–16) waren 34,7 % resp. 57,7 % (p = 0,02) der CU-Patienten und 45,9 % bzw. 48,7 % der MC-Patienten in Remission. Die Therapie wurde gut vertragen, schwere Nebenwirkungen traten nicht auf. Hauptsächlich wurden Arthritis (13,9 % ) und Infektionen der oberen Atemwege (11 % ) beobachtet. Ein Faktor für ein besseres Ansprechen war eine kürzere Krankheitsdauer.<sup>8</sup></p> <h2>Januskinase-Inhibitoren bei CU</h2> <p>Prof. Dr. med. Pierre Michetti, Lausanne, befasste sich mit den Vorteilen und Risiken von Januskinase(JAK)-Inhibitoren bei CU-Patienten. JAK-Inhibitoren sind eine relativ neue Substanzklasse der Tyrosinkinase- Inhibitoren. Sie hemmen verschiedene JAK, die eine wesentliche Rolle bei Entzündungsprozessen und spezifischen Immunreaktionen spielen. So hemmt beispielsweise Tofacitinib, das im September in der Schweiz für die Behandlung der CU, der rheumatoiden Arthritis und der Psoriasisarthritis zugelassen wurde, JAK 1 und 3. Es wird oral verabreicht und rasch absorbiert sowie eliminiert (Halbwertszeit 3 Stunden). Da es zu 70 % über die Leber ausgeschieden wird, müssen die Leberwerte regelmässig überprüft werden.<sup>9</sup></p> <p>In der Phase-III-Studie OCTAVE wurde Tofacitinib gegen Placebo getestet und erzielte sowohl nach der Induktionsphase zu Woche 8 als auch in der Erhaltungsphase zu Woche 52 höhere Remissionsraten als Placebo. In einer Dosierung von 10 mg erreichte Tofacitinib zu Woche 52 eine Remissionsrate von 40,6 % (vs. Placebo 11,1 % ; p<0,001). Insgesamt waren die Raten an Infektionen, schweren Infektionen und Herpes-zoster-Infektionen unter Tofacitinib höher als unter Placebo. Zudem wurden erhöhte Cholesterin- und Triglyzeridwerte beobachtet.<sup>10</sup> Aufgrund des vermehrten Auftretens von Thrombosen in einer noch andauernden Studie wurde von der FDA und der EMA ein Warnhinweis für Tofacitinib 10 mg herausgegeben. Die FDA rät zur Erhaltungstherapie mit einer Dosis von 5 mg. Die EMA gibt als Kontraindikation ein erhöhtes Thromboserisiko an.<sup>11, 12</sup></p> <h2>Fisteltherapie mit Stammzellen</h2> <p>Bei mehr als einem Viertel der MC-Patienten bilden sich perianale Fisteln, die stets mit einer hohen Morbidität einhergehen. Die Lebensqualität der Betroffenen ist durch Schmerzen, wiederkehrende perianale Infektionen, ständige Drainagen und häufige Arztbesuche erheblich eingeschränkt. Die Fisteln sind mit den verfügbaren Medikamenten und Operationen schwierig zu behandeln – etwa 37 % der Betroffenen sind therapierefraktär, weshalb die Patienten zahlreiche immunsuppressive Therapien mit allen bekannten Nebenwirkungen durchlaufen. Mehr als 90 % müssen sich mehrmals chirurgischen Eingriffen unterziehen, mit dem Risiko, eine Stuhlinkontinenz zu erleiden.<sup>13</sup></p> <p>Prof. Dr. med. Matthias Turina, Zürich, zeigte in seinem Vortrag eine Alternative auf: die Therapie mit mesenchymalen Stammzellen. Mit Darvadstrocel ist inzwischen ein entsprechendes Präparat für die Behandlung komplexer analer Fisteln zugelassen. Dabei handelt es sich um expandierte, humane, allogene, mesenchymale, adulte Stammzellen, die aus Fettgewebe («expanded adipose stem cells», eASC) gewonnen wurden.<sup>14</sup> Sie werden nach chirurgischer Aufbereitung der Fistel injiziert.<br /> Turina berichtete über die Erfahrungen, die er und sein Team an der Klinik für Viszeral- und Transplantationschirurgie am Universitätsspital Zürich mit Darvadstrocel gemacht haben. Bisher wurden sieben Patienten, sechs Männer und eine Frau, im Alter von 25 bis 82 Jahren behandelt. Drei der Patienten hatten zwei, einer sogar drei Fisteln. Bei vier Patienten kam es zur vollständigen Heilung innerhalb einer Nachbeobachtungszeit von 7 bis 15 Wochen. Bei zwei Patienten wurde das Abheilen durch Komplikationen (Abszessbildung, CMV-Infektion) verhindert und bei einem weiteren Patienten war die Zeit seit der Stammzellinjektion mit vier Wochen noch zu kurz, um eine abschliessende Beurteilung abzugeben. Turina zog das Fazit, dass die Therapie erste vielversprechende Resultate geliefert habe, sich aber noch in grösseren Studien beweisen müsse.</p></p>

<p class="article-quelle">Quelle: Jahreskongress der Schweizerischen Gesellschaft für

Gastroenterologie (SGG/SSG), 12.–13. September 2019,

Interlaken

</p>

<p class="article-footer">

<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>

<div class="collapse" id="collapseLiteratur">

<p><strong>1</strong> Hess A et al.: Functional brain imaging reveals rapid blockade of abdominal pain response upon anti-TNF therapy in Crohn’s disease. Gastroenterology 2015; 149: 864-6 <strong>2</strong> Colombel JF et al.: Adalimumab for maintenance of clinical response and remission in patients with Crohn’s disease: the CHARM trial. Gastroenterology 2007; 132: 52- 65 <strong>3</strong> Present DH et al.: Infliximab for the treatment of fistulas in patients with Crohn’s disease. N Engl J Med 1999; 340: 1398-405 <strong>4</strong> Rutgeerts P et al.: Infliximab for induction and maintenance therapy for ulcerative colitis. N Engl J Med 2005; 353: 2462-76 <strong>5</strong> Lichtenstein GR et al.: Serious infection and mortality in patients with Crohn’s disease: more than 5 years of follow-up in the TREAT™ registry. Am J Gastroenterol 2012; 107: 1409-22 <strong>6</strong> Feagan BG et al.: Ustekinumab as induction and maintenance therapy for Crohn’s disease. N Engl J Med 2016; 375: 1946-60 <strong>7</strong> Fachinformation Entyvio, Stand 11/2018 <strong>8</strong> Biedermann L et al.: P662. Poster presentations: Clinical: Therapy and observation. 14. ECCO-Kongress, 6.–9. März 2019, Kopenhagen, Dänemark <strong>9</strong> Fachinformation Xeljanz, Stand 6/2019 <strong>10</strong> Sandborn WJ et al.: Tofacitinib as induction and maintenance therapy for ulcerative colitis. N Engl J Med 2017; 376: 1723-36 <strong>11</strong> FDA Drug Safety Communication vom 25. Februar 2019 (www.fda.gov/drugs/drug-safety-and-availability/ safety-trial-finds-risk-blood-clots-lungs-anddeath- higher-dose-tofacitinib-xeljanz-xeljanz-xr), Update vom 26. Juli 2019 (www.fda.gov/drugs/drug-safety-andavailability/ fda-approves-boxed-warning-about-increased- risk-blood-clots-and-death-higher-dose-arthritisand); aufgerufen: 8. Oktober 2019 <strong>12</strong> EMA-Mitteilung: EMA/267216/2019 vom 17. Mai 2019 (www.ema.europa.eu/ documents/press-release/restrictions-use-xeljanz-whileema- reviews-risk-blood-clots-lungs_en.pdf); aufgerufen: 8. Oktober 2019 <strong>13</strong> Carvello M et al.: Mesenchymal stem cells for perianal Crohn’s disease. Cells 2019; 8. pii: E764 <strong>14</strong> Scott LJ: Darvadstrocel: a review in treatment-refractory complex perianal fistulas in Crohn’s disease. BioDrugs 2018; 32: 627-34</p>

</div>

</p>

Das könnte Sie auch interessieren:

Vorsorgekoloskopie und Polypektomienachsorge

In ihrem Vortrag zum Darmkrebs-Screening in Österreich an der SGG-Jahrestagung 2024 ermöglichte Univ.-Prof. Dr. med. Monika Ferlitsch, Wien, einen Blick über den Tellerrand. Sie zeigte ...

Interdisziplinäres Management bei Divertikulitis

Bei der Behandlung der Divertikulitis ist eine enge, interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Gastroenterologen und Chirurgen unerlässlich. Eine enge Kooperation ermöglicht eine ...

Schwere Pankreatitis – intensivmedizinische Therapiekonzepte

Die schwere akute Pankreatitis geht mit einer hohen Mortalität einher. Da häufig Organversagen und lokale Komplikationen mit ihr assoziiert sind, ist die intensivmedizinische Behandlung ...