Erkrankungen des anorektalen Überganges

Autor:

Prim. Prof. Dr. Felix Aigner, MBA

Chirurgische Abteilung

Barmherzige Brüder Krankenhaus Graz

E-Mail: felix.aigner@bbgraz.at

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Die Erkrankungen des anorektalen Überganges sind eine multidisziplinäre Herausforderung und beschäftigen den chirurgischen, gastroenterologischen und dermatologischen Proktologen, wenngleich im deutschsprachigen Raum die Koloproktologie vor allem eine Domäne der Viszeralchirurgie darstellt. Der Endoskopie wird bei der Diagnostik dieser Entität neben der klinischen inklusive der digitalen rektalen Untersuchung die größte Bedeutung zugeschrieben.

Keypoints

-

Erkrankungen des anorektalen Überganges sind häufig mit funktionellen Störungen der Stuhlentleerung verbunden.

-

Die rektal-digitale Untersuchung ist essenzieller Bestandteil einer proktologischen Abklärung.

-

Bei der Behandlung von Analfisteln sind schließmuskelerhaltende Techniken zu bevorzugen.

-

Behandlungsbedürftig sind vornehmlich symptomatische Hämorrhoiden.

-

Das Analkarzinom ist eine wichtige Differenzialdiagnose bei ulzerösen Gewebedefekten im Analkanal.

Einteilung

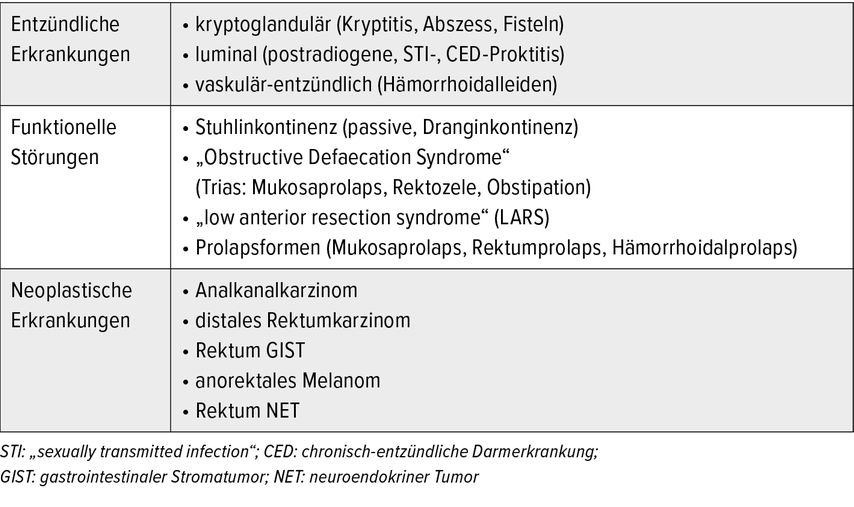

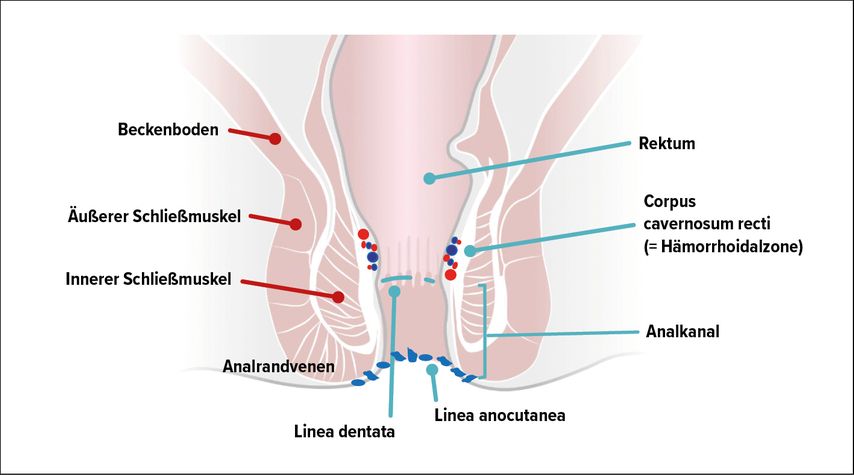

Bei den Erkrankungen des anorektalen Überganges werden entzündliche von neoplastischen und funktionellen Veränderungen unterschieden. Tabelle 1 zeigt die wichtigsten Entitäten entsprechend der zuvor genannten Einteilung. Zur Gliederung der Vielzahl an anorektalen Erkrankungen empfiehlt sich, die komplexe Anatomie des anorektalen Überganges zu wiederholen (Abb. 1).

Histologisch betrachtet handelt es sich beim anorektalen Übergang um die sogenannte anorektale Transitionszone: der Grenzbereich zwischen dem embryologisch entodermalen, kolorektalen Drüsenepithel und dem geschichtet unverhornten Plattenepithel des Analkanals (Anoderm), welches ektodermalen Ursprunges ist. Diese Zone erstreckt sich oralwärts von der Junctio anorectalis, welche durch den M. puborectalis als Sphinkterkomponente des Beckenbodens aufgeworfen wird, bis analwärts zur Linea dentata, an der die Ausführungsgänge der Proktodealdrüsen über die analen Krypten münden. Dem Übergangsepithel der anorektalen Transitionszone ist das Corpus cavernosum recti (CCR), der Hämorrhoidalplexus, untergelagert. Dabei handelt es sich um einen physiologischen funktionellen Schwellkörper, der der Feinkontinenz dient, immer gefüllt ist und lediglich bei der Defäkation durch Entspannen des inneren Schließmuskels entleert wird. Ist dieser Mechanismus gestört, vergrößert sich das CCR und prolabiert in den Analkanal oder bis vor den After.

Diagnostik

Die wichtigste und gleichzeitig auch einfachste Diagnostik von Erkrankungen des anorektalen Überganges ist die rektal- digitale Untersuchung, die essenzieller Bestandteil der proktologischen Basisuntersuchung ist und Aufschluss über morphologische Veränderungen einerseitsund die Funktion des anorektalen Abschlussorganes andererseits gibt.

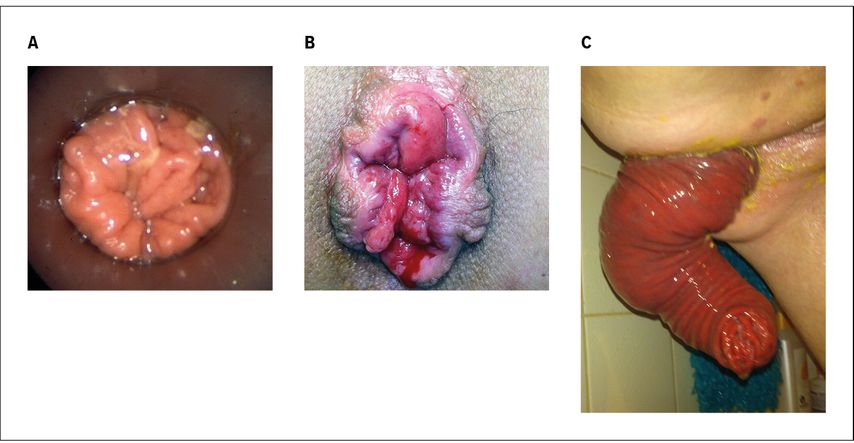

Beim Pressversuch in Linksseiten-, Steinschnitt- oder Knie-Ellenbogen-Lagerung kann ein Prolaps (Mukosa-, Hämorrhoidal- oder Rektumprolaps, Abb. 2) provoziert werden, was für die weitere Therapieplanung entscheidend ist.

Die starre Rektoskopie und die Proktoskopie beim wachen Patienten lassen eine genaue Inspektion der Rektumschleimhaut und des Anoderms sowie eine Höhenbestimmung einer neoplastischen Veränderung und wiederum Vorfälle beim Pressen zu.

Weiterführende Untersuchungsmethoden sind die transanale Sonografie mit der 360°-Ultraschallsonde. Moderne Geräte ermöglichen zudem eine 3D-Rekonstruktion des anorektalen Abschlussorgans zur besseren Erfassung verzweigter Fistelgänge oder Sphinkterdefekte und verkürzen somit die Untersuchungsdauer.

Abschließend sei hier auch noch die Magnetresonanz-Defäkografie erwähnt, die eine Beurteilung aller drei Beckenkompartimente und somit Vorfälle des Rektums, der Vagina, des Uterus wie auch der Harnblase in einem Untersuchungsgang ermöglicht.

Im Folgenden sollen nur die häufigsten Krankheitsbilder des anorektalen Bereiches dargestellt werden.

Analabszess/Analfistel

In den meisten Fällen handelt es sich bei abszedierenden Prozessen im Analbereich um Entzündungen der Proktodealdrüsen, die anlagebedingt im intersphinktären Kompartiment auf Höhe der Linea dentata in den Analkanal münden und um die gesamte anale Zirkumferenz angeordnet sind. Es handelt sich im eigentlichen Sinn um einen „Eigeninfekt“ mit Stuhlkeimen. In Bezug auf die Sphinktermuskulatur unterscheidet man intersphinktäre, submuköse, extrasphinktäre, suprapshinktäre oder subkutane Abszesse. Im chronischen Verlauf entstehen aus den Abszessen Analfisteln, die wiederum je nach Lage zum äußeren Schließmuskel als intersphinktäre, transsphinktäre, subkutane, supra- oder extrasphinktäre Fisteln beschrieben werden.

Analabszesse werden nach dem Grundprinzip „Ubi pus ibi evacua!“ behandelt und chirurgisch entlastet. Werden intraoperativ Fisteln entdeckt, sollen diese vorübergehend mit einem Gummiband oder Faden markiert und im Intervall chirurgisch saniert werden. Dabei verfügt der Proktologe über ein breites Portfolio an Methoden, die in erster Linie schließmuskelerhaltend eine Verödung bzw. Entfernung des Fistelganges und eine entsprechende Rekonstruktion des Sphinkterapparates bzw. eine Deckung der inneren Wunde vorsehen. Die Heilungsrate nach diesen Operationen beträgt bei wohlgemerkt heterogener Studienlage zwischen 40 und unglaubwürdigen 100%.1

Prolapsformen

Bei den anorektalen Prolapsformen unterscheidet man zwischen dem Rektumschleimhautvorfall (Mukosaprolaps), dem externen Rektumvorfall und dem Hämorrhoidalprolaps.

Mukosaprolaps

Beim Mukosaprolaps handelt es sich um einen Vorfall der Rektumschleimhaut in den Analkanal. Dieser tritt häufiger bei älteren Frauen auf. Ursachen sind verstärktes Pressen beim Stuhlgang, Bindegewebsschwäche, Beckenbodensenkung, chronische Verstopfung oder Zustand nach Schwangerschaft. Ein Mukosaprolaps muss nicht zwingend Beschwerden bereiten und daher richtet sich auch dessen Therapie nach dem subjektiven Empfinden und Beschwerdebild der Patienten.

Die Klinik umfasst typische Prolapsbeschwerden wie Nässen, Blutungen und Druck- bis Fremdkörpergefühl im Analbereich bis hin zur Stuhlhalteschwäche. Die Therapie besteht hauptsächlich aus konservativen Maßnahmen wie Stuhlregulierung, Enddarmspülungen (anale Irrigation), Beckenbodentraining und symptomlindernden topischen Anwendungen bei Nässen und Juckreiz. Chirurgische Möglichkeiten umfassen die Raffung oder Entfernung der redundanten prolabierenden Rektumschleimhaut zumeist über einen transanalen Zugang.

Rektumprolaps

Der Rektumprolaps ist ein Vorfall der gesamten Rektumwand in den Analkanal oder vor den After (drittgradiger Rektumprolaps), der teils beträchtliche Ausmaße annehmen und entsprechende Beschwerden bis hin zur Einklemmung und Inkarzeration (Durchblutungsstörung) verursachen kann. Der Rektumprolaps stellt meistens v.a. bei älteren, gebrechlichen Frauen ein massives pflegerisches Problem dar und bedarf einer chirurgischen Therapie. Diese wird grob in abdominelle und perineale Verfahren unterteilt und beinhaltet die Reposition des Prolaps durch Raffung und seine Fixation mittels Naht oder Netzplastik (Rektopexie).

Hämorrhoidalprolaps

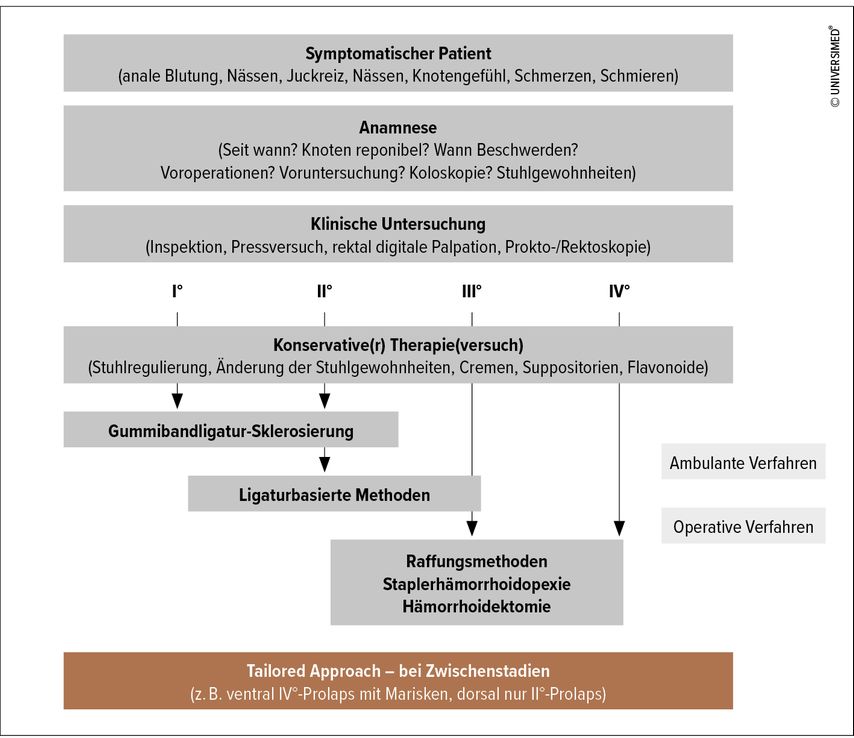

Der Hämorrhoidalprolaps ist Teil eines der häufigsten Krankheitsbilder des Enddarmes, dem Hämorrhoidalleiden. Ursachen sind denen anderer Prolapsformen ähnlich und die typischen klinischen Symptome sind Nässen, Blutungen, Juckreiz, Knotengefühl, Stuhlschmieren und selten Schmerzen. Das Hämorrhoidalleiden wird je nach Prolapsausmaß und Möglichkeit der Reposition in vier Stadien unterteilt. Hämorrhoiden sind physiologische arteriovenöse Gefäßpölster am anorektalen Übergang, die wie ein Schwellkörper funktionieren und einen wichtigen Kontinenzmechanismus darstellen. Nur wenn vergrößerte Hämorrhoiden Beschwerden (siehe oben) bereiten, spricht man vom Hämorrhoidalleiden. Die Therapieoptionen beim Hämorrhoidalleiden werden stadiengerecht eingeteilt und umfassen konservative Maßnahmen (Stuhlregulierung, abschwellende und antiinflammatorische Medikamente), interventionelle Techniken (Gummibandligatur, Sklerosierung) und operative Verfahren (Raffungsmethoden oder resezierende Eingriffe) und sind in Abb. 3 abgebildet.

Analkarzinom

Das Plattenepithelkarzinom des Anus stellt allgemein eine seltene Entität der bösartigen Tumore des Verdauungstraktes wenngleich mit steigender Inzidenz in den letzten Jahrzehnten dar. Die neue S3-Leitlinie zum Analkarzinom gibt einen umfassenden Überblick über das Management des Plattenepithelkarzinoms des Analrandes und des Analkanals.2 Neben der Diagnostik wird dabei der chirurgischen Therapie im interdisziplinären Kontext einer überwiegend radioonkologisch behandelten Tumorentität ein zunehmender Stellenwert zugeschrieben. Plattenepithelkarzinome des Anus sind mit einer persistierenden Infektion durch humane Papillomaviren (HPV) assoziiert. Analrandkarzinome unter 2cm und teilweise darüber (Stadien I und IIA) werden primär chirurgisch im Sinne einer Lokalexzision behandelt.

Analkanalkarzinome im Stadium I sollten mit einer primären kombinierten Radiochemotherapie (RCT) behandelt werden, alternativ kann hier aber auch die alleinige chirurgische Resektion durchgeführt werden. Für die Stadien II und III (>2cm und Lymphknotenbefall) ist die kombinierte RCT mit Mitomycin C und 5-Fluorouracil (5-FU) weiterhin der Goldstandard. Bei Tumorprogress und bei einem Rezidiv oder Residuum (definiert ab 26 Wochen nach Beginn der RCT) ist die abdomino-perineale Rektumexstirpation als onkologisch radikale Salvage-Therapie indiziert.

Fazit

Die Erkrankungen des anorektalen Überganges gehören in die Fachkompetenz des Proktologen. Chirurgischer Aktionismus in dieser sehr komplexen anatomischen Region am Abschluss unseres Verdauungstraktes ist unangebracht und kann zu gravierenden Lebensqualitätseinbußen führen (z.B. Stuhlinkontinenz). Die Behandlung entzündlicher und funktioneller Erkrankungen der Analregion sind zunehmend an eine individualisierte Behandlungsstrategie („tailored approach“) gebunden.

Literatur:

1 Ommer A et al.: S3-Leitlinie: Kryptoglanduläre Analfisteln.AWMFRegisternummer: 088/003. Coloproctology 2017; 39: 16-66 2 Leitlinienprogramm Onkologie (Deutsche Krebsgesellschaft, Deutsche Krebshilfe, AWMF): Analkarzinom (Diagnostik, Therapie und Nachsorge von Analkanal- und Analrandkarzinomen). Langversion 1.2, 2020, AWMF Registernummer: 081/004OL; https://www.leitlinienprogramm-onkologie.de/leitlinien/analkarzinom/ ; zuletzt aufgerufen am 29.10.2022

Das könnte Sie auch interessieren:

Gesundheitskompetenz in der Gastroenterologie und Hepatologie

Die Gesundheitskompetenz hat einen großen Einfluss auf das Gesundheitsverhalten von Patient:innen. Bislang ist allerdings nur wenig hinsichtlich des Wissens der österreichischen ...

Wenn die Magensonde nicht fördert: der seltene Fall eines Magenabszesses

Der vorliegende Fallbericht soll die Aufmerksamkeit auf die seltene Pathologie des Magenwandabszesses lenken, die mit einem eindrucksvollen Ausprägungsgrad initial eine falsche ...

Perioperative Ernährung bei gastrointestinalen Eingriffen

Im Bereich der perioperativen Ernährung bei geplanten Operationen am Magen-Darm-Trakt wurden in den letzten Jahren einige Dogmen über Bord geworfen – mit dem Ziel, den Patienten ...

_A.jpg)