Die Dünndarmdivertikulitis

Autor:

Dr. Patrick Kirchweger,PhD, MBA

Abteilung für Chirurgie

Ordensklinikum Linz

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Selten, aber tricky: Die Dünndarmdivertikulitis ist eine differenzialdiagnostische Rarität mit potenziell dramatischer Prognoseverschlechterung bei inadäquater Therapie. Ärzt:innen neigen jedoch auch bei komplizierten Befunden (Abszess, gedeckte Perforation) analog zur viel häufiger vorkommenden Dickdarmdivertikulitis zur antibiotischen Therapie. Anders als bei der kolorektalen Divertikulitis kann eine initial konservative Behandlung jedoch fatale Konsequenzen mit einer Mortalität bis 40% mit sich bringen. Jeder Tag Therapieverzug erhöht dabei die Mortalität.

Keypoints

-

Die Dünndarmdivertikulitis ist selten, aber potenziell lebensbedrohlich.

-

Die Therapie sollte sich nicht reflexartig an der deutlich häufiger vorkommenden Divertikulitis des Dickdarms orientieren, sondern verlangt ein eigenständiges Managementkonzept.

-

Konservative Therapie scheitert in bis zu 50% der Fälle und geht mit erhöhter Mortalität einher.

-

Ein operatives Vorgehen – frühzeitig durchgeführt – bietet die besten Outcomes.

-

Jeder Tag Therapieverzug erhöht die Mortalität.

Epidemiologie und Pathophysiologie

Die Prävalenz der Dünndarmdivertikulose liegt zwischen 0,06 und 1,3%, wobei sie überwiegend asymptomatisch verläuft. Komplikationen wie Divertikulitis, Blutung oder Perforation treten bei 6–10% dieser Patient:innen auf. Anatomisch ist meist das Jejunum (ca. 75%) betroffen, gefolgt von Ileum (ca. 15%) und vom Duodenum (ca. 10%). Pathophysiologisch handelt es sich meist um Pseudodivertikel, die an Gefäßeintrittsstellen durch die Lamina muscularis mucosae hernieren. Im Gegensatz zur kolorektalen Divertikulitis treten Komplikationen häufiger und schwerwiegender auf, was diagnostische und therapeutische Konsequenzen hat.1–5

Klinik und diagnostische Herausforderungen

Die Symptomatik ist unspezifisch – Bauchschmerzen, die im gesamten Abdomen auftreten können, Fieber, Übelkeit und selten Ileuszeichen. Gerade bei älteren Patient:innen mit multiplen Komorbiditäten wird die Dünndarmdivertikulitis oft übersehen oder fehldiagnostiziert.

Die CT ist das diagnostische Mittel der Wahl. Gedeckte Perforationen wurden dabei in bis zu 66% und freie Perforationen in bis zu 20% dokumentiert. Insbesondere auch die deutlich dünnere Wand des Dünndarms im Vergleich zum Kolon führt zu deutlich höherer Rupturgefahr mit konsekutiver Peritonitis und höherer Letalität.6–9 Problematisch ist deswegen der Reflex vieler Behandler:innen, analog zur viel häufiger vorkommenden Dickdarmdivertikulitis-Therapie auch die gedeckt perforierten Befunde und/oder kleinen Abszesse primär konservativ mit Antibiotika zu therapieren und lediglich bei größeren Abszessen und freien Perforationen eine sofortige operative Sanierung anzustreben. Im Gegensatz zur kolorektalen Divertikulitis ist eine alleinige antibiotische Therapie mit hohen Mortalitätsraten von bis zu 40% verglichen zur primär chirurgischen Sanierung (0,5%) verbunden, wenn man die Leitlininientherapie zur Dickdarmdivertikulitis anwendet.10–15

Bisher größte Fallserie kommt aus Österreich

Die Literatur besteht fast ausschließlich aus Fallberichten, es existieren einige wenige kleine unizentrische Fallserien. Die bisher größte Fallserie zum Management der Dünndarmdivertikulitis stammt aus Österreich – aus einem Kooperationsprojekt des Ordensklinikums Linz und des Kepler Universitätsklinikums Linz. Die Interimsdaten wurden am Österreichischen Chirurgiekongress im Juni 2025 präsentiert: In einer multizentrischen, retrospektiven Analyse von 56 Fällen (Meckel-Divertikulitis wurde ausgeschlossen) im Zeitraum 2013–2023 wurden antibiotische und chirurgische Ansätze verglichen und hinsichtlich der Behandlungsstrategie und des Outcomes evaluiert. 44,7% der Patien-t:innen, die initial eine rein antibiotische Therapie erhielten, benötigten letztlich doch eine Operation. Cefuroxim 1,5g alle 8 Stunden und Metronidazol 1,5g einmal täglich war das häufigste antibiotische Therapieregime, gefolgt von Piperacillin/Tazobactam 4,5g alle 8 Stunden. Operativ wurde in allen Fällen eine Segmentresektion durchgeführt – bei 37,8% der gedeckten Perforationen laparoskopisch, bei allen freien Perforationen offen.

Antibiose vs. Operation

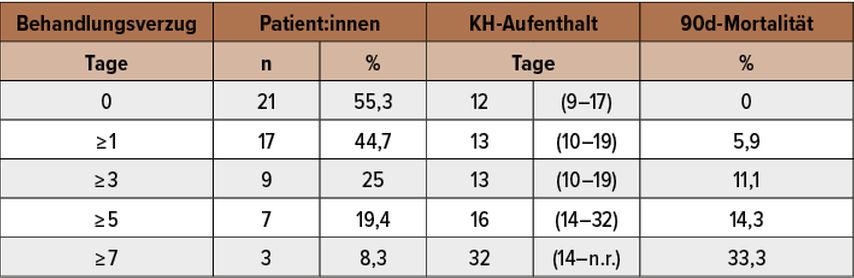

Die konservative Behandlung führte in unserem Kollektiv zu einer 90-Tage-Mortalität (90dM) von 6,7%. Besonders kritisch war die Zeit bis zur Operation: Bereits ab einem Tag Verzögerung stieg die Mortalität auf 5,9%, bei ≥3 Tagen auf 11,1%, bei ≥5 Tagen auf 14,3% und bei ≥7 Tagen auf 33,3% (Tab.1).

Tab. 1: Zusammenhang der steigenden Krankenhausaufenthaltsdauer und 90-Tage-Mortalität mit Dauer des Therapieverzugs bei inadäquater Behandlung

Diese klare Korrelation unterstreicht die Dringlichkeit einer frühen chirurgischen Intervention in ausgewählten Befundkonstellationen – nämlich die gedeckte Perforation und Mikroabszesse. Die freie Perforation wurde ohnehin in allen Fällen primär operativ behandelt (Resektion des betroffenen Segments mit Anastomose).

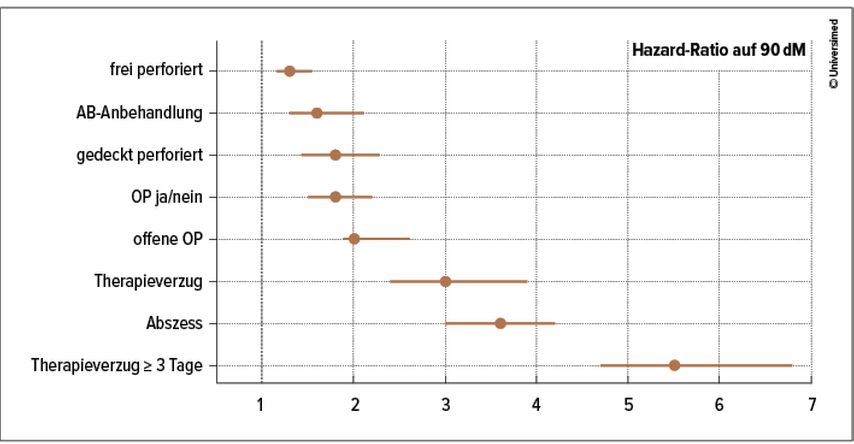

In der multivariaten Analyse zeigten sich ein Therapieverzug durch antibiotische Anbehandlung (HR:3,0; 95%CI: 2,1–4,3), das Vorhandensein von Abszessen (HR:3,3; 95%CI: 2,3–4,8) und der Therapieverzug von ≥3 Tagen (HR:5,5; 95%CI: 4,2–7,0) als besonders negativ prognostisch für das 90-Tage-Überleben (Abb.1). Die Abszessgröße zeigte sich nicht signifikant. Damit sollten bereits ein Befund mit Abszessen jeglicher Größe als auch die gedeckte Perforation als komplizierte Dünndarmdivertikulitis angesehen werden.

Abb. 1: Hazard-Ratio zur 90-Tage-Mortalität (90dM): Abszedierungen und antibiotische (AB) Anbehandlung können die Mortalität deutlich erhöhen. Ein Therapieverzug von mehr als 3 Tagen ist der stärkste negativ prognostische Faktor

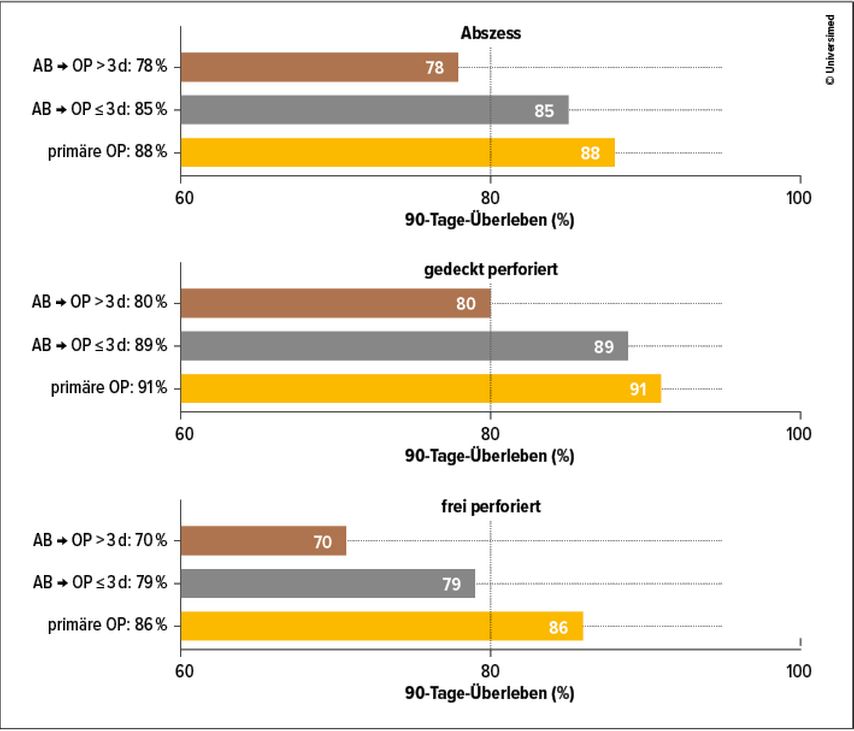

Bei so definierter komplizierter Dünndarmdivertikulitis unterschied sich das 90-Tage-Überleben abhängig vom Therapieregime insbesondere bei Verzug ≥3 Tage bei Abszessen (88% vs. 78%), gedeckter Perforation (91% vs. 80%) und freier Perforation (86% vs. 70%) deutlich zugunsten der primär operativen Sanierung (Abb.2). Nach antibiotischer Anbehandlung fanden sich bei der operativen Sanierung Komplikationen wie Reoperationen (14,3%), Drainagebedürftigkeit oder Intensivaufenthalte nur vereinzelt.

Abb. 2: 90-Tage-Überleben abhängig vom Therapieregime (antibiotische Anbehandlung und Wechsel auf operative Sanierung mit und ohne Therapieverzug von 3 Tagen bzw. primär operativer Ansatz) bei komplizierten Befundlagen (Abszess, gedeckt perforiert, frei perforiert)

Eine wichtige Erkenntnis: Sobald eine gedeckte Perforation oder Abszesse unabhängig von der Größe vorlagen, hatten frühzeitig operierte Patient:innen die besten Outcomes – ganz im Gegensatz zu jenen mit verzögerter OP nach frustranem Antibiotikaversuch.

Empfehlung für die Praxis

Diese Studie stellt die bisher größte Fallserie zum Management der Dünndarmdivertikulitis dar; die Datenlage ist also dünn. Die korrekte Diagnose bleibt schwierig, und die richtige Behandlung wird häufig durch den Versuch verzögert, eine gedeckt perforierte Dünndarmdivertikulitis (in Analogie zur Kolondivertikulitis) konservativ mit Antibiotika zu behandeln. Dies ist jedoch mit einer hohen Komplikationsrate wie Blutungen oder Perforationen (>50%) verbunden. Bei der nichtunkomplizierten Dünndarmdivertikulitis sollte, im Gegensatz zu den häufiger vorkommenden kolorektalen Formen, also immer eine sofortige chirurgische Intervention angestrebt werden.

Literatur:

1 Rangan V, Lamont JT: Small bowel diverticulosis: pathogenesis, clinical management, and new concepts. Curr Gastroenterol Rep 2020; 22: 4 2 Téoule P et al.: A retrospective, unicentric evaluation of complicated diverticulosis jejuni: symptoms, treatment, and postoperative course. Front Surg 2015; 2: 57 3 Bangeas P et al.: Small bowel diverticulosis and covid-19: awareness is the key: a case series and review of the literature. Medicina Kaunas 2024; 60: 229 4 Lamb R et al.: Small bowel diverticulosis: imaging appearances, complications, and pitfalls. Clin Radiol 2022; 77: 264-73 5 Okino Y et al.: Root of the small-bowel mesentery: correlative anatomy and CT features of pathologic conditions. Radiogr Rev Publ Radiol Soc N Am Inc 2001; 21: 1475-90 6 Hardon SF et al.: Perforated jejunal diverticula in a young woman: A case report. Int J Surg Case Rep 2021; 81: 105838 7 Petersbourg D: Small bowel diverticulitis: an unusual cause of abdominal pain. J Belg Soc Radiol 2024; 108: 28 8 Hawkins AT et al.: Diverticulitis: an update from the age old paradigm. Curr Probl Surg 2020; 57: 100862 9 Chait JS et al.: Indications for operative management of complicated duodenal diverticula: a review. Am Surg 2023; 89: 3043-6 10 Kassir R et al.: Jejuno-ileal diverticulitis: Etiopathogenicity, diagnosis and management. Int J Surg Case Rep 2015; 10: 151-3 11 Dichman ML et al.: Antibiotics for uncomplicated diverticulitis. Cochrane Database Syst Rev 2022; 6: CD009092 12 You H et al.: The management of diverticulitis: a review of the guidelines. Med J Aust 2019; 211: 421-7 13 Scheese D et al.:Complicated jejunal diverticulitis: A case report and review of literature. Clin Case Rep 2022; 10: e6570 14 Vijfschagt ND et al.: Accuracy of diagnostic tests for acute diverticulitis that are feasible in primary care: a systematic review and meta-analysis. Fam Pract 2024; 41: 1-8 15 Sermonesi G et al.: Cesena guidelines: WSES consensus statement on laparoscopic-first approach to general surgery emergencies and abdominal trauma. World J Emerg Surg 2023; 18: 57

Das könnte Sie auch interessieren:

Neues aus der Gastroenterologie

Nicht jede Alkoholisierung ist auf Alkoholkonsum zurückzuführen. Beim sogenannten Eigenbrauer-Syndrom kommt es infolge pathologischer Auffälligkeiten des Darmmikrobioms zur endogenen ...

Zöliakie: Stand der Entwicklungpharmakologischer Therapieoptionen

Viele Patienten mit Zöliakie haben trotz glutenfreier Diät weiterhin Beschwerden. Zurzeit befinden sich einige innovative therapeutische Ansätze in Entwicklung: u.a. ein Inhibitor der ...

Transition bei CED: Fallbeispiel für einen strukturierten Übergang

Die Transition bei chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen stellt eine wichtige Brücke zwischen Jugendlichen und Erwachsenen dar und birgt einige Herausforderungen. Am ...