Woran denken Sie beim Wort „off-label“?

Das Interview führte Hanna Gabriel, MSc

Unser Gesprächspartner:

Priv.-Doz. Mag. Dr. Stefan Wöhrl, FAAAAI

Facharzt für Haut- und Geschlechtskrankheiten, spezialisiert auf Allergologie

Floridsdorfer Allergiezentrum, Wien

E-Mail:

woehrl@faz.at

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

In erster Linie tauchen bei vielen Ärzten wohl Fragezeichen auf. Was, wenn es für eine Indikation kein zugelassenes Medikament gibt? Oder Leitlinien zu nicht zugelassenen Therapien raten? In solchen Fällen abzuwägen, gehört mittlerweile zum ärztlichen Alltag. Auch, wenn die eigene Rechtssicherheit gegen das Wohl des Patienten steht.

Spätestens seit es die Covid-19-Impfung gibt, ist der Ausdruck „off-label“ auch einer breiten Öffentlichkeit geläufig. Er bezeichnet die Verschreibung eines Arzneimittels außerhalb seiner Zulassung. Voraussetzung ist, dass gewisse Sorgfalts- und Aufklärungspflichten erfüllt werden und die behandelnde Person die Verantwortung für die Therapie übernimmt. Dass der Off-label-Use aber einen nicht zu vernachlässigenden Anteil aller Verordnungen ausmacht, wird hingegen seltener diskutiert. Ganz zu schweigen von Folgen dieser Praktik. Wir wollen daher einige heikle Themen rund um die Off-label-Verschreibung vor den Vorhang holen – mitsamt der einen oder anderen absurden Situation, die sich daraus ergibt.

Man ist schneller off-label, als einem lieb ist

PD Dr. Stefan Wöhrl ist Dermatologe am Floridsdorfer Allergiezentrum in Wien. Für die Indikationen, mit denen er täglich zu tun hat, gibt es meist keine zugelassenen Therapien – wie übrigens für den Großteil der dermatologischen Diagnosen, wie Wöhrl zu Bedenken gibt. Einer der Gründe, weshalb er mit der Thematik oft in Berührung kommt, ist das junge Alter vieler seiner Patienten. Gerade in der Pädiatrie sind Off-label-Verschreibungen verbreitet, weil Studien an Kindern fehlen. Unter anderem deshalb, weil die nötigen Fallzahlen in diesem Alter speziell in der Allergologie kaum zu erreichen sind, so Wöhrl. „Selbst das größte Zentrum für pädiatrische Allergologie im deutschsprachigen Raum an der Charité in Berlin schafft es kaum, Patienten in Kinderstudien zu rekrutieren.“ Für den zweifachen Vater ergibt das durchaus Sinn. Welcher Elternteil sollte sich darauf einlassen, sein Kind einer 3-jährigen Behandlung auszusetzen – denn so lange dauert eine allergenspezifische Immuntherapie –, wenn das Risiko besteht, dass es in der Placebogruppe landet?

Ein zweiter Aspekt, der vor allem bei Jugendlichen immer häufiger zu Off-label-Verordnungen führt, sei laut Dr. Wöhrl das Problem der Dosierung. Heutzutage erreichen Kinder und Jugendliche die Grenze von 65kg recht früh. Sie wären mit einer pädiatrischen Dosis unterdosiert, aber bei der Erwachsenendosis bewegt sich der Arzt auf das Glatteis des Off-label-Bereichs.

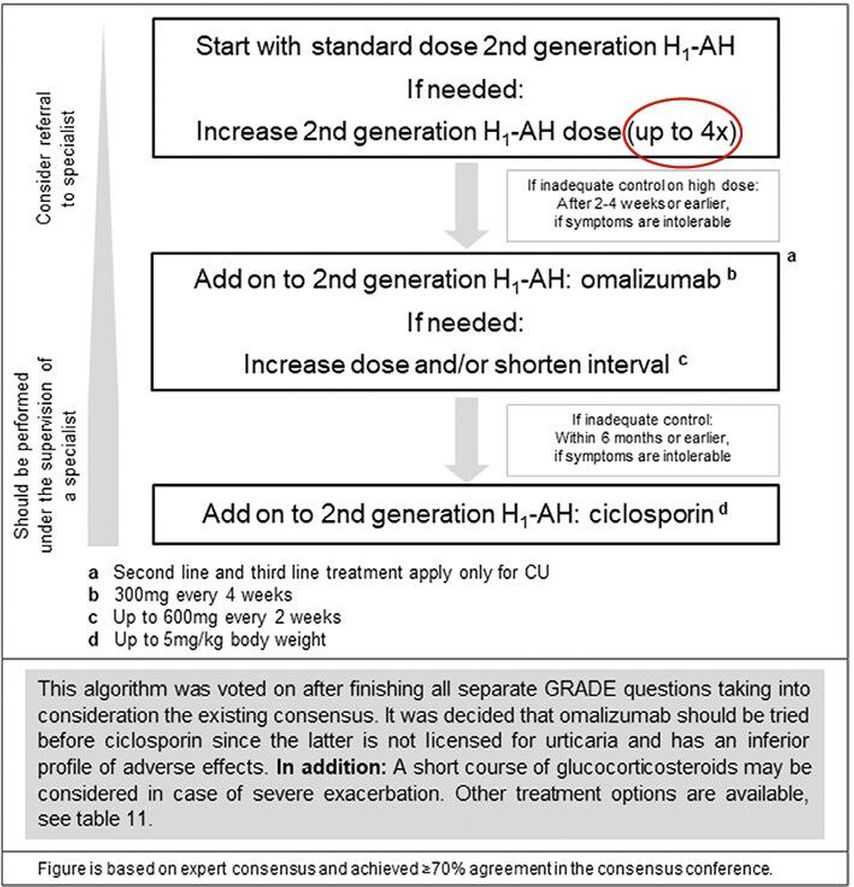

Abb. 1: Beispiel zur Empfehlung des Off-Label-Use in einer rezenten Leitlinie: Empfohlener Behandlungsalgorithmus für Urtikaria. AH: Antihistaminikum, CU: chronische Urtikaria, GRADE: Grading of recommendations Assessment, Development and Evaluation (Zuberbier et al. 20211)

Rechtliches und Unsinniges

Problematisch ist die Verschreibungsform wegen ihrer rechtlichen Implikationen. „Sobald Sie off-label sind, geht die Haftung vom Hersteller des Pharmazeutikums auf den Verordner über. Das heißt, im Falle einer Nebenwirkung haftet der Arzt bzw. seine Erben − und das bis zu 30 Jahre nach der Verordnung.“ Daraus ergeben sich unzählige praktische Schwierigkeiten. So seien etwa die allermeisten Medikamente in der Schwangerschaft oder Stillzeit nicht zugelassen, obwohl auch werdende und junge Mütter selbstverständlich Medikamente bekommen müssen. Auf die Frage, wie man sich in solchen Fällen als Arzt verhalten sollte, weiß auch Wöhrl keine eindeutige Antwort. Entweder man nimmt das Risiko in Kauf oder vertröstet eine Patientin, der man helfen sollte und könnte. „Langfristig heißt das, dass die junge, potenziell schwanger werdende Frau zunehmend Probleme haben wird, überhaupt eine Behandlung zu bekommen – wegen möglichen Rechtsimplikationen.“

Erst kürzlich sei eine 31-jährige Patientin mit schwerer Akne in seine Ordination gekommen. Sie war bei mehreren Kollegen mit ihrem Wunsch nach einem Vitamin-A-Säure-Präparat erfolglos geblieben. Der Grund: Die Dame wollte nicht verhüten, obwohl das bei dieser Medikamentengruppe dringend notwendig wäre. Der Umstand war schnell geklärt. Als lesbische Frau habe sie verständlicherweise keinerlei Bedenken, schwanger zu werden. Ob sie in dieser Hinsicht ehrlich ist bzw. die Umstände unverändert bleiben, ist für den Arzt freilich nicht festzustellen. Ihm bleibt nur, der Patientin zu vertrauen (oder eben nicht). Sie wiederum ist ebenfalls auf den guten Willen ihres Arztes angewiesen.

Ein Problem, viele Ebenen

„Off-label ist mehrdimensional“, das gibt Wöhrl in unserem Gespräch immer wieder zu bedenken. „Die erste Dimension ist, dass uns viele Indikationen fehlen. Nehmen wir zum Beispiel Pruritus, den Juckreiz. Obwohl er so häufig ist, gibt es kein einziges Medikament, das für diese Indikation zugelassen ist.“ Eine zweite Dimension sei die Frage der Dosis. Um zu verdeutlichen, zu welch − man kann es kaum anders nennen − widersinnigen Folgen der Off-label-Use führen kann, nennt Wöhrl das Beispiel der Behandlung von Urtikaria. Laut der aktuellen Leitlinie sind als First-Line-Therapie H1-Antihistaminika der 2. Generation zu verschreiben, die bei Bedarf bis zu 4x täglich verabreicht werden sollen (siehe Abb.1).1 Nun öffnet Wöhrl zum Test die Zulassung zu einem der Antihistaminika, konkret Desloratadin, und kontrolliert die angegebene Verschreibung: 1x täglich. Das bedeutet, dass die Verantwortung für etwaige Nebenwirkungen bei einer höheren Dosierung vom Arzt übernommen werden muss. Das Unverständnis steht dem Dermatologen wahrlich ins Gesicht geschrieben. Weshalb sollte bei einer leitliniengetreuen Behandlung der Verordner haften?

Gerade bei H1-Antihistaminika spielen die Nebenwirkungen bekanntermaßen eine gewichtige Rolle. Was, wenn ein Patient trotz leitliniengetreuer Dosierung aus Müdigkeit einen Unfall verursacht? Freilich müsste man den Patienten über alle verbundenen Effekte schriftlich informieren, doch rein aus praktischer Sicht, sei das nicht zu leisten. „Wenn Sie über all das aufklären, dann können Sie am Tag einen Patienten behandeln“, gibt Wöhrl zurück. Ganz zu schweigen davon, dass es für Ärzte mittlerweile einen immensen Aufwand erfordert, bei allen neuen und veränderten Medikamentenhinweisen auf dem neuesten Stand zu bleiben. Dazu zeigt mir Wöhrl einen Brief, der gerade heute auf seinem Schreibtisch gelandet ist: Informationen zu einem Medikament, dessen Zulassung sich ändert. Darin sind zwei Broschüren enthalten – beide im A4-Format, zusammengenommen rund 35 Seiten. So etwas bekomme Wöhrl alle paar Tage zugeschickt. In aller Ehrlichkeit frage auch ich mich langsam: Wer soll das alles lesen?

Zum Abschluss kommen wir noch auf die Zukunft zu sprechen. Konkret auf das E-Rezept, das in diesem Jahr neu eingeführt wurde. Auf die Frage, ob sich Off-label-Therapien dadurch verändern würden, findet Wöhrl klare Worte. Einerseits würde in seinen Augen die Flexibilität der Ärzte weiter eingeschränkt. Andererseits sei in der Umstellung auf das E-Rezept auch die angestrebte Praktikabilität in mancher Hinsicht nicht erreicht worden. So müsse man etwa für eine chefärztliche Bewilligung eines Yellow- oder Red-Box-Medikaments die E-Card des Patienten bis zu 15 Minuten lang stecken lassen. Da es in vielen Ordinationen aber nur ein Lesegerät gibt, verzögert sich dadurch die Aufnahme neuer Patienten. „Die Ärzte werden deshalb versuchen, möglichst keine Bewilligungen zu brauchen“, so Wöhrls Einschätzung. Das Wohl des Patienten rücke damit in den Hintergrund.

Man könnte mit derlei Beispielen weitere Seiten füllen − klar ist für Wöhrl, dass ein wenig frischer Wind gut täte. „Je mehr wir in diesem ‚Kastldenken‘ stecken, nach dem ein Patient nur dann behandelt werden kann, wenn er gewisse Kriterien erfüllt, desto mehr Patienten bleiben auf der Strecke. Sie werden keinen Arzt finden, der diese Verantwortung tragen möchte.“ Schließlich sei es immer eine Frage der Statistik. Mit jedem Patienten, den man off-label behandelt, steige die Wahrscheinlichkeit, dass etwas schiefläuft.

Wie könnte man der Sache begegnen?, frage ich zum Abschluss. Wöhrls Antwort: durch Zusammenschluss. „Mein Wunsch wäre, einen Pauschalfonds einzuführen, so wie bei der Patientenanwaltschaft. Sodass sich Ärzte im Falle einer Nebenwirkung an eine Schlichtungsstelle wenden können und wir gemeinsam aus dem Haftungsproblem herauskommen.“ Weiter die Augen davor zu verschließen, würde das Problem jedenfalls nicht lösen.

Wir danken für das Gespräch!

Praxistipp

Unter www.embryotox.de finden Sie das Pharmakovigilanz- und Beratungszentrum für Embryonaltoxikologie der Charité-Universitätsmedizin Berlin, das Informationen zur Verträglichkeit von Arzneimitteln in Schwangerschaft und Stillzeit bereitstellt.

Literatur:

1 Zuberbier T et al.: Allergy 2021; 00: 1-33

Unser Gesprächspartner:

Priv.-Doz. Mag. Dr. Stefan Wöhrl, FAAAAI

Facharzt für Haut- und Geschlechtskrankheiten, spezialisiert auf Allergologie

Floridsdorfer Allergiezentrum, Wien

E-Mail:

woehrl@faz.at

Diskutieren Sie mit!

Senden Sie uns Ihren Leserbrief zum Thema „off-label“ an:

Literatur:

1 Zuberbier T et al.: Allergy 2021; 00: 1-33

Das könnte Sie auch interessieren:

Update atopische Dermatitis

Die Forschung zur atopischen Dermatitis läuft weiterhin auf Hochtouren. So wurde im vergangenen Jahr wieder eine Vielzahl an Studien zu verschiedenen Aspekten der chronisch-entzündlichen ...

Exzision nur bei Melanomverdacht – nicht prophylaktisch?

Wenn sich dysplastische Nävi nicht einfach klassifizieren lassen, kann dies nicht nur bei Betroffenen Besorgnis auslösen, sondern ebenso bei Ärztinnen und Ärzten. In einer Pro-Contra- ...

Skin of Color im Praxisalltag

Viele klassische Blickdiagnosen in der Dermatologie präsentieren sich bei unterschiedlichen Hautfarben mit teils variablem Erscheinungsbild, eine Herausforderung für den Kliniker. Die ...