Windeldermatitis: Differenzialdiagnosen und Therapie

Autorinnen:

Dr. Doris Weiss

Ao. Univ.-Prof. Dr. Tamar Kinaciyan

Pädiatrische Dermatologie

Universitätsklinik für Dermatologie, Wien

E-Mail: doris.weiss@meduniwien.ac.at

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Sie kommt bei Säuglingen und Kleinkindern häufig vor und heilt meist rasch ab. Wichtig ist, potenziell lebensbedrohliche Erkrankungen auszuschließen bzw. nicht zu übersehen. Die Einzelheiten dazu lesen Sie hier.

Keypoints

-

Im Windelbereich können sich zahlreiche Krankheiten manifestieren.

-

Eine Langerhanszell-Histiozytose ist die wohl gefürchtetste Differenzialdiagnose der Windeldermatitis.

-

Bei Einhalten der ABCDE-Maßnahmen heilt eine Windeldermatitis meist innerhalb weniger Tage ab.

Eine der häufigsten pädiatrischen Diagnosen ist die Windeldermatitis (WD). Sie tritt bei mehr als der Hälfte aller Säuglinge und Kleinkinder in unterschiedlicher Ausprägung auf. Dementsprechend betreffen ca. 20% aller Vorstellungen in der pädiatrischen Dermatologie den Windelbereich.1,2 Auch im Pflege- und geriatrischen Bereich kommt die WD vor, man spricht hier jedoch von Inkontinenz-assoziierter Dermatitis (IAD).3

Ursachen einer Windeldermatitis

Glücklicherweise zeigen die meisten Kinder eine milde, selbstlimitierte Form der WD, dennoch kommt es bei ca. 10–20% zu einem ausgeprägten klinischen Krankheitsbild, welches eine ärztliche Konsultation erforderlich macht.4Pathogenetisch handelt es sich bei der WD um ein multifaktorielles Krankheitsbild, bei dem primär der Okklusionseffekt der Windel im Vordergrund steht. Das häufige Harnlassen sowie der verlängerte Hautkontakt mit Urin und Stuhl führen zur Hyperhydratation und Mazeration des Stratum corneum. Stuhlbakterien setzen Ammoniak aus Harnstoff frei, wodurch es zu einem Anstieg des pH-Wertes und damit zur Alkalisierung und Irritation der Hautbarriere kommt. Der hohe pH-Wert wiederum führt retrograd zur Aktivierung von den im Stuhl enthaltenen Verdauungsenzymen, welche die Hautbarriere weiter schädigen. Durch diese Faktoren wird die mikrobielle Proliferation begünstigt und es kann zur sekundären Kolonisation mit beispielsweise Candida spec. kommen.2Die WD zeigt einen Prävalenzgipfel zwischen dem 9. und 12. Lebensmonat, wenn zunehmend Beikost gegeben wird, sich folglich die Stuhlkonsistenz ändert und auch der protektive Faktor des Stillens abnimmt. Ätiologisch weitere relevante Faktoren sind das allgemeine Hygieneverhalten, die Anwendung ungeeigneter Reinigungsprodukte, akute/chronische Darmerkrankungen sowie Barrieredefekte der Haut.5

Vielfältige Manifestationsformen

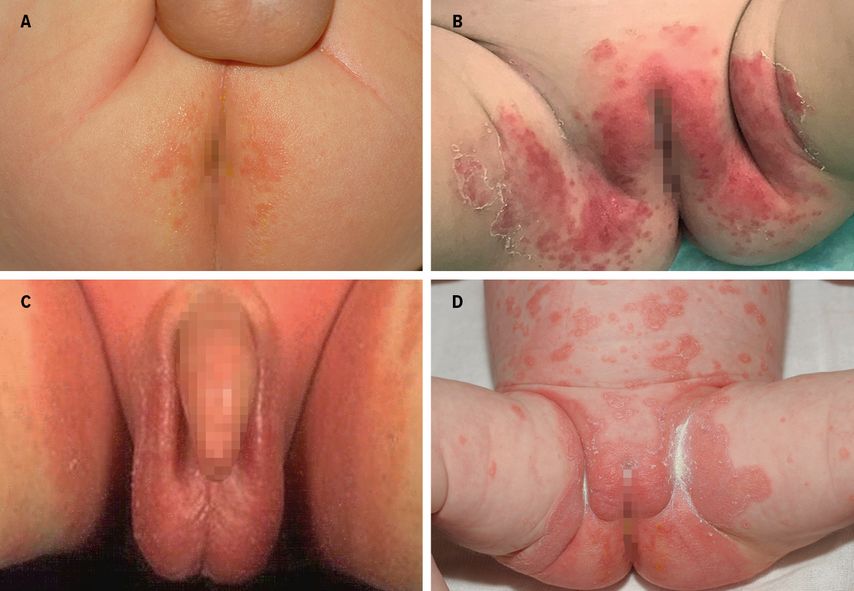

Die klassische Windeldermatitis ist primär eine toxisch irritative Dermatitis (Abb. 1A) mit sich oftmals überlappenden Manifestationsformen. Dazu zählt erstens die irritative Dermatitis. Sie weist oft eine W-Form auf; die konvexen Flächen des Windelbereichs sind betroffen und Hautfalten zumindest initial ausgespart. Zweitens ist die intertriginöse Variante mit Betonung der Hautfalten (Abb. 2A) zu nennen. Außerdem die erosive Dermatitis mit ausgestanzten Ulzerationen, sog. Jacquet-Ulzera, sowie die Candida-Superinfektion mit typischer Collerette-artiger Schuppung und Satellitenpusteln (Abb. 1B).6 Man geht heute davon aus, dass es sich bei den Jacquet-Ulzera, genauso wie beim Granuloma gluteale infantum (Abb. 2B) und den perianalen pseudoverrukösen Papeln und Knoten (Abb. 2C), um unterschiedliche Lokalreaktionen auf denselben Stimulus, nämlich chronische irritative Reizung, handelt und diese Krankheitsbilder in dasselbe Spektrum einzuordnen sind. Die individuelle Suszeptibilität führt hier zu den oft eindrucksvollen klinischen Bildern.7,8 Doch auch zahlreiche andere Hautkrankheiten können sich im Windelbereich manifestieren, deswegen sind die Inspektion des gesamten Integuments, eine detaillierte Anamnese sowie die Kenntnis der Differenzialdiagnosen (DD) essenziell für die korrekte Diagnosestellung und bestmögliche Behandlung unserer kleinen Patienten.

Abb. 1: (A) Irritative Dermatitis, (B) Candida-Dermatitis, (C) Psoriasis inversa, (D) seborrhoische Dermatitis

Abb. 2: (A) Intertriginöse Dermatitis, (B) Granuloma gluteale, (C) perianale pseudoverruköse Papeln und Knoten, (D) ulzeriertes infantiles Hämangiom

Differenzialdiagnosen

Die seborrhoische Dermatitis des Säuglingsalters (Abb. 1D) ist eine häufige Differenzialdiagnose. Sie tritt typischerweise vor der 6. Lebenswoche auf. Klinisch dominieren konfluierende, lachsfarbene weiß bis gelblich schuppende Maculae und Plaques in den seborrhoischen Arealen. Dabei ist eine Betonung der Hautfalten und des Windelbereichs bemerkbar, die später generalisieren kann. Die Säuglinge zeigen sich angesichts des oftmals ausgeprägten klinischen Bildes jedoch subjektiv wenig beeinträchtigt. Bei der infantilen Psoriasis ist der Windelbereich die Prädilektionsstelle, hier zeigen sich scharf begrenzte erythematöse Plaques, friktionsbedingt ohne die typische Schuppung (Psoriasis inversa) (Abb. 1C). Auch bei der perianalen Streptokokken-Dermatitis findet man ein hochrotes Erythem, gegebenenfalls mit Fissuren und begleitet von lokalem Juckreiz und Defäkationsschmerz.9 Insbesondere bei juckenden Hautveränderungen darf eine Skabiesinfestation nicht übersehen werden. Hier führen die Untersuchung der Prädilektionsstellen wie Palmae und Plantae und der Blick durch das Dermatoskop rasch zur korrekten Diagnose.5 Das allergische Kontaktekzem ist im frühen Kindesalter eher eine Seltenheit. Klinisch imponieren juckende und ekzematöse Läsionen mit Streuungstendenz, das Verteilungsmuster ist hier der Schlüssel zur richtigen Diagnose.9

Gerade im Anfangsstadium des Lichen sclerosus et atrophicus findet man erythematöse und ödematöse Hautveränderungen, welche leicht mit einer WD verwechselt werden können. Erst im weiteren Verlauf kommt es zur Ausbildung der typischen weißlich-glänzenden sklerotischen Plaques.9 Die seltene hereditäre Acrodermatitis enteropathica manifestiert sich klassischerweise innerhalb von zwei Wochen nach dem Abstillen mit Durchfall und Gedeihstörung. Die Hautveränderungen sind ähnlich denen beim wesentlich häufigeren alimentären Zinkmangel, der bei voll gestillten ehemals frühgeborenen Säuglingen nach den ersten 12 Wochen auftritt. Es zeigen sich periorifizielle und akrale impetiginisiert imponierende Ekzeme, im Verlauf mit diffuser Alopezie und paronychieartigen Nagelveränderungen.10,11

Als seltene, aber potenziell lebensbedrohliche Erkrankung ist die Langerhanszell-Histiozytose die wohl gefürchtetste DD einer vermeintlich „therapierefraktären“ WD. Die Erkrankung manifestiert sich durch erythematös-bräunliche hämorrhagische Papeln im Windelbereich. Darüber hinaus sind vorzugsweise der behaarte Kopf, der Schläfenbereich (hier DD seborrhoisches Ekzem), retroaurikulär sowie intertriginöse Bereiche betroffen.9 Im konkreten Verdachtsfall ist eine Hautbiopsie zur Diagnosesicherung unumgänglich.Besonders die im Anogenitalbereich lokalisierten infantilen Hämangiome (Abb. 2D) neigen aufgrund des okklusiven feuchten Milieus zur Ulzeration. Vorläuferläsionen der Hämangiome wie erythematös-livide sowie anämische Maculae und Teleangiektasien können bereits bei der Geburt vorhanden sein.12 Eine vermeintlich therapierefraktäre, rezidivierende WD mit oder ohne Candida-Superinfektion kann aber auch ein Zeichen für eine zugrunde liegende Immundefizienz sein.13,14

ABCDE-Maßnahmen

Therapeutisch stehen die Aufklärung der Eltern, die Reduktion des Okklusionseffekts, die adäquate Reinigung und Regeneration der Hautbarriere im Vordergrund. Im Englischen werden die wichtigsten Maßnahmen unter dem Akronym ABCDE zusammengefasst:15

Air: Windelfreie Phasen führen zum Austrocknen der mazerierten Haut und gleichzeitig nimmt man mit Luft und Licht auch Candida albicans die idealen Wachstumsbedingungen des feuchtwarmen Klimas. Diese Maßnahme ist zwar theoretisch am einfachsten und effektivsten, in der Realität jedoch von vielen Familien nur bedingt umsetzbar.

Barrier: Zur Regeneration und Stärkung der Hautbarriere empfehlen sich fetthaltige Salben oder Cremes mit dem Zusatz bewährter Wirkstoffe wie Zink und Dexpanthenol. Prinzipiell muss die dermatologische Lokaltherapie immer an die Akuität, den Schweregrad und die Ursache der WD angepasst sein. Bei Anzeichen einer Candida-Superinfektion ist eine lokale antimykotische Therapie mit Nystatin oder Clotrimazol indiziert.

Cleansing:Nach dem Stuhlgang eignet sich Babyöl am besten zur Entfernung des lipidreichen Stuhls, ansonsten empfiehlt sich für die Reinigung des Windelbereiches in erster Linie klares Wasser. Bei der Auswahl an Feuchttüchern gilt es darauf zu achten, dass sie frei von irritierenden Substanzen (z.B. Alkohol) und potenziellen Allergenen (z.B. Duftstoffe) sind.

Diapers: Einmalwindeln sind zu bevorzugen, weil sie durch ihren absorbierenden Gelkern die Feuchtigkeit am effektivsten von der Hautoberfläche abführen. Dennoch wird regelmäßiges Windelwechseln mit Intervallen von 2–3 Stunden empfohlen.

Education: Die ausführliche Aufklärung und Instruktion der Erziehungsberechtigten über die Punkte A–D sind essenziell, denn nur so fällt es ihnen leichter, den ausgesprochenen Empfehlungen nachzukommen.

Werden die genannten Therapiegrundzüge eingehalten, heilt die Windeldermatitis in der Regel binnen weniger Tage ab. Bei stark entzündetem Hautbild kann kurzfristig eine antientzündliche Therapie erforderlich werden. Aufgrund der vielfach erhöhten Resorptionsrate im Windelbereich sind topische Glukokortikoide, wenn überhaupt, nur sparsam und kurzfristig einzusetzen. Alternativ steht Pimecrolimus-Creme als effektiver und sicherer immunmodulierender Wirkstoff zur Verfügung.6

Die klassische WD ist eine Zivilisationskrankheit und in der Regel eine klinische Diagnose, dennoch können in manchen Fällen weiterführende Maßnahmen (Hautabstriche, Pilz-Nativpräparat, Biopsie für Histologie, Immunhistochemie oder direkte Immunfluoreszenz) erforderlich sein. Bei chronischer Persistenz ist jedenfalls eine weitere Abklärung indiziert, da eine schwere Grunderkrankung ausgeschlossen werden muss.

Literatur:

1 Klunk C et al.: An update on diaper dermatitis. Clin Dermatol 2014; 32(4): 477-87 2 Folster-Holst R et al.: [Diaper dermatitis]. Hautarzt 2011; 62(9): 699-708; quiz 709 3 Kottner J et al.: [Incontinence-associated dermatitis: a position paper]. Hautarzt 2020; 71(1): 46-52 4 Fritsch P: Dermatologie Venerologie Grundlagen. Klinik. Atlas 2017; 970 5 Hoeger A: Windeldermatitis. Consilium Hebamme 2017(05): 4 6 Höger P: Kinderdermatologie: Differenzialdiagnostik und Therapie bei Kindern und Jugendlichen 2011; 99 7 Coughlin CC: Diaper dermatitis: clinical characteristics and differential diagnosis. Pediatr Dermatol 2014; 31(Suppl 1): 19-24 8 Ramos Pinheiro R et al.: Granuloma glutaeale infantum: a re-emerging complication of diaper dermatitis. Pediatrics 2018; 141(2) 9 Folster-Holst R: Differential diagnoses of diaper dermatitis. Pediatr Dermatol 2018; 35(Suppl 1): 10-18 10 Lakdawala N, Grant-Kels JM: Acrodermatitis enteropathica and other nutritional diseases of the folds (intertriginous areas). Clin Dermatol 2015; 33(4): 414-19 11 Kienast A et al.: Zinc-deficiency dermatitis in breast-fed infants. Eur J Pediatr 2007; 166(3): 189-94 12 Leaute-Labreze C et al.: Infantile haemangioma. Lancet 2017; 390(10089): 85-94 13 Thiboutot DM et al.: Cytomegalovirus diaper dermatitis. Arch Dermatol 1991; 127(3): 396-98 14 Candotti F: Clinical manifestations and pathophysiological mechanisms of the Wiskott-Aldrich syndrome. J Clin Immunol 2018; 38(1): 13-27 15 Boiko S: Treatment of diaper dermatitis. Dermatol Clin 1999; 17(1): 235-240

Das könnte Sie auch interessieren:

Update atopische Dermatitis

Die Forschung zur atopischen Dermatitis läuft weiterhin auf Hochtouren. So wurde im vergangenen Jahr wieder eine Vielzahl an Studien zu verschiedenen Aspekten der chronisch-entzündlichen ...

Exzision nur bei Melanomverdacht – nicht prophylaktisch?

Wenn sich dysplastische Nävi nicht einfach klassifizieren lassen, kann dies nicht nur bei Betroffenen Besorgnis auslösen, sondern ebenso bei Ärztinnen und Ärzten. In einer Pro-Contra- ...

Skin of Color im Praxisalltag

Viele klassische Blickdiagnosen in der Dermatologie präsentieren sich bei unterschiedlichen Hautfarben mit teils variablem Erscheinungsbild, eine Herausforderung für den Kliniker. Die ...