Aktuelle Konzepte der Gesichtsstraffung

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Es gibt unterschiedliche Methoden der Gesichtsstraffung, um die hängenden Gesichtspartien lang anhaltend zu straffen. Die klassische Gesichtsstraffung kann unterteilt werden in die Behandlung verschiedener Schichten, der heutige Trend geht jedoch in Richtung der minimal invasiven Methode mit kurzer Erholungszeit und geringem Operationsrisiko. Postoperative Komplikationen sind selten, jedoch klinisch relevant.

Keypoints

-

Für die Gesichtsstraffung gibt es unterschiedliche Konzepte, Techniken und Indikationen.

-

Eine genaue Analyse insbesondere auch der Hautbeschaffung und Pigmentverschiebungen ist essenziell.

-

Patientenselektion und präoperative Vorbereitungen sind entscheidend.

-

Das primäre Ziel der Gesichtsstraffung ist ein natürliches Ergebnis.

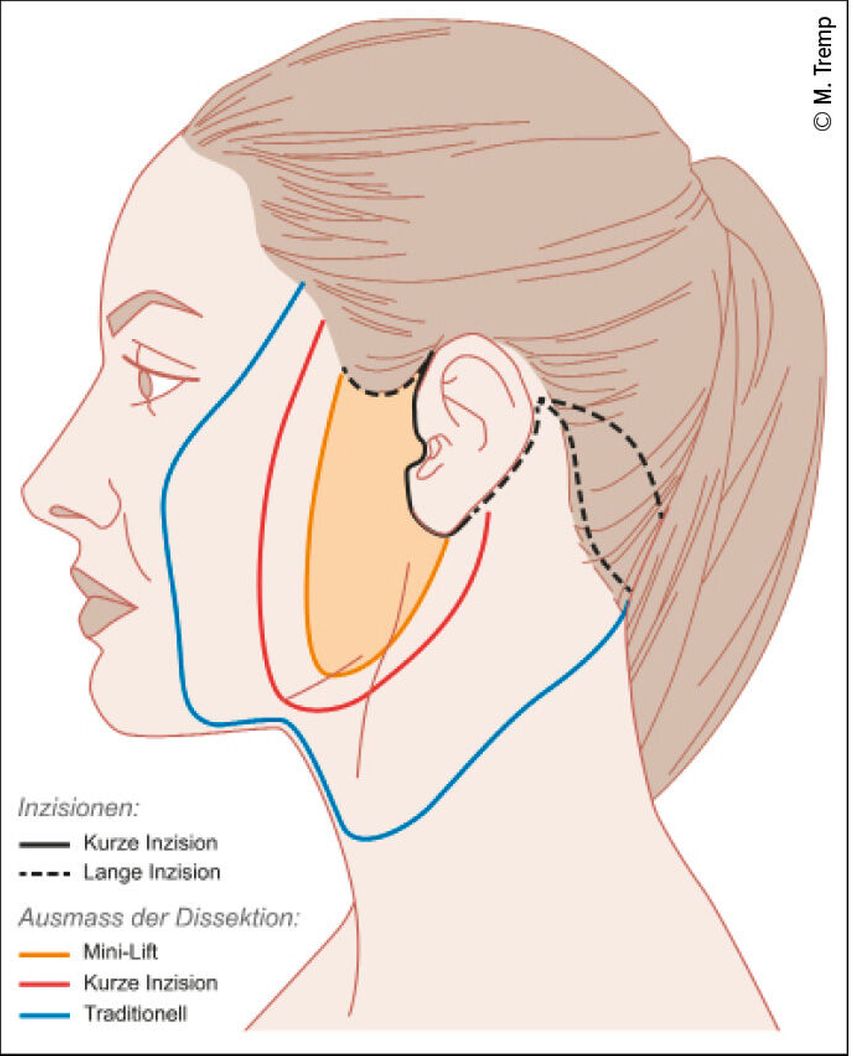

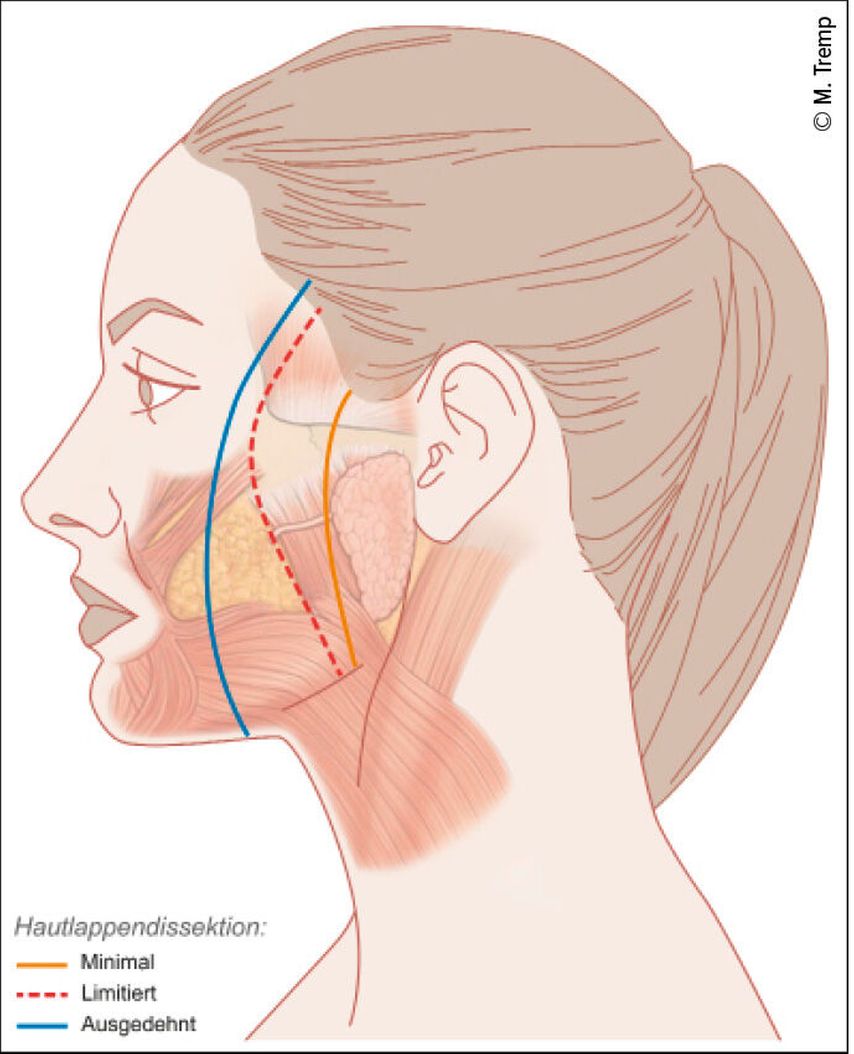

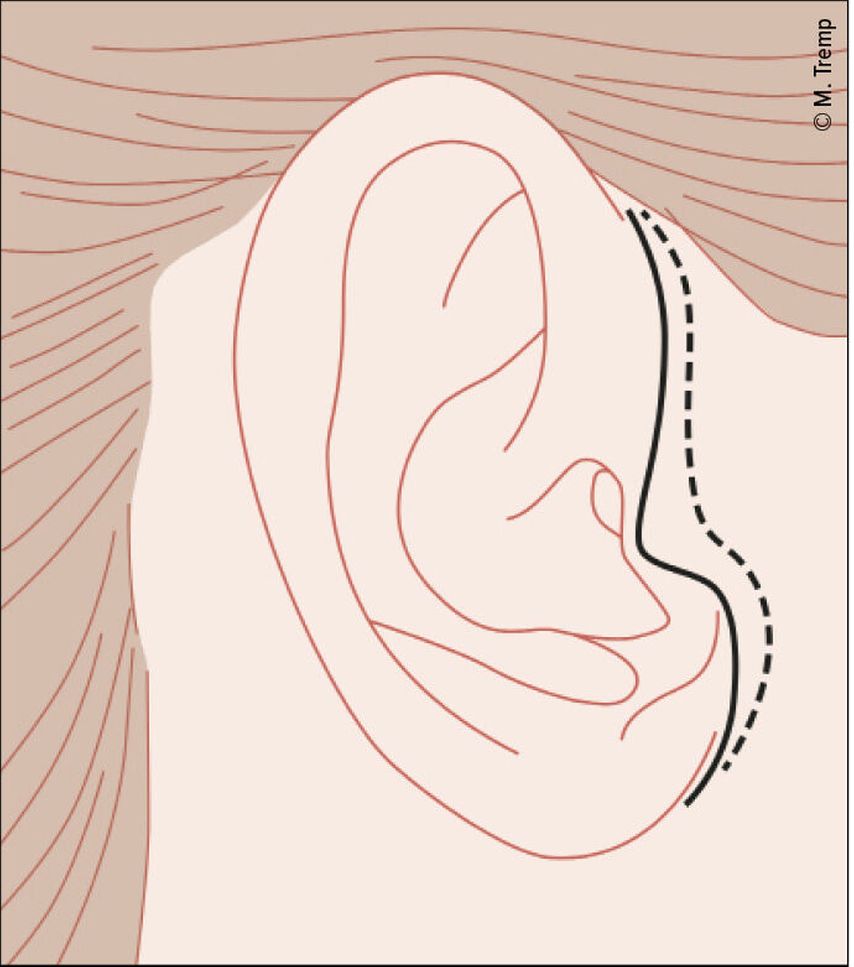

Die Gesichtsstraffung (Synonym «Facelift» oder «Rhytidektomie») bedeutet chirurgische Entfernung der Gesichtsfalten und Straffung, um ein jüngeres Gesichtsbild zu geben. Die Gesichtsstraffung blickt auf eine über 100-jährige Tradition zurück, hat aber in den letzten Jahrzenten immer mehr an Bedeutung gewonnen. Neben der Faltenbildung sollten Hautunregelmässigkeiten wie Pigmentflecken, Volumenverlust sowie sonnengeschädigte Haut mitberücksichtigt werden. Zur weiteren Analyse gehören der Hauttyp des Patienten sowie die Hautdicke. Dieser Beitrag gibt eine Übersicht über die verschiedenen Techniken (veranschaulicht in Abb. 1–4), Indikationen, Vor- und Nachteile der Gesichtsstraffung, Modifikationen mit kombinierten Methoden und mögliche Komplikationen.

Abb. 1: Das Facelift kann unterteilt werden in ein Mini-Facelift mit kurzer, präaurikulärer Schnittführung und das traditionelle Facelift mit einer Schnittführung prä- und postaurikulär mit Verlängerung in den temporalen und okzipitalen Skalpbereich. Beim Mini-Facelift ist die Dissektion minimal und betrifft nicht den Halsbereich. Bei der erweiterten Form des Facelifts (kurze Inzision resp. traditionell) ist die Dissektion ausgedehnter und beinhaltet den Hals- und Nackenbereich

Abb. 2: Das Ausmass der Hautlappendissektion hängt von der SMAS-Technik ab. Die minimale Hautunterminierung wird beim «Deep Plane Facelift» (DPFL) durchgeführt. Die limitierte Hautlappenpräparation wird bei der lamellären SMAS-Lappentechnik verwendet. Die extendierte/ausgedehnte Hautlappendissektion wird bei der SMAS-Plikation angewendet

Abb. 3: Die präaurikuläre Schnittführung kann intra-/posttragal oder prätragal durchgeführt werden. Die intra-/posttragal durchgeführte Schnittführung wird häufiger angewendet, da die Narbe im posterioren Anteil des Tragus nicht sichtbar ist. Die prätragale Schnittführung ist sichtbarer, sie kann verwendet werden bei unterschiedlicher Hautfarbe zwischen Wangenbereich und Tragus oder bei sehr prominentem Tragusknorpel

Abb. 4: Die postaurikuläre Schnittführung kann knapp 2 mm oberhalb des postaurikulären Sulkus durchgeführt werden, damit die Narbe weniger sichtbar ist und um Narbenmigration nach kaudal zu vermeiden

Die Entwicklung der Gesichtsstraffung

Bereits 1900 führte Hollander die Grundprinzipien der Gesichtsstraffung ein, wobei die überschüssige Haut entlang der Haargrenze entfernt wurde. 1920 entwickelten Chirurgen die Technik der subkutanen Mobilisierung der Haut. Die Methode verbesserte die Hautlaxizität, berücksichtigte jedoch nicht die darunterliegende Ptose. Der Durchbruch gelang Skoog 1974. Er straffte die Haut zusammen mit dem darunterliegenden Platysma am Hals als sogenannten «Composite»-Lappen. 1976 wurde das sogenannte «superfizielle muskuloaponeurotische System» (SMAS) durch Mitz und Peyronie beschrieben.1 In den späten 1980er- und frühen 1990er-Jahren beschrieb Hamra die Gesichtsstraffung in der tiefen Schicht resp. «Composite»-Gesichtsstraffung zusammen mit der SMAS, um die periorbitale und nasolabiale Region zu verbessern.2, 3 Ramirez beschrieb 1992 die subperiostale Technik für Wangenbereich, Stirn, lateralen Kanthus und Augenbrauen.4

Es gab mehrere Vergleiche zwischen den verschiedenen Techniken, welche weiter unten beschrieben werden. Die invasiveren Methoden zeigten eine Tendenz zu besseren Langzeitergebnissen. In letzter Zeit tendieren die Techniken jedoch eher in Richtung weniger komplexer Operationen mit einer geringen Ausfallzeit für die Patienten.

Patientenselektion und präoperative Vorbereitung

Die Patientenselektion und -evaluation sind entscheidend für den weiteren Behandlungsplan. Insbesondere sollte man darauf achten, keinen SIMON(«single, immature, male, overly expectant, narcissistic»)-Patienten zu behandeln. Die Operation und die damit verbundenen Risiken sowie die möglichen Erfolgsaussichten müssen für den Patienten klar aufgezeigt werden. Bestimmte Medikamente wie Isotretinoin oder Vitamin E müssen 2 Wochen vor der Operation pausiert werden. Zudem muss der Patient 2 Monate vor der Operation mit Nikotin pausieren.

Techniken der Gesichtsstraffung

Die subkutane Gesichtsstraffung

Dem initialen Konzept der Gesichtsstraffung entsprechend, erfolgt die Präparation im subkutanen Fettgewebe. Die seTechnik umfasst die alleinige Hautresektion und war sehr lange populär. Die subkutane Gesichtsstraffung kann ideal sein, wenn der Hautüberschuss im Vordergrund steht oder wenn eine vorhergehende Gesichtsstraffung mit SMAS-Plikation durchgeführt wurde. Lang anhaltende Resultate sind limitiert durch diese Technik, insbesondere da die tiefer liegenden, hängenden Strukturen wie die SMAS nicht angegangen werden.5 Ausserdem besteht bei der ausgedehnten subkutanen Mobilisierung das Risiko für eine Lappenischämie, insbesondere bei Rauchern.6 Der Eingriff ist jedoch ideal für Einsteiger und sehr sicher, da die darunterliegenden Strukturen und Gesichtsnerven geschont werden. Zudem ist die Erholungszeit sehr kurz.

Die SMAS-Plikation

Die Technik der SMAS-Plikation behandelt primär die tiefer liegenden, hängenden Strukturen. Die Präparationstechnik ist oberhalb der SMAS. Nachdem die SMAS dargestellt wird, wird der bewegliche Anteil der SMAS durch mehrere Nähte an den posterioren, immobilen SMAS-Anteil fixiert. Die überschüssige SMAS kann im Anschluss getrimmt werden. Der Eingriff ist relativ einfach durchführbar und birgt nur geringe Risiken für den Patienten. Die Operationszeit und Erholungszeit sind gering.

Das «Minimal access cranial suspension»(MACS)-Lifting

Im Vergleich zur traditionellen Gesichtsstraffung wird beim MACS-Lifting die Haut vertikal gestrafft, um ein «dog-ear» zu vermeiden.7 MACS-Eingriffe können in eine einfache und eine extendierte Variante unterteilt werden.7 Bei der einfachen Variante werden durch zwei Tabaksbeutelnähte die Regionen am Hals und an der unteren Gesichtshälfte angegangen. Beim extendierten MACS-Lift wird eine dritte Tabaksbeutelnaht in der temporalen Haarlinie angelegt, die das malare Fettpolster fixiert, um das Mittelgesicht und die Augenpartie zu straffen.8 Die Präparationstechnik ist oberhalb der SMAS und die Dissektion wird bis zwei Querfinger unterhalb der Mandibula fortgesetzt. Die überschüssige Haut wird vertikal reseziert. Vorteilesind eine kleine Schnittlinie, eine geringe subkutane Unterminierung und ein geringes Risiko für eine Verletzung der Gesichtsnerven. Die Erholungszeit und die Resultate werden als gut bezeichnet. Für eine gleichzeitige Halsstraffung ist diese Technik weniger geeignet, Hautunregelmässigkeiten sind möglich durch die Tabaksbeutelnähte und Langzeitergebnisse können durch den sogenannten «Cheesewiring»-Effekt negativ beeinflusst werden.

«Deep Plane Facelift» (DPFL)

Das sogenannte «Deep Plane Facelift»wurde beschrieben, um insbesondere das Mittelgesicht und die Nasolabialfalte zu behandeln. Diese Technik wurde erstmals von Hamra beschrieben.2 Prinzipiell ist die Präparationstechnik unter der SMAS und die Referenzpunkte sind der M. orbicularis oris sowie der M. zygomaticus major und minor. Das zygomatische Ligament wird durchtrennt. Diese Technik ist besonders geeignetbei älteren Patienten mit Veränderungen im Mittelgesicht und an der Mento-Nasolabialfalte. Die Resultate sind länger anhaltend als bei den Präparationstechniken oberhalb der SMAS.9 Allerdings besteht ein Risiko für Nervenverletzungen.

Die extendierte SMAS-Gesichtsstraffung

Die Sub-SMAS-Präparationstechnik ist das Grundprinzip, um die darüberliegenden Hautstrukturen langanhaltend zu straffen. Die Technik wurde erstmals von Stuzin 1995 beschrieben.10 Das Grundprinzip besteht in der separaten Präparation der Haut und des SMAS-Lappens. Der SMAS-Lappen hat dabei einen anderen Vektor als der Hautlappen. Die Zugrichtung ist vertikaler als der Hautlappen. Ein Teil des SMAS-Lappens kann zudem retroaurikulär transponiert werden, um die Hals- und Wangenregion zu straffen. Diese Technik ist effizient und der Effekt langanhaltend, indem das malare Fettpolster wie auch die Gesichtsbänder separat angegangen werden können. Ein Nachteil ist die lange Operationszeit, die Technik hat eine flache Lernkurve und es besteht ein potenzielles Risiko für Nervenverletzungen. Bei ausgedehnter Hautmobilisation besteht zudem das Risiko für Lappennekrose.

Die laterale SMASektomie

Die laterale SMASEktomie wurde durch Daniel Baker 1997 populär gemacht.11 Bei dieser sehr sicheren Technik wird lediglich der laterale Anteil der SMAS zwischen der mobilen und immobilen SMAS reseziert. Dabei wird die SMAS supero-posterior an der immobilen SMAS fixiert, der Vektor verläuft in der Regel senkrecht zur Nasolabialfalte, kann jedoch abhängig von der Gesichtsform variieren. Diese Technik ist einfacher als die DPFL oder Composite-Facelifts, die Resultate sind gut vorhersagbar.12 Allerdings können die Gesichtsligamente nicht mitbehandelt werden und die Operationszeit ist etwas länger als beim MACS-Lifting.13

Mehrere prospektiv durchgeführte Studien konnten nach 6 und 12 Monaten keinen Unterschied zwischen einer lateralen SMASektomie und einer konventionellen SMAS-Gesichtsstraffung nachweisen.14–16

Das subperiostale Facelift

Das subperiostale Facelift wurde erstmals von Paul Tessier beschrieben.17 Der endoskopische Zugang erfolgt intraoral und temporal. Nach subperiostaler Ablösung erfolgt die Fixierung des Mittelgesichtes an die tiefe Temporalisfaszie. Es wird postuliert, dass durch diesen Zugang das Nervenverletzungsrisiko auf ein Minimum reduziert wird.18 Die Technik ist minimal invasiver als konventionelle Techniken, und das malare und bukkale Fettgewebe kann mitbehandelt werden. Die Resultate sind langanhaltend und die Lappendurchblutung ist unproblematisch. Die Technik ist vorteilhaft vor allem auch für Raucher. Eine längere Operationszeit und Erholungszeit sind die Nachteile dieser Operation.

Komplikationen

Mögliche Komplikationen sind Nachblutungen, und der Blutdruck sollte in der postoperativen Phase im Normbereich bleiben. Weitere mögliche Komplikationen sind Narbenhypertrophien, Hautnekrose, Nervenverletzungen (cave N. auricularis magnus), temporale Alopezie, Serom, Wunddehiszenz, Konturunregelmässigkeit und Infektionen. Die Komplikationsrate beträgtfür Hämatombildung1–15%, für Infektion 0,05–0,18%, für Nervenverletzung 0,07–2,5%, für Hautdurchblutungsstörungen 1–1,85%und für venöse Thrombosen 0,1%.19–21 Ein erhöhter BMIüber 25kg/m2 wird ebenfalls mit einer erhöhten Komplikationsrate von 9,5% beschrieben (versus 4,7% bei normalgewichtigen Patienten).19

Die häufigste mögliche Komplikation bei der Gesichtsstraffung ist die Nachblutung. Die wichtigsten Risikofaktoren sind männliches Geschlecht, hoher Blutdruck, präoperative Einnahme von Blutverdünnern, Nikotinabusus, erhöhter BMI, prä- und postoperative Blutdruckspitzen, Übelkeit und Vomitus.22, 23 Ein Hämatom kann Durchblutungsstörungen, Schwellungen sowie Hyperpigmentierungen auslösen.

Kombinierte Behandlungen

In den letzten Jahren wurden mehrere nichtinvasive Gesichtsbehandlungen zunehmend populärer, die ergänzend und gleichzeitig resp. sequenziell zu einer Gesichtsstraffung durchgeführt werden können. Zu den möglichen Behandlungsmethoden gehören Radiofrequenzbehandlungen und Ultraschalltherapie, Liposuktion, lipolytische Injektionen, Behandlungen mit fraktioniertem Laser, «Platelet-rich plasma»-Injektionen24, 25und chemische Peelings26. Neuromodulatoren oder verschiedene Arten von Fillern (z.B. autologe Fetttransplantation, «lift-and-fill face lift»27) sind ideale Ergänzungsmethoden.22, 23, 28–34

Autor:

PD Dr. med. Mathias Tremp

Facharzt FMH für Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie

Cham

E-Mail: mathias.tremp@hin.ch

Literatur:

1 Mitz V, Peyronie M: Plast Reconstr Surg 1976; 58: 80-8

2 Hamra ST: Plast Reconstr Surg 1990; 86: 53-61; discussion 62-53 3 Hamra ST: Aesthet Surg J 2016; 36: 546-9 4 Ramirez OM: Ann Plast Surg 1992; 28: 218-32; discussion 233-4 5 Marten E et al.: Plast Reconstr Surg 2011; 127: 2455-63 6 Webster RC et al.: Plast Reconstr Surg 1986; 77: 596-604 7 Verpaele A et al.: J Plast Reconstr Aesthet Surg 2007; 60: 1287-95 8 Verpaele A, Tonnard P: Clin Plast Surg 2008; 35: 645-59, vii 9 Marcus BC: Curr Opin Otolaryngol Head Neck Surg 2012; 20: 262-6 10 Stuzin JM et al.: Clin Plast Surg 1995; 22: 295-311 11 Baker DC: Plast Reconstr Surg 1997; 100: 509-13 12 Kim BJ et al.: Arch Plast Surg 2015; 42: 521-31 13 Prado A et al.: Plast Reconstr Surg 2006; 117: 1413-25; discussion 1426-7 14 Ivy EJ et al.: Plast Reconstr Surg 1996; 98: 1135-43; discussion 1144-7 15 Alpert BS et al.: Plast Reconstr Surg 2009; 123: 1025-33; discussion 1034-36 16 Chang S et al.: Plast Reconstr Surg 2011; 127: 423-33 17 Tessier P: Ann Chir Plast Esthet 1989; 34: 193-7 18 Gentile RD: Facial Plast Surg 2005; 21: 286-95 19 Abboushi N et al.: Aesthet Surg J 2012; 32: 413-20 20 Chaffoo RA: Facial Plast Surg Clin North Am 2013; 21: 551-8 21 Gupta V et al.: Aesthet Surg J 2016; 36: 1-13 22 Maricevich MA et al.: Aesthetic Plast Surg 2014; 38: 641-7 23 Niamtu J: Dermatol Surg 2005; 31: 1134-44; discussion 1144 24 Amable PR et al.: Stem Cell Res Ther 2013; 4: 67 25 Lynch MD, Bashir S: J Dermatolog Treat 2016; 27: 285-9 26 Wan D et al.: Plast Reconstr Surg 2019; 144: 471e-484e 27 Rohrich, RJ et al.: Plast Reconstr Surg 2014; 133: 756e-767e 28 Alexiades-Armenakas, M et al.: Arch Dermatol 2010; 146: 396-405 29 Centurion P et al.: Aesthetic Plast Surg 2014; 38: 670-7 30 Hantash BM et al.: Lasers Surg Med 2009; 41: 87-95 31 Narins DJ, Narins RS: J Drugs Dermatol2003; 2: 495-500 32 Ruiz-Esparza J, Gomez JB: Dermatol Surg 2003; 29: 325-32; discussion 332 33 Sadick NS et al.: Aesthetic Plast Surg 2013; 37: 266-76 34 Weinkle AP et al.: J Drugs Dermatol 2015; 14: 1215-28

Das könnte Sie auch interessieren:

Update atopische Dermatitis

Die Forschung zur atopischen Dermatitis läuft weiterhin auf Hochtouren. So wurde im vergangenen Jahr wieder eine Vielzahl an Studien zu verschiedenen Aspekten der chronisch-entzündlichen ...

Exzision nur bei Melanomverdacht – nicht prophylaktisch?

Wenn sich dysplastische Nävi nicht einfach klassifizieren lassen, kann dies nicht nur bei Betroffenen Besorgnis auslösen, sondern ebenso bei Ärztinnen und Ärzten. In einer Pro-Contra- ...

Skin of Color im Praxisalltag

Viele klassische Blickdiagnosen in der Dermatologie präsentieren sich bei unterschiedlichen Hautfarben mit teils variablem Erscheinungsbild, eine Herausforderung für den Kliniker. Die ...