Sarkoidose – Update 2025

Autor:

Dr. Georg Sterniste

Abteilung für Innere Medizin und Pneumologie Klinik Floridsdorf, Wien

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Die Sarkoidose ist eine komplexe Multiorganerkrankung mit teils unzureichender wissenschaftlicher Evidenz. Der interdisziplinäre Austausch ist angesichts der vielen möglichen Organmanifestationen essenziell. Besonderes Augenmerk sollte auf häufig übersehene chronische Beschwerden wie beispielsweise Fatigue gelegt werden.

Keypoints

-

Die Sarkoidose ist eine Multisystemerkrankung mit unterschiedlichen Verläufen und Ausprägungen.

-

Auf nicht organspezifische und chronische Beschwerden wie Fatigue muss geachtet werden.

-

Zur optimalen (medikamentösen) Therapie sind weitere Studien erforderlich.

Einleitung

Die Sarkoidose ist eine entzündliche Multisystemerkrankung letztlich unbekannter Ursache, die zur Bildung von Granulomen führt. Am häufigsten sind die Lunge und intrathorakale Lymphknoten betroffen, seltener auch Haut, Herz, Gelenke, Augen oder abdominelle Organe wie Leber und Milz. Die Prävalenz schwankt je nach Alter, Geschlecht, Ethnizität und Region und liegt in Deutschland bei ca. 46 pro 100000, für Österreich liegen keine separaten Daten vor. Die Erkrankung tritt vorrangig zwischen dem 30. und 50. Lebensjahr auf, wobei Frauen etwas häufiger und später betroffen sind. Die exakte Pathogenese ist nach wie vor unklar, wobei die granulomatöse Entzündung der Sarkoidose derzeit als fehlgeleitete Immunreaktion auf unbekannte Umweltantigene bei genetischer Prädisposition betrachtet wird. Seit ihrer Erstbeschreibung durch Jonathan Hutchinson im 19. Jahrhundert gab es lange Zeit nur einen geringen medizinischen Fortschritt in Diagnostik und Therapie. In den letzten Jahren wurden jedoch vermehrt neue Studien und aktuelle Leitlinien publiziert. Daher wurde von der Österreichischen Gesellschaft für Pneumologie (ÖGP) und der Österreichischen Gesellschaft für Rheumatologie und Rehabilitation (ÖGR) ein gemeinsames Positionspapier erarbeitet, das den aktuellen Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse zusammenfasst und auf die unterschiedlichen Organmanifestationen aufmerksam machen soll.1

Diagnostik

Histopathologie

Die sichere Diagnose einer Sarkoidose gelingt durch die Biopsie eines möglichst gut zugänglichen Areals, allerdings ist nicht in allen Verdachtsfällen eine histopathologische Untersuchung zwingend erforderlich oder indiziert. Ihr diagnostischer Vorteil liegt vor allem im Ausschluss relevanter Differenzialdiagnosen, insbesondere maligner Erkrankungen und infektiöser Ursachen. Bei klinisch typischer Manifestation, wie dem Löfgren- oder dem Heerfordt-Syndrom, sollte keine histologische Diagnosesicherung erfolgen. Auch eine asymptomatische bihiläre Lymphadenopathie erfordert nicht zwangsläufig eine invasive Diagnostik. Die aktuellen Leitlinien der American Thoracic Society (ATS) sprechen keine eindeutige Empfehlung für oder gegen eine Lymphknotenbiopsie aus.2 Im Fall einer Biopsie ist die endobronchiale Ultraschall-gestützte transbronchiale Nadelaspiration (EBUS-TBNA) das Verfahren der Wahl. Andernfalls sind engmaschige klinische und radiologische Verlaufskontrollen angezeigt.

Radiologie

Zu den wichtigsten bildgebenden Verfahren in der Diagnostik der Sarkoidose zählen das Thoraxröntgen, die Computertomografie (CT), die Magnetresonanztomografie (MRT) sowie die 18F-Fluordesoxyglukose-Positronenemissionstomografie (18F-FDG-PET/CT). Die initiale Abklärung einer pulmonalen Sarkoidose erfolgt in der Regel mittels Thoraxröntgen, dessen diagnostische Sensitivität in Frühstadien jedoch limitiert ist. Historisch wird die pulmonale Sarkoidose nach Scadding in vier Stadien eingeteilt. Die Thorax-CT bietet eine deutlich präzisere Darstellung granulomatöser Veränderungen und lymphatischer Beteiligung. Die 18F-FDG-PET/CT stellt ein wertvolles Verfahren zur Detektion aktiver Entzündungsherde dar und kann zur gezielten Auswahl geeigneter Biopsiestellen beitragen.

Blutbasierte Diagnostik

Es gibt keinen spezifischen Biomarker für die Sarkoidose, jedoch unterstützen Laborbefunde die Diagnostik und Verlaufskontrolle. Die höchste Evidenz hierfür liegt für das Serumkalzium vor. Weitere Laborparameter – mit weniger Evidenz – umfassen Biomarker wie Angiotensin-Converting-Enzym (ACE), den löslichen Interleukin-2-Rezeptor oder Neopterin.

Bronchoalveoläre Lavage

Die bronchoalveoläre Lavage (BAL) ist ein risikoarmes Verfahren, bei dem eine Lymphozytose >15% und ein CD4/CD8-Verhältnis >3,5 auf eine pulmonale Sarkoidose hinweisen können. Zur Abgrenzung von Infektionen sind mikrobiologische Tests erforderlich.

Therapie

Allgemeines

Die Therapie der Sarkoidose zielt darauf ab, Organschäden zu verhindern und die Lebensqualität zu verbessern. Neben organspezifischen Beschwerden beeinflussen Fatigue, Schmerzen und kognitive Einschränkungen die Lebensqualität erheblich. Besonders Fatigue bleibt häufig bestehen, selbst wenn organspezifische Beschwerden abklingen bzw. erfolgreich therapiert wurden. Daher benennen Patienten häufig alltagsbezogene Funktionen als zentrale Therapieziele. Die Einleitung einer medikamentösen Therapie der Sarkoidose sollte daher stets nach ausführlicher Aufklärung im „shared decision making“ mit den Patienten erfolgen. Auch über die potenziellen Nebenwirkungen einer medikamentösen Therapie, insbesondere der länger andauernden Steroidtherapie, muss eine Aufklärung erfolgen.

Medikamentöse Therapie

Die Indikation zur Therapie der Sarkoidose richtet sich primär nach zwei wesentlichen Kriterien:

-

dem Risiko für eine lebensbedrohliche Organbeteiligung bzw. einen dauerhaften Organschaden sowie

-

dem Ausmaß der symptombedingten Beeinträchtigung der Lebensqualität. Die häufigsten Todesursachen sind kardiale und pulmonale Manifestationen.

Die derzeit empfohlene Therapie folgt einem stufenweisen Vorgehen, wobei Glukokortikoide – in der geringstmöglichen Dosierung und Dauer – die medikamentöse Erstlinientherapie darstellen. Die European Respiratory Society (ERS) schlägt eine Anfangsdosis von 20–40mg/d vor.3 Die initiale Kortikosteroidtherapie sollte auf 3–6 Monate begrenzt und nach klinischem Ansprechen auf eine Erhaltungsdosis <10mg Prednison/Tag reduziert werden. Bei einer Langzeitanwendung (>3 Monate) sind eine umfassende Aufklärung über Nebenwirkungen und eine Osteoporoseabklärung erforderlich.

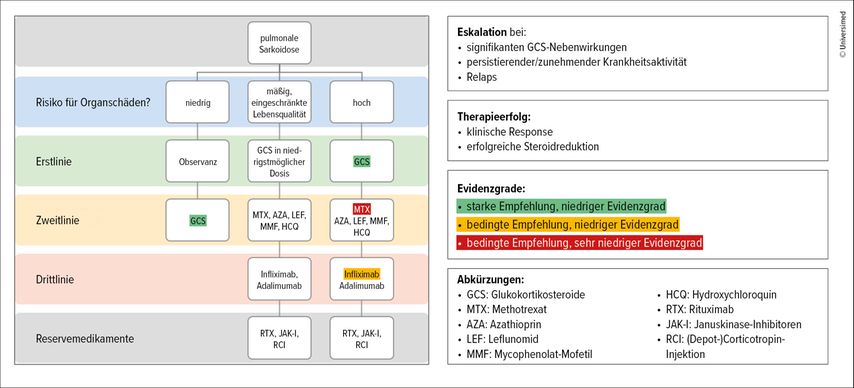

Für die Therapie der Sarkoidose stehen verschiedene Zweit- und Drittlinientherapeutika zur Verfügung, wobei Methotrexat aufgrund seines günstigen Nutzen-Risiko-Profils im Vergleich zu anderen Substanzen bevorzugt eingesetzt werden sollte (Abb.1). Die Evidenzlage für die Wirksamkeit und Sicherheit von Medikamenten der zweiten und dritten Therapielinie ist insgesamt begrenzt. Im Rahmen der aktuellen PREDMETH-Studie wird der Einsatz von Methotrexat als mögliche Erstlinientherapie im direkten Vergleich zu Glukokortikoiden untersucht.4 Positive Studienergebnisse könnten eine Neuausrichtung der therapeutischen Strategie und eine Reduktion des Steroidgebrauchs begünstigen.

Abb. 1: Therapiealgorithmus am Beispiel der pulmonalen Sarkoidose (modifiziert nach Baughman RP et al. 2021 und Sterniste G et al. 2024)1,3

Besonderheiten unterschiedlicher Organmanifestationen

Als systemische Multiorganerkrankung kann die Sarkoidose prinzipiell jedes Organ betreffen. Die vielfältigen Organmanifestationen wurden im gemeinsamen Positionspapier der Österreichischen Gesellschaft für Pneumologie (ÖGP) und der Österreichischen Gesellschaft für Rheumatologie und Rehabilitation (ÖGR) ausführlich dargestellt.1

Im Folgenden werden exemplarisch ausgewählte Aspekte hervorgehoben, für weiterführende Informationen wird auf das genannte Positionspapier verwiesen:

-

Pulmonale Beteilung: Im fortgeschrittenen Stadium einer Sarkoidose ist eine Ausbildung fibrotischer Veränderungen möglich (Sarkoidose-assoziierte pulmonale Fibrose; SAPF). Eine antifibrotische Therapie mit Nintedanib sollte hierbei erfolgen.

-

Kardiale Beteiligung: Eine klinisch relevante kardiale Manifestation tritt insgesamt selten auf (<10% der Fälle), ist jedoch aufgrund ihrer potenziellen Letalität von hoher Bedeutung. Daher sollte im Rahmen jeder Sarkoidosediagnostik eine gezielte Anamnese hinsichtlich Synkopen, Palpitationen und kardialer Beschwerden erfolgen. Ein Elektrokardiogramm (EKG) ist als Basis-Screening indiziert. Bei Verdacht auf eine kardiale Sarkoidose – z.B. bei Wandbewegungsstörungen ohne Hinweis auf eine koronare Herzkrankheit oder bei Schenkelblock/AV-Block im Rahmen einer extrakardial histologisch gesicherten Sarkoidose – sollten weiterführende bildgebende Verfahren wie kardiale MRT und 18F-FDG-PET (nüchtern durchgeführt) eingesetzt werden.

-

Kutane Beteiligung: Hautmanifestationen sind in etwa 30% der Fälle die Erstmanifestation einer Sarkoidose. Bei milder Ausprägung kann eine topische Therapie ausreichend sein. Bei schwerer kutaner Beteiligung ist in der Regel eine systemische immunsuppressive Therapie erforderlich. Für Tofacitinib und Sirolimus liegen neue Studiendaten zur Wirksamkeit bei kutaner Sarkoidose vor.

-

Rheumatologische Beteiligung: Die muskuloskelettale Manifestation kann akut oder chronisch in Form einer Arthritis auftreten. Eine Sarkoidose-assoziierte Myopathie ist histologisch häufig nachweisbar, bleibt jedoch meist klinisch inapparent. Die Differenzierung zu anderen entzündlichen Myopathien kann insbesondere unter laufender Glukokortikoidtherapie diagnostisch herausfordernd sein.

-

Rehabilitation: Da die Sarkoidose häufig im erwerbsfähigen Alter auftritt, kommt der medizinischen Rehabilitation im Rahmen eines multimodalen Therapiekonzepts eine zentrale Bedeutung zu. Ziele sind die Wiederherstellung und Erhaltung der körperlichen Leistungsfähigkeit sowie die soziale und berufliche Reintegratio.

Zusammenfassung

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Sarkoidose eine komplexe Multiorganerkrankung mit teils unzureichender wissenschaftlicher Evidenz in bestimmten Bereichen bleibt, insbesondere auch bezüglich optimaler Dauer und Dosierung der Zweit- und Drittlinientherapie. Der interdisziplinäre Austausch ist essenziell, um der Vielzahl möglicher Organmanifestationen gerecht zu werden. Besonderes Augenmerk sollte auf häufig übersehene chronische Beschwerden wie Fatigue und Neuropathien gelegt werden.

Literatur:

1 Sterniste G et al.: Positionspapier der ÖGR und ÖGP zur Diagnose und Therapie der Sarkoidose 2024. Wien Klin Wochenschr 2024; 136: 669-87 2 Crouser ED et al.: Diagnosis and detection of sarcoidosis. An official American Thoracic Society clinical practice guideline. Am J Respir Crit Care Med 2020; 201(8): e26-51 3 Baughman RP et al.: ERS clinical practice guidelines on treatment of sarcoidosis. Eur Respir J 2021; 58(6): 2004079 4 Kahlmann V et al: Design of a randomized controlled trial to evaluate effectiveness of methotrexate versus prednisone as first-line treatment for pulmonary sarcoidosis: the PREDMETH study. BMC Pulm Med 2020; 20(1): 271

Das könnte Sie auch interessieren:

Allergologische Diagnostik von Überempfindlichkeitsreaktionen auf Arzneimittel

Ungefähr 10% der Allgemeinbevölkerung berichten von unerwünschten Arzneimittelreaktionen, welche sich allerdings nur in weniger als 10% der Fälle diagnostisch verifizieren lassen. ...

Mukoviszidose – eine Erkrankung mit Prädisposition für Pilzinfektionen

Pilzinfektionen stellen eine zunehmende Herausforderung in der Behandlung von Menschen mit Mukoviszidose (zystische Fibrose) dar. Spezifische diagnostische Schritte und therapeutische ...