Kardiovaskuläre Prävention und Geschlecht

Bericht:

Reno Barth

Geprüft von: Prim. Priv.-Doz. Dr. Martin Martinek, MBA1,2

1 Interne 2 mit Kardiologie, Angiologie und Intensivmedizin, Ordensklinikum Linz Elisabethinen

2 Innere Medizin 3 – Kardiologie, Krankenhaus Göttlicher Heiland, Wien

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Frauen weisen im Vergleich zu Männern in jeweils gleichen Altersgruppen ein geringeres kardiovaskuläres Risiko auf. Welche Schlüsse daraus für die kardiovaskuläre Prävention zu ziehen sind, ist unklar. Die Wirkung von Statinen und PCSK9-Inhibitoren ist bei Männern und Frauen vergleichbar, im Gegensatz dazu scheinen sowohl der Cholesterin-Resorptionshemmer Ezetimib als auch Bempedoinsäure bei Frauen eine stärkere Wirkung auf das LDL-Cholesterin (LDL-C) zu haben als bei Männern.

Keypoints

-

Die LifeLines-Kohortenstudie zeigt, dass Frauen mehr Primärprophylaxe, dafür jedoch weniger Sekundärprophylaxe erhalten als Männer.

-

Männer und Frauen profitierten im selben Ausmaß von einer LDL-C-Senkung, was auch eine Reduktion der Gesamtmortalität inkludiert.

-

Statine und PCSK9-I zeigen bei Männern und Frauen vergleichbare Effekte auf die Reduktion des LDL-C sowie auf kardiovaskuläre Ereignisse.

-

Ezetimib reduziert den primären Endpunkt (kardiovaskulärer Tod, Myokardinfarkt, Hospitalisierung wegen instabiler Angina, koronare Revaskularisation und Schlaganfall) gegenüber Männern signifikant besser.

-

Frauen haben mit Bempedoinsäure signifikant höhere Chancen, eine Senkung des LDL-C um mindestens 30% zu erreichen.

Die Einstellung des LDL-Cholesterinspiegels auf den in den Leitlinien für die jeweilige Risikogruppe vorgegebenen Zielwert ist eine der Säulen des kardiovaskulären Risikomanagements. Die ESC/EAS-Leitlinie unterscheidet dabei zwischen Primär- und Sekundärprävention kardiovaskulärer (CV) Ereignisse. Bei Menschen mit einem geringen CV Risiko liegt der empfohlene LDL-C-Zielwert bei <116 mg/dl (<3,0 mmol/l), bei einem moderaten Risiko sinkt er auf <100 mg/dl (<2,6 mmol/l). Bei einem hohen CV Risiko liegt der LDL-C-Zielwert in der Primärprävention bei <70 mg/dl (<1,8 mmol/l). Darüber hinaus soll eine ≥ 50%ige Absenkung des LDL-C vom Ausgangswert erreicht werden. Zur Primär- und Sekundärprävention bei Menschen mit einem sehr hohen CV Risiko werden ein LDL-C-Zielwert von <55 mg/dl (<1,4 mmol/l) sowie eine ≥ 50%ige Reduktion vom LDL-C-Ausgangswert empfohlen. Bei Menschen mit bestehender kardiovaskulärer Erkrankung unter einer Statintherapie in maximal verträglicher Dosierung, bei denen innerhalb von zwei Jahren ein zweites kardiovaskuläres Ereignis wahrscheinlich ist, kann ein LDL-C-Ziel von <40 mg/dl (<1,0 mmol/l) in Betracht gezogen werden.1 Grundsätzlich gilt für das LDL-Cholesterin: je niedriger, desto besser. Je größer die absolute LDL-C-Reduktion, desto stärker sinkt das CV Risiko.2

Als Weg zum Ziel empfiehlt die ESC/EAS-Leitlinie von 2019 ein hochwirksames Statin auftitriert auf die höchste verträgliche Dosis. Ist das individuelle Ziel nicht erreichbar, soll das Statin mit Ezetimib kombiniert werden. Wird das Ziel auch mit dieser Kombination nicht erreicht, kann in der Primärprävention eine Kombination mit einem PCSK9-Inhibitor angedacht werden. In der Sekundärprävention – also nach einem ersten kardiovaskulären Ereignis, wird diese Kombination explizit empfohlen.

Unterschiedliche SCOREs für unterschiedliche Regionen

Die Abschätzung des individuellen Risikos ergibt sich aus den von den Fachgesellschaften publizierten Scores. In die von der ESC verwendete Systematic Coronary Risk Estimation (SCORE2 und SCORE2-OP) fließen die Risikofaktoren Alter, Geschlecht, Raucherstatus, systolischer Blutdruck, Non-HDL-Cholesterin und Raucherstatus ein. Die Risikocharts stehen in unterschiedlichen Versionen für unterschiedliche Regionen zur Verfügung, die die lokalen Risikoprofile widerspiegeln. Sie erlauben eine Abschätzung des 10-Jahres-Risikos für tödliche und nicht tödliche kardiovaskuläre Ereignisse. SCORE2 findet bei Personen zwischen 40 und 69 Jahren Anwendung, SCRORE2-OP bei älteren Menschen. Weitere wichtige Parameter für die Risikoklassifikation, die das individuelle Risiko z.T. beträchtlich erhöhen, sind bestehende KHK, bereits erlittene kardiovaskuläre Ereignisse, Diabetes mellitus sowie eine chronische Nierenerkrankung.

Der SCORE2 und der SCORE2-OP weisen für Frauen und Männer verschiedene Risikoprofile aus, wobei das Risiko der Männer durchwegs höher eingeschätzt wird.So bleiben nicht rauchende Frauen ohne zusätzliche Risikofaktoren in den meisten Regionen auch bei hohen Non-HDL-Cholesterinspiegeln fast durchwegs im Niedrigrisiko-Bereich, sofern sie keine relevanten Grundkrankheiten wie Diabetes aufweisen. Unklar ist bislang, ob und wie diese geschlechterspezifischen Differenzen in der Prävention berücksichtigt werden sollen.3,4

Allerdings weiß man, dass Frauen im klinischen Alltag anders behandelt werden als Männer. So zeigt die in den Niederlanden durchgeführte LifeLines-Kohortenstudie, dass Frauen mehr Primärprophylaxe, dafür jedoch weniger Sekundärprophylaxe erhalten als Männer. Generell zeigt LifeLines durch alle Risikogruppen ein hohes Maß an Untertherapie. So erhielten mehr als 50% der Patientinnen und Patienten nach Schlaganfällen keine adäquate lipidsenkende Therapie. Lediglich in der Diabetespopulation wurden die Empfehlungen einigermaßen eingehalten.5

Statine wirken bei Männern und Frauen gleich gut

In Bezug auf die Wirksamkeit in der Prävention kardiovaskulärer Ereignisse wurden jedenfalls in einer Studie der Cholesterol Treatment Trialists’ (CTT) Collaboration zwischen Männern und Frauen keine signifikanten Unterschiede gefunden. Beide profitierten im selben Ausmaß von einer Senkung des LDL-C, was auch eine Reduktion der Gesamtmortalität inkludierte. Insgesamt war in dieser Studie das kardiovaskuläre Risiko von Frauen erwartungsgemäß geringer als das von Männern.6

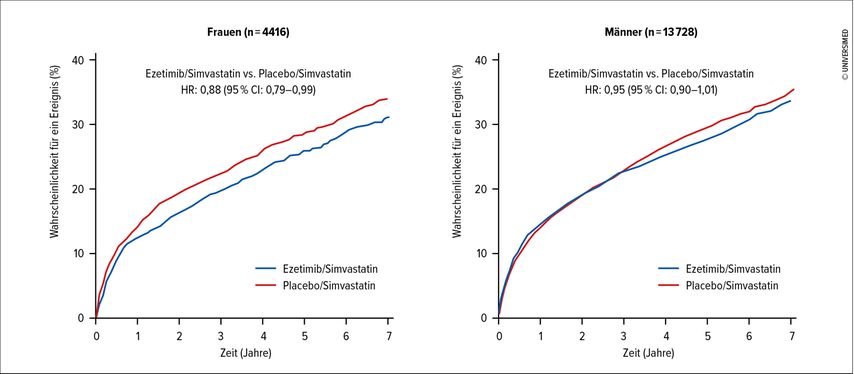

Sehr wohl zeigten sich Unterschiede zwischen den Geschlechtern in der Studie IMPROVE-IT (Improved Reduction of Outcomes: Vytorin Efficacy International Trial), die die Wirksamkeit des Cholesterin-Resorptions-Hemmers Ezetimib in der Sekundärprävention nach akutem Koronarsyndrom hinsichtlich Reduktion kardiovaskulärer Events untersuchte. Hier zeigte sich bei Frauen ein signifikanter Effekt mit einer Reduktion des primären Endpunkts aus kardiovaskulärem Tod, Myokardinfarkt, Hospitalisierung wegen instabiler Angina, koronarer Revaskularisation und Schlaganfall um 12%, während bei Männern lediglich 5% erreicht wurden und dabei Signifikanz verfehlt wurde (Abb. 1).7

Abb. 1: Statin plus Ezetimib – Genderunterschiede im kombinierten primären Endpunkt (kardiovaskulärer Tod, MACE oder nichttödlicher Schlaganfall) aus der IMPROVE-IT-Substudie (nach Kato ET et al. 2017)7

Daten zu genderspezifischer Wirksamkeit gibt es auch für die Gruppe der PCSK9-Inhibitoren. Antikörper gegen PCSK9 erhöhen die Verfügbarkeit des LDL-Rezeptors durch vermehrtes Recycling des Rezeptors an die Oberfläche und senken damit die LDL-C-Spiegel. Die damit erzeugten Effekte sind substanziell. So wurde für den PCSK9-I Evolocumab im Vergleich zu Placebo eine stabile Senkung des LDL-Cholesterins um 59% gezeigt. Dabei erreichten 42% der Studienteilnehmer LDL-C-Werte ≤25mg/dl. Dies schlug sich über drei Jahre in einer signifikanten Reduktion kardiovaskulärer Ereignisse um 15% (HR: 0,85; 95% CI: 0,79–0,92; p<0,001) nieder.8 Für den PCSK9-I Alirocumab wurden mittlerweile auch genderspezifische Daten aus einer gepoolten Analyse von zehn Phase-III-Studien zur Wirkung auf LDL-C-Werte und kardiovaskuläre Endpunkte publiziert. Sie zeigen im Vergleich zu Placebo bei Männern und bei Frauen annähernd gleiche Effekte auf das LDL-C sowie vergleichbare Reduktionen kardiovaskulärer Ereignisse, wobei die Ereignisraten generell bei Männern höher waren.9

Ebenfalls über eine Inhibition von PCSK9 wirkt Inclisiran, das als „small interfering RNA“ (siRNA) die PCSK9-Protein-Synthese blockiert. In den Phase-III-Studien wurden ähnlich deutliche Effekte beobachtet wie mit den gegen PCSK9 gerichteten Antikörpern. Daten zu geschlechterspezifischen Unterschieden in der Wirksamkeit liegen nicht vor.

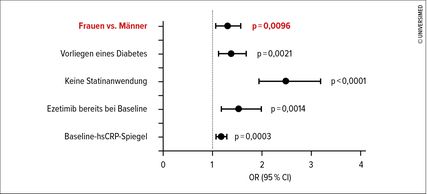

Abb. 2: Multivariable Analyse der Baseline-Variablen zum Erreichen einer mindestens 30%igen Senkung des LDL-Cholesterins von mit Bempedoinsäure behandelten Patienten. hsCRP = hochsensitives C-reaktives Protein, OR = Odds-Ratio (nach Ballantyne CM et al. 2022)9

Die neueste zugelassene Substanz aus der Gruppe der Cholesterinsenker ist Bempedoinsäure, eine Prodrug, deren aktive Form in der Leber die Adenosintriphosphat-Citrat-Lyase (ACL) hemmt und auf diesem Weg den LDL-Spiegel senkt. Bempedoinsäure übt ihre Wirkung über den gleichen Pathway aus wie die Statine, wirkt dabei aber leberspezifisch, da es nur in der Leber, nicht jedoch im Skelettmuskel zur Aktivierung der Prodrug kommt. In den Studien des CLEAR-Programms wurden als Add-on zur Statintherapie LDL-C-Senkungen von zusätzlich rund 15% erreicht. In der Monotherapie bei Statinintoleranz lag die LDL-C-Reduktion im Vergleich zu Placebo bei rund 20%. Daten zu genderspezifischen Effekten liegen aus einer gepoolten Post-hoc-Analyse der CLEAR-Studien vor. Sie zeigen einen bei Frauen signifikant ausgeprägteren Effekt als bei Männern. So hatten Frauen mit Bempedoinsäure signifikant höhere Chancen, eine Senkung des LDL-Cholesterins um mindestens 30% zu erreichen (Abb. 2).10

Literatur:

1 Mach F et al.: 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk. Eur Heart J 2020; 41(1): 111-88 2 Ference BA et al.: Low-density lipoproteins cause atherosclerotic cardiovascular disease. 1. Evidence from genetic, epidemiologic, and clinical studies. A consensus statement from the European Atherosclerosis Society Consensus Panel. Eur Heart J 2017; 38(32): 2459-72 3 SCORE2 Working Group and ESC Cardiovascular Risk Collaboration: SCORE2 risk prediction algorithms: new models to estimate 10-year risk of cardiovascular disease in Europe. Eur Heart J 2021; 42(25): 2439-54 4 SCORE2-OP Working Group and ESC Cardiovascular Risk Collaboration: SCORE2-OP risk prediction algorithms: estimating incident cardiovascular event risk in older persons in four geographical risk regions. Eur Heart J 2021; 42(25): 2455-67 5 Balder JW et al.: Adherence to guidelines to prevent cardiovascular diseases: the LifeLines cohort study. Neth J Med 2015; 73(7): 316-23 6Cholesterol Treatment Trialists’ (CTT) Collaboration: Efficacy and safety of LDL-lowering therapy among men and women: meta-analysis of individual data from 174,000 participants in 27 randomised trials Lancet 2015; 385(9976): 1397-405 7 Kato ET et al.: Efficacy and Safety of Adding Ezetimibe to Statin Therapy Among Women and Men: Insight From IMPROVE-IT (Improved Reduction of Outcomes: Vytorin Efficacy International Trial). J Am Heart Assoc 2017; 6(11): e006901 8 Sabatine MS et al.: Evolocumab and clinical outcomes in patients with cardiovascular disease. N Engl J Med 2017; 376: 1713-22 9 Vallejo-Vaz EJ et al.: Lower on-treatment low-density lipoprotein cholesterol and major adverse cardiovascular events in women and men: pooled analysis of 10 ODYSSEY phase 3 alirocumab trials. J Am Heart Assoc 2018; 7: e009221 10 Ballantyne CM et al.: Factors associated with enhanced low-density lipoprotein cholesterol lowering with bempedoic acid. J Am Heart Assoc 2022; 11: e024531

Das könnte Sie auch interessieren:

ESC-Guideline zur Behandlung von Herzvitien bei Erwachsenen

Kinder, die mit kongenitalen Herzvitien geboren werden, erreichen mittlerweile zu mehr 90% das Erwachsenenalter. Mit dem Update ihrer Leitlinie zum Management kongenitaler Vitien bei ...

ESC gibt umfassende Empfehlung für den Sport

Seit wenigen Tagen ist die erste Leitlinie der ESC zu den Themen Sportkardiologie und Training für Patienten mit kardiovaskulären Erkrankungen verfügbar. Sie empfiehlt Training für ...

Neue Wege in der Diagnostik des Vorhofflimmerns

Vorhofflimmern ist die häufigste Rhythmusstörung unserer Zeit. Die Folgen reichen von eingeschränkter Lebensqualität und Belastbarkeit bis zu schwerwiegenden Komplikationen wie ...