Die universitäre Pneumologie in Österreich

Unser Gesprächspartner:

Univ.-Prof. Dr. Horst Olschewski

Klinische Abteilung für Pulmonologie

Medizinische Universität Graz

E-Mail: horst.olschewski@medunigraz.at

Das Interview führte

Dr. Katrin Spiesberger

Die Geschichte der österreichischen Pneumologie ist eng mit der Tuberkulosebekämpfung verknüpft, die mit einer Separation des Fachs von den universitären Standorten einherging. Seit mehreren Jahrzehnten spielt diese Infektionskrankheit hierzulande eine untergeordnete Rolle.Trotzdem hat die Pneumologie noch immer nicht den Stellenwert an den Universitäten, den andere große Fächer einnehmen, erläuterte Univ.-Prof. Dr. Horst Olschewski, Graz, im Gespräch mit JATROS Pneumologie & HNO.

Wie nehmen Sie den Stellenwert der universitären Pneumologie in Österreich wahr? Wieso ist Ihnen dieses Thema ein Anliegen?

H. Olschewski: Dieses Thema hat mich im Zuge der Schließung der Pulmo-Station mitsamt der pneumologischen Intensivstation (Respiratory Care Unit; RCU) in meiner ehemaligen Abteilung an der Universitätsklinik Graz sehr beschäftigt. Ich bin überrascht, wie wenig Protest von der Patientenseite kam, aber noch mehr davon, wie sich meine ärztlichen Kollegen aus den Nachbarfächern verhalten haben. Ich vermute, das hat damit zu tun, dass weder die Patienten noch die Kollegen sich wirklich klar über die Bedeutung der akademischen Pneumologie sind. Unser Gesundheitslandesrat hat Verständnis für meine Unzufriedenheit gezeigt, er hat aber auch gesagt, dass die Versorgung der Bevölkerung auch ohne uns sichergestellt sei, und das sei ja die Hauptsache. Es ist aber nicht das Gleiche, ob universitäre Medizin gemacht wird oder nicht. Die universitäre Medizin hat zusätzliche Aufgaben, aber auch zusätzliche Möglichkeiten. Natürlich muss sie sich bevorzugt mit den komplexeren pneumologischen Themen beschäftigen, und sie muss deshalb die besten Spezialisten des Landes haben, damit sie Neues bezüglich Diagnostik und Therapie entwickeln und kritisch prüfen kann. Das betrifft klassische akademische Themen wie die pulmonale Hypertonie, die interstitiellen Lungenkrankheiten und die Mukoviszidose im Erwachsenenalter, die viel fächerübergreifende Kooperation verlangen, aber auch die pneumologische Onkologie, die sich in den letzten Jahren rasend schnell weiterentwickelt hat. Man darf jedoch nicht vergessen, dass auch im Hinblick auf Asthma und schwere COPD in den letzten Jahren sehr viele neue Therapienentwickelt wurden, die auf eine bessere Lebenserwartung und Lebensqualität zielen.

Die akademischen Zentren bilden überall auf der Welt in diesen Bereichen die Speerspitze. Wenn dort eine neue Methode voll etabliert ist, wird sie überallhin ausgerollt. Ein peripheres Haus sollte aber nicht so eine Speerspitze darstellen. Wie ich schon sagte, habe ich den Eindruck, dass so ein Grundverständnis in Österreich für alle Fächer vorhanden ist, nicht aber für die Pneumologie, wie man auch in den letzten Jahren beobachten konnte.

Sprechen Sie damit die Covid-Pandemie an?

H. Olschewski: Ja, die Covid-Pandemie ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel! In den meisten Ländern wurde das intensivpflichtige Covid-ARDS von Pneumologen behandelt und die Daten wurden wissenschaftlich ausgewertet. Es wurde überall fieberhaft nach diagnostischen, prognostischen und therapeutischen Optionenen gesucht. In Österreich spielten die berufenen Professoren für Pneumologie allenfalls dann eine Rolle, wenn der Öffentlichkeit zu berichten war, wie viele Betten aktuell zur Verfügung stehen und wie schlimm es gerade wieder ist. Diese Pneumologen spielten aber keine bedeutsame Rolle bei der strategischen Planung im Umgang mit der Pandemie.

Dabei war sehr schnell klar, dass es sich bei Covid um eine „airborne infection“ handelt, so hat es die WHO definiert. Das bedeutet,die Übertragung von Covid von Mensch zu Mensch gehorchtden gleichen Gesetzmäßigkeiten wie die der Tuberkulose. Das gilt in diesem Falle sogar für die Lichtempfindlichkeit der Krankheitserreger. Das umfangreiche Wissen darüber ist aufgrund der eng mit Tuberkulose verknüpften Geschichte dieses Fachs bei den Pneumologen vorhanden – die wurden aber kaum konsultiert. Insbesondere die Notwendigkeit des Lüftens in Krankenzimmern bzw. der Einsatz von Luftfiltern wurde sträflich vernachlässigt, stattdessen wurden exzessive Maßnahmen zum Schutz vor Schmierinfektionen (Händedesinfektion, Handschuhe, Ganzkörperschutzkleidung, nach jedem Patientenkontakt umziehen) vorgeschrieben und trieben vor allem das Pflegepersonal in die totale Erschöpfung.

Öffentlich gab es, glaube ich, keine Wahrnehmung, dass akademische Pneumologie für das Covid-Managament irgendeine Rolle spielt.

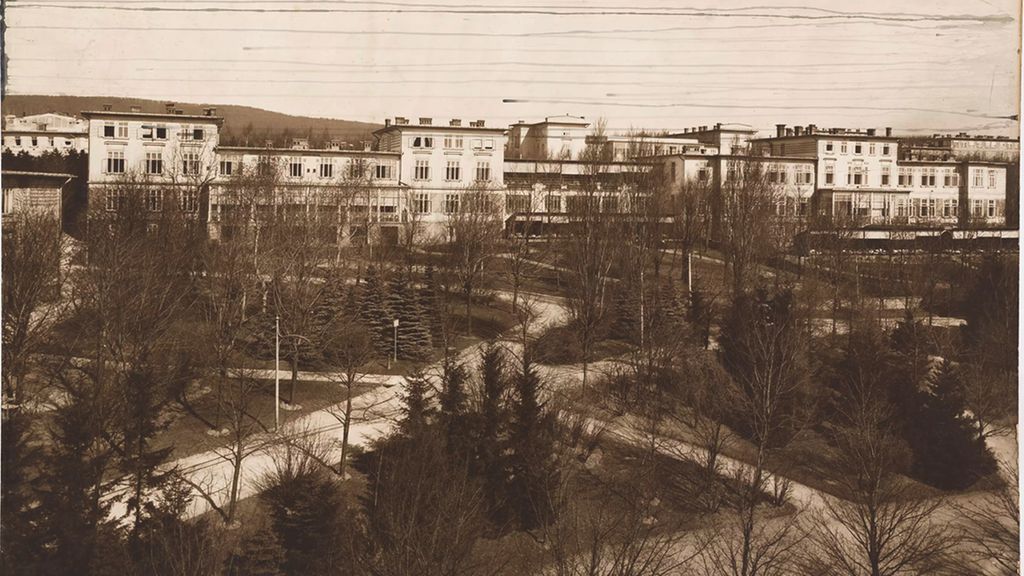

Abb. 1: Lungenheilstätte Baumgartner Höhe, Wien, um 1926

Inwieweit hat das Ihrer Meinung nach Auswirkungen auf das Pandemiemanagement gehabt?

H. Olschewski: Als Pneumologe, Intensivmediziner und Arzt für Infektiologie und Tropenmedizin wurde ich zu keinem Zeitpunkt als Berater im Krisenstab oder auch nur intern in unserem Krankenhaus zu Rate gezogen. Nur ganz bestimmte Personen durften sich an die Öffentlichkeit wenden und verbreiteten gleichgeschaltete Botschaften. Keiner der Sprecher hat sich je mit Aerosolen und ihrer Physik beschäftigt. Man ging von einer Übertragung durch Tröpfchen aus, die durch die Anziehungskraft der Erde spätestens nach 2 Metern auf dem Boden landen. Daher wurde es als sicher angesehen, einen Abstand von 2 Metern zwischen den Krankenbetten einzuhalten. Wir mussten aber eine Vielzahl von Infektionen beobachten, die diesen Sicherheitsabstand überwunden haben. Hier hätte man viel von den Tuberkuloseexperten lernen können. Stattdessen haben wir immer und immer wieder vom „Babyelefanten“ gehört.

Woher kommt das Ihrer Meinung nach mangelnde Bewusstsein für die pneumologische Academia?

H. Olschewski: Ich glaube, das hat mit der Historie der Pneumologie zu tun. Erst 1992 wurde die erste akademische Abteilung für Pneumologie in Wien und damit die erste in ganz Österreich eingerichtet, also lange nach der Mondlandung. Davor war die Wiener Pneumologie überwiegend auf der Baumgartner Höhe angesiedelt. Generell wurden die großen pneumologischen Häuser am Stadtrand oder auf dem Land, sozusagen hinter den sieben Bergen, angesiedelt. Diese Häuser waren fast ausschließlich damit beschäftigt, die tödliche Volkskrankheit Tuberkulose zu behandeln. Dann ist die Tuberkulose sehr selten geworden und andere Krankheiten nahmen gewaltig zu: die COPD und der Lungenkrebs. Bei diesen neuen Volkskrankheiten wurden insbesondere in den angloamerikanischen Ländern massive Fortschritte gemacht. In Österreich wurden die Häuser zwar mehr und mehr mit diesen Patienten gefüllt, aber die Medizin wurde deshalb nicht akademisch. Man hat keine neuen Therapien entwickelt, sondern mit Verzögerung die Erkenntnisse aus den anderen Ländern genutzt. Man hat auch die Therapieoptionen nicht systematisch kritisch hinterfragt, sondern dies den ausländischen Experten aus deren akademischen Zentren überlassen.

Dabei hätte mit Johann Leopold v. Auenbrugger, der 1761 seine akademische Schrift über die Perkussion des Thorax publiziert hat, eigentlich alles gut anfangen können. In dieser Zeit wurde nämlich unter Maria Theresia gerade die universitäre Medizin in Wien etabliert. So wurde eine historische Chance für die akademische Pneumologie verspielt.

Aber auch heute kann die Pneumologie den Schritt zur kritischen Medizin nur schaffen, wenn sie wieder voll umfänglich an die Universitäten zurückkehrt, weil man dort Diplomanden, Doktoranden und Habilitanden hat, die die dauerhafte kritische Auseinandersetzung mit Problemen erst ermöglichen.

Wie verhielt sich diese Entwicklung in anderen Ländern?

H. Olschewski: Ich will einmal nur die Nachkriegszeit betrachten: In Deutschland gab es da immerhin schon ca. 25 universitäre Abteilungen für Pneumologie, wenn auch in den meisten Fällen als universitäre Abteilungen für Kardiologie und Pneumologie. Nicht einmal in Heidelberg, Köln, München oder Berlin gab es eine eigenständige Abteilung für Pneumologie. Es gab hochgerechnet sechs eigenständige pneumologische Abteilungen an den Universitäten, bis heute hat sich diese Zahl in etwa verdoppelt. Aber auch das wird der Häufigkeit der Lungenkrankheiten und ihrer Bedeutung für die Morbidität und Mortalität der Bevölkerung noch immer nicht gerecht!

Dies hat mit der gleichen Historie wie in Österreich zu tun. Denn in Deutschland und Österreich, übrigens auch in Ungarn, wurden die Tuberkulosekranken strengstens isoliert – und mit ihnen auch die Ärzte. In den anderen Ländern fand die Wiedereingliederung der Tuberkulosekliniken viel früher statt bzw. waren die pneumologischen Abteilungen von vornherein nie komplett von der Universität getrennt. Wer uns hier beispielsweise weit voraus ist, sind die Holländer, Belgier und Dänen und natürlich die Engländer. Dort gibt es eine exzellente pneumologische Versorgung und hochrangige Forschung an den Universitäten mit einer Vielzahl an sehr guten wissenschaftlichen Veröffentlichungen.

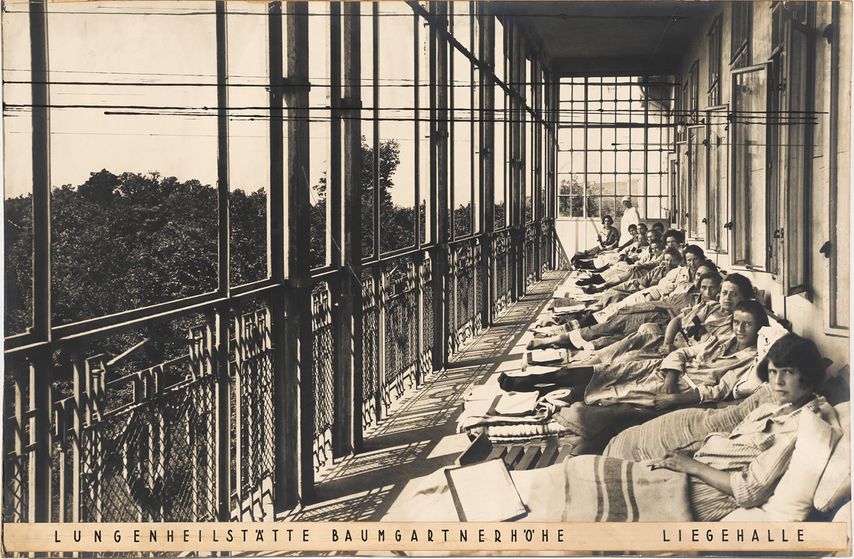

Abb. 2: Liegehalle der Lungenheilstätte Baumgartner Höhe, Wien, um 1926

Das heißt, diese Struktur hat in erster Linie Einfluss auf die Forschungsleistung?

H. Olschewski: An der Forschungsleistung kann man jedenfalls das Problem ganz gut erkennen. Wenn ein Land oder ein Fach keine gute Forschungsleistung erbringt, weiß man, dass es da es ein Problem gibt.

Prof. Nikolaus Konietzko aus Essen veröffentlichtein den 1980er-Jahren in der Zeitschrift Pneumologieeine Statistik, in der berechnet wurde, wie viele Impactpunkte im Bereich Pneumologie ein Land im Vergleich zu seinem Bruttosozialprodukt jährlich generiert. Bei dieser Betrachtung landete Deutschland – zusammen mit der Türkei – auf dem letzten Platz. Danach hat sich die akademische Pneumologie in Deutschland allerdings sehr schön entwickelt. Seit 1986 habe ich selbst daran mitgewirkt und erlebt, wie wir z.B. im Bereich der pulmonalen Hypertonie weltweit sichtbar geworden sind und im neuen Jahrtausend sogar international eine führende Rolle einnehmen konnten. Aber das ist ein vergleichsweise kleines Feld – in den Bereichen COPD und Asthma hatten Deutschland und Österreich eigentlich nie relevante eigene Daten. Die großen Studien kamen bis vor kurzer Zeit überwiegend aus England, den USA, Neuseeland und aus allen möglichen anderen Ländern. Die Urheberschaft von Studien, die wirklich große Relevanz haben, ist erst in den letzten Jahren zunehmend bei den Deutschen und Österreichern zu finden. Natürlich ist Österreich ein kleines Land, deswegen ist es nicht so einfach, hier international sichtbar zu werden. Es gibt jedoch durchaus Bereiche, wo das gelungen ist. Aber auch die sind nur zum Teil an den universitären Standorten angesiedelt, was offenbar niemanden verwundert.

Wie ist es denn derzeit um die pneumologische Academia in Österreich bestellt?

H. Olschewski: Die an der Medizinischen Universität Wien angesiedelte pneumologische Abteilung wurde bei ihrer Gründung 1992 gut ausgestattet, ist aber im neuen Jahrtausend mehr oder weniger zerfallen, sodass zwischenzeitlich sogar die pneumologische Weiterbildung gefährdet war. Die Suche nach einem Nachfolger für den ersten Lehrstuhlinhaber hat dann sehr lange gedauert. Der jetzige Leiter, Univ.-Prof. Dr. Marco Idzko, leistet seit seinem Amtsantritt kontinuierlich Aufbauarbeit. Die zweite akademische Abteilung für Pneumologie wurde von mir 2005 in Graz aufgebaut, hat sich zunächst gut entwickelt und wurde zuletzt durch die genannten Schließungen stark geschwächt, aber sie lebt weiter und ist wissenschaftlich stärker als je zuvor! In Salzburg wurde mit Univ.-Prof. Dr. Michael Studnicka 2008 die pneumologische Academia gestartet. Aus dieser Abteilung ging Univ.-Prof. Dr. Bernd Lamprecht hervor, der eine große Abteilung in Linz übernommen hat und jetzt dabei ist, diese vollständig in die Academia zu überführen. In Innsbruck akademisiert Univ.-Prof. Dr. Judith Löffler-Ragg gerade den Standort Natters, aber das ist leider keine selbstständige pneumologische Abteilung der Kernuniversität.

Die Akademisierung ist ein langer Prozess, der viele Jahre dauern kann, weil ja die akademischen Mitarbeiter erst aufgebaut und immer wieder neu generiert werden müssen. Alles in allem geht die Entwicklung nun in eine gute Richtung und ich hoffe, dass die akademische Landschaft in der Pneumologie in ein paar Jahren ganz anders aussehen wird.

Sie haben eingangs erwähnt, dass bei uns nichtuniversitäre Häuser akademische Medizin betreiben. Haben Sie ein konkretes Beispiel im Kopf?

H. Olschewski: Das beste Beispiel ist die LEAD-Studie, die maßgeblich von Univ.-Prof. Dr. Otto Burghuber und Univ.-Prof. Dr. Sylvia Hartl aufgebaut wurde. Die beiden waren aber zu keinem Zeitpunkt mit einem universitären Haus verbunden. Auch jetzt liegt die Leitung bei hochqualifizierten Mitarbeitern aus nichtakademischen Häusern. Die LEAD-Studie trägt international kompetitiv zu unserem Wissen über die Lungengesundheit bei. Eigentlich eine Aufgabe für die Academia! Wie schon gesagt, nimmt das aber niemand mit Verwunderung zur Kenntnis, sondern das ist wie selbstverständlich. Im Rahmen der Studie sind tatsächlich einige sehr gute pneumologische Wissenschaftler herangewachsen. Andere etablierte pneumologische Wissenschaftler, wie Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Pohl, Priv.-Doz. Dr. Arschang Valipour oder Priv.-Doz. Dr. Georg-Christian Funk haben aus eigener Initiative bemerkenswert effektive außeruniversitäre Forschungsstrukturen aufgebaut.

Es ist also viel Potenzial da. Ich sehe die Zukunft nicht pessimistisch. Ich sehe aber auch, dass man einen langen Atem braucht und dass letztlich doch die Universität der Platz ist, an dem immer wieder die neuen Ideen geboren werden, weil diese von der Neugier der Studenten getrieben werden.

Vielen Dank für das Gespräch!

Das könnte Sie auch interessieren:

Mukoviszidose – eine Erkrankung mit Prädisposition für Pilzinfektionen

Pilzinfektionen stellen eine zunehmende Herausforderung in der Behandlung von Menschen mit Mukoviszidose (zystische Fibrose) dar. Spezifische diagnostische Schritte und therapeutische ...

Sarkoidose – Update 2025

Die Sarkoidose ist eine komplexe Multiorganerkrankung mit teils unzureichender wissenschaftlicher Evidenz. Der interdisziplinäre Austausch ist angesichts der vielen möglichen ...