Manchmal kommt es doch auf die Länge an

Autor:

Dr. Matthäus Ploder

Abteilung für Lungenkrankheiten

Klinikum Wels-Grieskirchen

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Telomeropathien sind seltene genetische Erkrankungen, die durch eine Verkürzung der Telomere zu gestörten „Reperaturmechanismen“ im Körper führen können. Dadurch kann eine ganze Reihe an Organsystemen beeinträchtigt werden, bei einer Manifestation im Erwachsenenalter kommt es vor allem zu Anämien oder auch Lungenfibrosen. Im Folgenden möchte ich Ihnen den Fall einer jungen Frau schildern, die mit Verdacht auf eine interstitielle Lungenerkrankung an unsere Abteilung verwiesen worden war.

Keypoints

-

Genetische Ursachen, insbesondere Telomeropathien, sind seltene Auslöser interstitieller Lungenerkrankungen.

-

Insbesondere bei Patient:innen mit frühem Krankheitsbeginn und/oder familiärer Belastung sollte daran gedacht werden.

-

Die Therapie gestaltet sich derzeit aufgrund der eingeschränkten Studienlage schwierig, manchmal kommt nur eine Lungentransplantation als Ultima Ratio infrage.

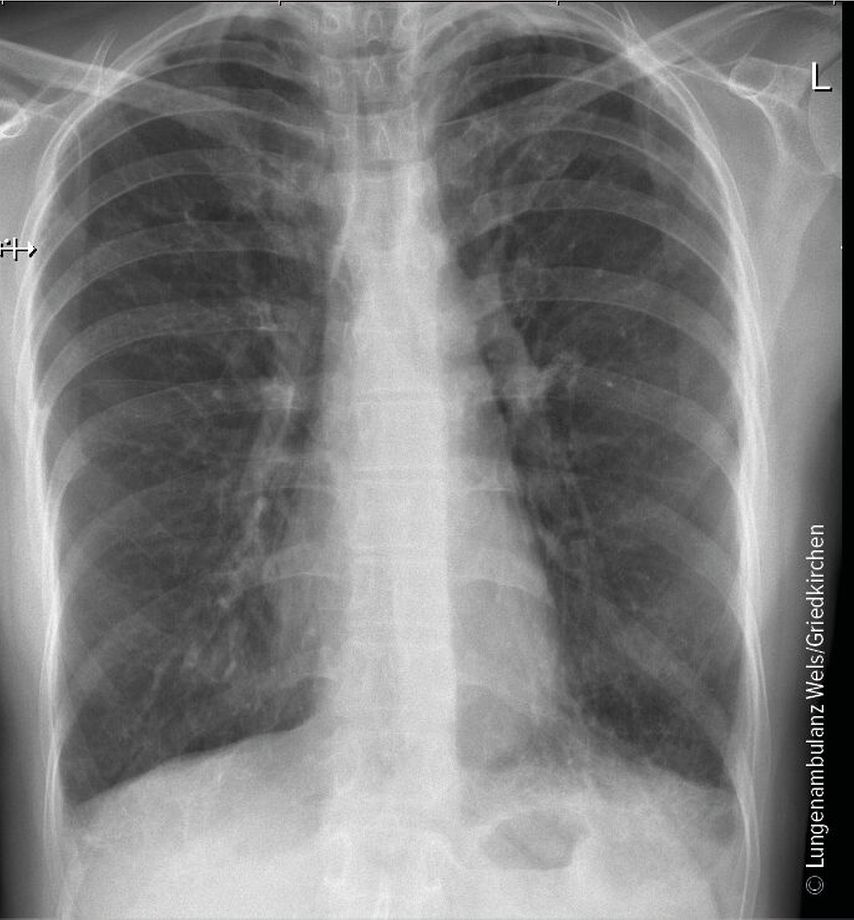

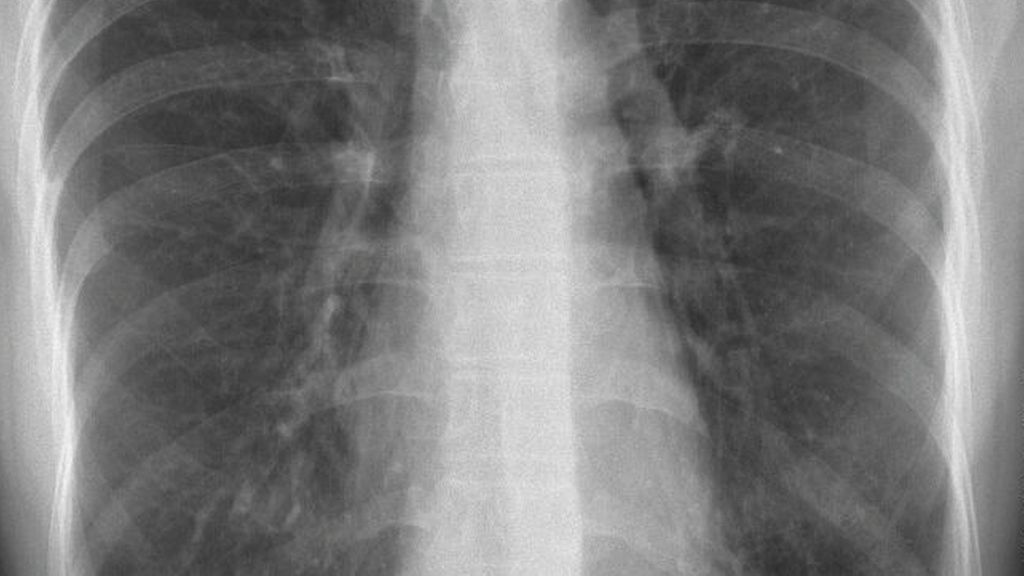

Im September 2022 wurde eine Patientin von der Hämatoonkologie eines Universitätsspitals zur weiteren Abklärung an unsere Lungenabteilung eingewiesen, bei Verdacht auf eine interstitielle Lungenerkrankung. Die Patientin war bereits im Jahr 2020 wegen eines ähnlichen Verdachtes abgeklärt worden, laborchemische Untersuchungen, histologische Befunde waren wenig ergiebig. So konnte damals keine eindeutige Diagnose gestellt werden, und es wurde vermutet, dass die Veränderungen in der Computertomografie des Thorax auf eine abgelaufene Covid-19-Infektion zurückzuführen waren. In der Zwischenzeit hatten sich die Beschwerden im Sinne einer Belastungsdyspnoe jedoch deutlich verschlechtert. Die Patientin gab an, kaum noch ein Stockwerk Stiegen steigen zu können, ohne außer Atem zu sein. Bereits im Vorfeld war die Bildgebung aktualisiert worden, und auch hier zeigten sich progrediente Retikulationen, Tranktionsbronchiektasien und nun neu zumindest fragliche Honigwaben basal beidseits (Abb. 1).

An der Hämatoonkologie wurde die Patientin aufgrund einer aplastischen Anämie mit Bizytopenie betreut. Eine Therapiesei laut Auskunft der betreuenden Ärztin jedoch nie notwendig gewesen. Auch Erythrozytenkonzentrate habe die Patientin noch nie benötigt. An Vordiagnosen bestanden ein Lungenemphysem, eine Depression sowie rezidiverende Pneumonien.

Anamnese

Anamnestisch war zu erheben, dass die Tante der Patientin ähnliche Beschwerden hatte und auch daran gestorben war. Welche Erkrankung sie genau hatte, konnte nicht festgestellt werden, auch die restliche Blutsverwandtschaft der Patientin war bereits gestorben, es konnte nicht mehr erhoben werden,woran. Die gezielte Anamnese hinsichtlich interstitieller Lungenerkrankungen (ILD) ergab keine weiteren Anhaltspunkte. Auch in der Berufsanamnese fand sich keine Staubexposition. Rheumtalogische Erkrankungen bestanden zum Zeitpunkt der Anamneseerhebung nicht, und die Patientin zeigte diesbezüglich auch keine typischen Symptome. Lediglich der Raucherstatus war positiv, bei gelegentlichem Shisha-Konsum konnte dieser jedoch kaum quantifiziert werden.

Diagnostik

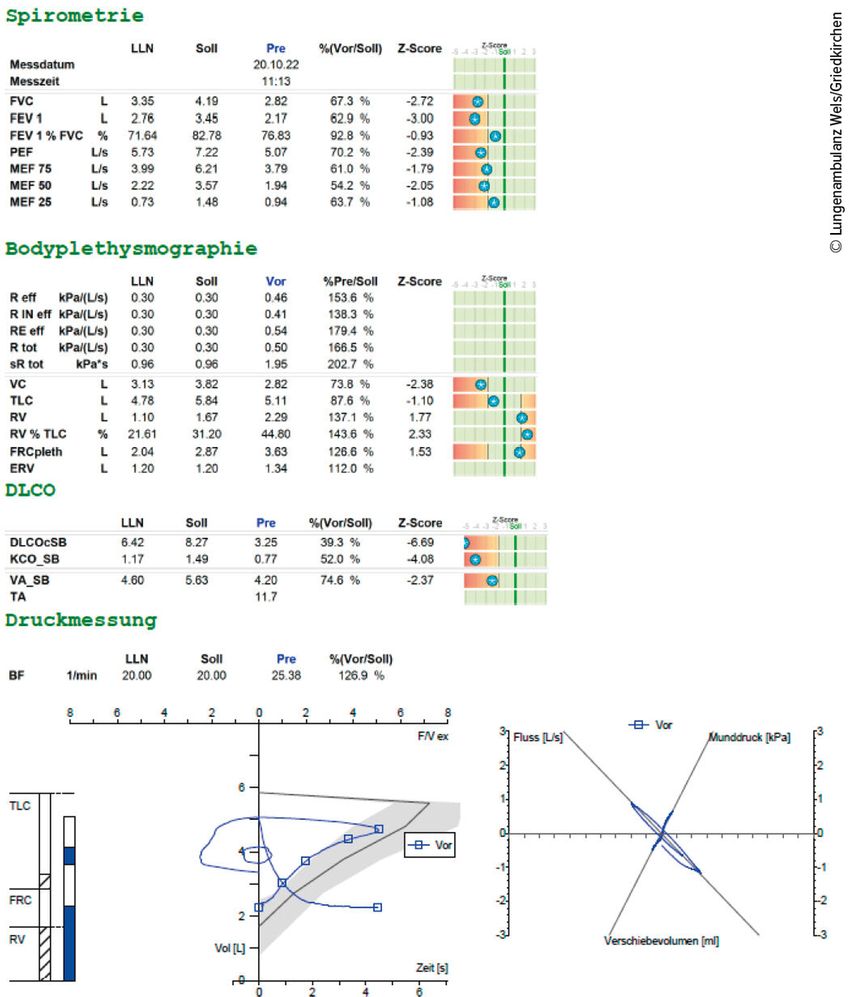

Die Lungenfunktion zeigte keine restriktive Lungenerkrankung, bei einer DLCO von 29% jedoch eine hochgradige Diffusionsstörung (Abb.2). Im 6-Minuten-Gehtest erreichte die Patientin eine Gehstrecke von 416m bei einem doch signifikanten Abfall des pO2 von 76,1 auf 66,3mmHg. Laborchemisch wurden Rheumabluttests veranlasst, wobei sich keine Hinweise auf Kollagenosen oder Vaskulitiden ergaben. Auch der Harnbefund war unauffällig, die Retentionsparameter waren normwertig. Der Alpha-1-Serumspiegel war wiederholt normal. Mittels eines Schweißtests konnte eine zystische Fibrose ausgeschlossen werden.

Bei fehlenden wegweisenden Befunden wurde die Indikation zur invasiven Abklärung gestellt und eine Bronchoskopie inklusive BAL und Probengewinnung durchgeführt. Die Zellreihen in der BAL waren unauffällig, somit ergab sich bei fehlender Lymphozytose kein Hinweis auf eine Sarkoidose oder eine exogene allergische Alveolitits. In den Kulturen war lediglich Haemophilus influenzae nachweisbar, auch zeigte sich kein Wachstum in den Löwensteinkulturen, womit auch eine Tuberkulose oder eine Infektion mit nichttuberkulösesn Mykobakterien (NTM) ausgeschlossen war. Die Histologie förderte ebenso keine Pathologien zu Tage.

Somit war die Diagnose bei der jungen Patientin mit doch deutlichen Symptomen noch immer unklar. Im Zuge des nächsten Ambulanzkontaktes zur Besprechung der Histologie fiel dem Ambulanzarzt der externe Befund deutlich verkürzter Telomere auf, welcher bereits durch die Hämatoonkologie im Jahr 2017 veranlasst worden war. Es wurde telefonisch Kontakt mit den Kolleg:innen des Zentrums für Telomeropathien in Aachen aufgenommen. Hier stellte sich heraus, dass der Kollege, der damals die Diagnose stellte, sich wegen des eindrücklichen Befundes noch sehr genau an die Patientin erinnern konnte. Sein Kommentar war: „Sie sind von der Pulmologie, haben Sie gesagt – hat die Patientin nun ihre Lungenfibrose?“ Laut den Kolleg:innen aus Aachen war aufgrund der Kürze der Telomere anzunehmen, dass sich bei der Patientin bereits im jungen Altereine Lungenfibrose entwickeln würde, und daher wurde auch keine weitere Diagnostik für notwendig gehalten. Nach diesem Telefonat konnte daher die Diagnose einer unklassifizierbaren ILD aufgrund einer Telomeropathie gestellt werden.

Therapie

Die therapeutischen Optionen in diesem Fall sind leider endend wollend. Es wurde eine Steroidtherapie mit Danazol begonnen, da diese in einigen Studien die Telomerlänge erhöhen konnte. Begonnen wurde mit einer Dosierung von 200mg, geplant gewesenwäre eine Steigerung auf 400mg täglich. Soweit kam es jedoch nie, da die Patientin bereits zwölf Tage nach Beginn der Therapie notfallmäßig an unsere zentrale Notaufnahme transferiert wurde, mit neurologischen Beschwerden im Sinne eines Krampfanfalles. Zeitweise sei die Patientin auch desorientiert gewesen. In einer MR des Cerebrums zeigte sich eine Sinusvenenthrombose. An der Neurologie wurde zudem ein Thrombophilie-Screening veranlasst,die Antiphospholipid-Antikörper waren positiv. Die Androgentherapie musste daher nach lediglich zwölf Tagen wieder abgesetzt werden. Das Antiphosholipid-Antikörper-Syndrom der Patientin steht nicht in Zusammenhang mit der Telomeropathie, sondern stellt eine zweite genetische Erkrankung dar. Naturgemäß wurde zu diesem Zeitpunkt erneut an einen Lupus erythematodes gedacht und wieder eine Bestimmung der entsprechenden Antikörper veranlasst. Diese waren abermals unauffällig.

In kleineren Fallstudien konnte gezeigt werden, dass der Einsatz von Antifibrotika einen zumindest bremsenden Einfluss auf die Fibrose der Lunge haben könnte, weshalb von uns im Anschlusseine entsprechende Therapie eingeleitet wurde. Unter Nintedanib entwickelte die Patientin jedoch schwere Durchfälle, welche auch unter Peristaltikhemmern und nach Dosisreduktion nicht in den Griff zu bekommen waren. Eswurde daher auf Pirfenidon gewechselt, kurz darauf kam es jedoch zu massiver Übelkeit, auch diese war durch antiemetische Therapie nur eingeschränkt beeinflussbar.Die Therapie musste daher bereits nach kurzer Dauer wieder beendet werden. Aufgrund der fehlenden Therapieoptionen und des weiterhin unerfreulichen Verlaufs befindet sich die Patientin derzeit in Evaluierung hinsichtlich einer Lungentransplantation an der Thoraxchirurgie des AKH Wien.

Verlauf

Nebenbefundlich berichtete die Patientin immer wieder über Schulterschmerzen beidseits. Im Zuge einer orthopädischen Evaluierung zeigten sich Humeruskopfnekrosen beidseits. In weiterer Folge mussten daher Schulterprothesen beidseits eingesetzt werden. Auch berichtete die Patientin zuletzt über Amenorrhö, laut den Kolleg:innen von der Frauenheilkunde kann nicht genau eruiert werden, ob dies auf die zurückliegende Danazoltherapie zurückzuführen ist. Da diese jedoch nur sehr kurz gegeben wurde, kommt für die Gynäkolog:innen auch ein frühe Menopause aufgrund der Telomeropathie infrage.

Resümee

In diesem speziellen Fall zeigen sich die eingeschränkten therapeutischen Möglichkeiten bei Patient:innen mit einer genetisch bedingten ILD. Bedauerlicherweise musste die Erstlinientherapie aufgrund einer zweiten genetischen Erkrankung abgebrochen werden. In Österreich gibt es laut Wissen des Autors kein eigenes Zentrum für Patient:innen mit Telomererkrankungen, gerade aufgrund der Seltenheit sollten diese jedoch in einem Zentrum versorgt werden.

Literatur:

● Calado RT, Young NS: Telomere diseases. N Engl J Med 2009; 361(24): 2353-65 ● Courtwright AM, El-Chemaly S: Telomeres in interstitial lung disease: the short and the long of it. Ann Am Thorac Soc 2019; 16(2): 175-81 ● Newton CA et al.: Telomere-related lung fibrosis is diagnostically heterogeneous but uniformly progressive. Eur Respir J 2016; 48(6): 1710-20 ● Revy P et al.: Genetics of human telomere biology disorders. Nat Rev Genet 2023; 24(2): 86-108 ● Carvalho VS et al.: Recent advances in understanding telomere diseases. Fac Rev 2022; 11: 31● Roka K et al.: Telomere biology: from disorders to hematological diseases. Front Oncol 2023; 13: 1167848 ● Swaminathan AC et al.: Lung transplant outcomes in patients with pulmonary fibrosis with telomere-related gene variants. Chest 2019; 156(3): 477-85 ● Snetselaar R et al.: Telomere length in interstitial lung diseases. Chest 2015; 148(4): 1011-8● Townsley DM et al.: Danazol treatment for telomere diseases. N Engl J Med 2016; 374(20): 1922-31 ● Vieri M et al.: Treatment of telomeropathies. Best Pract Res Clin Haematol 2021; 34(2): 101282

Das könnte Sie auch interessieren:

Das Pollenjahr 2025

Die Pollen fliegen wieder – und Allergiker:innen spüren das zurzeit massiv. Wertvolle Informationen zu Pollenflug, Pollenallergien und auch dem Einfluss von Luftschadstoffen auf ...

Gewebeschädigung: Proteasen bahnen der Allergie den Weg

Warum entwickeln manche Menschen Allergien und andere nicht? Viele Aspekte dieser Frage sind nach wie vor ungeklärt. Auf der klinischen Seite zeigt sich zunehmend, dass die Behandlung ...