Allergenbelastung im Kindergarten und in der Schule

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Hausstaubmilben und Haustiere sind die beiden wichtigsten Allergenquellen in Innenräumen und regelmäßige Ursache für Asthma sowie allergische Rhinokonjunktivitis bei Kindern und Erwachsenen. Eine relevante Belastung durch diese Allergene ist aber keineswegs auf den Wohnbereich beschränkt, sondern kann auch in öffentlichen Gebäuden, am Arbeitsplatz oder in Schulen und Kindergärten bestehen.

Keypoints

-

Kinder sind in Schule und Kindergarten regelmäßig Katzen- und Hundeallergenen ausgesetzt, Hausstaubmilbenallergene spielen eine untergeordnete Rolle.

-

Die gemessenen Allergenkonzentrationen sind meist gering bis moderat, aber vermutlich ausreichend, um das Sensibilisierungsrisiko bei Kindern mit atopischem Hintergrund zu erhöhen.

-

Die Etablierung verlässlicher Grenzwerte hinsichtlich Sensibilisierungsrisiko und Auslösung akuter klinischer Symptome ist schwierig.

-

Die langfristige Exposition gegenüber subklinischen Allergendosen kann bei allergischen/asthmatischen Kindern trotz Fehlens akuter Symptome zu einer chronischen Inflammation und gesteigerten bronchialen Hyperreagibilität führen.

Relevante Allergenquellen in Schule und Kindergarten

Im Gegensatz zum häuslichen Wohnbereich spielen Hausstaubmilbenallergene in Schulen und Kindergärten eine vergleichsweise geringe Rolle, ganz einfach weil ausreichendes Nahrungsangebot (Hautschuppen!) in Kombination mit adäquater Luftfeuchtigkeit selten gegeben ist. Eine umso größere Rolle spielen jedoch die Allergene von Haustieren, insbesondere von Katze und Hund. Auch Pferde- und Mäuseallergene wurden wiederholt in Schulen und Kindergärten nachgewiesen. Letztere stellen vor allem in den USA lokal ein erhebliches Problem dar,1 wurden aber wiederholt auch in europäischen Studien in moderaten Mengen nachgewiesen.2 Schaben und Vorratsmilben spielen bei uns keine Rolle. Schimmelpilze wurden bisher wenig untersucht.

Wie hoch ist die Allergenbelastung im Vergleich zu Wohnungen?

Gute Daten zur Allergenbelastung in Schulen und Kindergärten gibt es vor allem zu den Hauptallergenen von Katze (Fel d 1), Hund (Can f 1) und Hausstaubmilbe (Der p1/Der f 1). Studien dazu wurden weltweit durchgeführt, mit Schwerpunkt in den USA und in Skandinavien.

Demnach sind Katzen- und Hundeallergene sehr konsistent in 75–100% aller Staubproben aus Kindergärten und Schulklassen nachweisbar. Im Vergleich zu Haushalten mit einer Katze oder einem Hund ist die Allergenexposition im Kindergarten und in der Schule zwar im Durchschnitt 10- bis 50-malgeringer, aber trotzdem deutlich höher (biszu 10-mal) als in Haushalten ohne Haustier. Bisweilen weisen Staubproben aus Schulen und Kindergärten sogar höhere Werte auf als Staubproben aus Tierhaushalten.1–3 In einer rezenten deutschen Studie war dies sogar bei 54% der Staubproben für Fel d 1 (Katze) und bei 37% für Can f 1 (Hund) der Fall.2

Für Kinder aus tierfreien Familien sind Schule und Kindergarten daher Orte mit relevanter Allergenexposition und möglicherweise häufig verantwortlich für die Entwicklung einer Tierhaarallergie trotz Fehlens direkter Tierkontakte. Dies dürfte insbesondere für die Katze gelten, wo Sensibilisierungen bei uns auch bei Nicht-Tierbesitzern sehr häufig sind. Eine genuine Hundeallergie scheint hingegen viel enger mit eigenem Hundebesitz assoziiert zu sein.4

Die Belastung durch Hausstaubmilbenallergene ist in Schulen den meisten Studien zufolge gering, jedenfalls immer deutlich geringer als die Allergenbelastung zu Hause.1 Abweichend davon berichten rezente Studien aus Deutschland über wesentlich höhere Allergenkonzentrationen, die teilweise sogar über denen in Wohnungen liegen.2,5 Die dabei für die Allergenmessung verwendeten Immunassays sind jedoch nur bedingt spezifisch für Hausstaubmilben, sodass die tatsächliche Menge an Hausstaubmilbenallergenen in diesen Studien unklar bleibt.

In Kindergärten ist die Hausstaubmilbenbelastung im Vergleich zu Schulklassen wegen des Vorhandenseins von Pölstern, Decken und Kuschelecken tendenziell höher. Ein wichtiges Allergenreservoir sind hier auch Stofftiere, die teilweise sehr hohe Allergenkonzentrationen aufweisen.6

Allergenmessung im Staub oder in der Luft?

Die Allergenmessung in Staubproben von Böden, Teppichen oder anderen Oberflächen ist methodisch einfacher als die Messung von Allergenen in der Atemluft und wurde früh für die Definition kritischer Grenzwerte herangezogen. Die Korrelation zwischen dem Allergengehalt im Staub und dem in der Luft ist jedoch oft gering, weil die Allergenkonzentrationen in der Luft im Wechselspiel zwischen temporärer Aufwirbelung und anschließendem Absinken der Staubpartikel stark schwanken. Serielle Mehrfachmessungen von Fel d 1 in der Atemluft in Wohnungen von Katzenbesitzern und-Nichtbesitzern ergaben Schwankungen um den Faktor 100.7 Die Fel-d-1-Konzentrationen in der Luft konnten demnach auch in Wohnungen mit „unbedenklichen“ Fel-d-1-Mengen im Hausstaub (<1µg/g) kritische Werte erreichen. Die im Staub vorhandenen Allergenkonzentrationen haben deshalb nur begrenzten Vorhersagewert.

Wichtig für hohe Allergenkonzentrationen in der Luft sind menschliche Aktivitäten, die zur transienten Aufwirbelung der Allergendepots im abgelagerten Staub führen. Hierbei verhalten sich Hausstaubmilbenallergene und Tierhaarallergene unterschiedlich: Die Hausstaubmilben-Hauptallergene Der p1 und Der p2 sind mehrheitlich an große Staubpartikel >20µm gebunden, die nach Aufwirbelung innerhalb von 15 Minuten wieder zu Boden sinken. Im Gegensatz dazu ist das Katzenallergen Fel d1 stärker an Kleinstpartikel <2,5µm gebunden, die langsamer absinken und länger in der Luft bleiben.8 Die Bedeutung von physischer Aktivität und Aufwirbelung unterstreichen auch Studien mit kleinen mobilen Luftsammelgeräten („personal samplers”), wo die individuelle Belastung durch Hausstaubmilbenallergene speziell während diverser Aktivitätsphasen hoch ist, in Ruhephasen (z.B. Tiefschlaf, Arbeit im Büro) aber gering.9

Wie kommen die Allergene in Schule und Kindergarten?

Der Transfer von Tierhaarallergenen in die Schule und den Kindergarten erfolgt primär über die kontaminierte Kleidung von Tierbesitzern. Mehrere Untersuchungen konnten belegen, dass die in Schulklassen oder Kindergärten messbare Menge an Katzen-, Hunde- und Pferdeallergenen umso höher ist, je mehr Kinder zu Hause eine Katze oder einen Hund haben bzw. regelmäßig Kontakte zu Pferden haben.3,12 In schwedischen Studien hatten Schulklassen mit >25% Katzenbesitzern eine 5-fach höhere Fel-d-1-Konzentration in der Atemluft als Klassen mit <10% Katzenbesitzern.3 Für die klinische Relevanz solcher Unterschiede spricht die Beobachtung, dass Schüler ohne eigene Katze umso öfter eine Katzensensibilisierung aufwiesen, je mehr ihrer Mitschüler eine Katze hatten.13

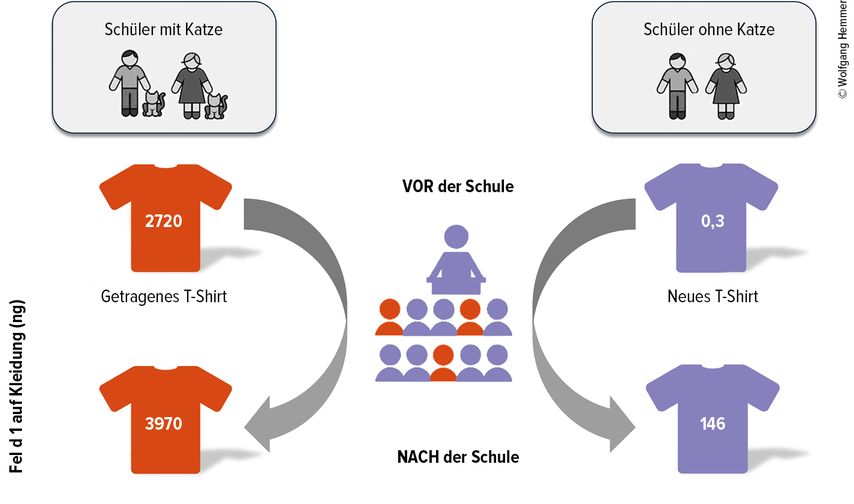

Dass katzenbesitzende Schüler über ihre kontaminierte Kleidung innerhalb weniger Stunden signifikante Allergenmengen auf ihre Mitschüler übertragen können, welche ihrerseits diese Allergene in die eigene Wohnung verschleppen, wurde auch experimentell nachgewiesen (Abb.1).3 Je höher der Anteil der Katzenbesitzer in der Klasse, desto höher steigt langfristig der Fel-d-1-Gehalt in den Matratzen der Mitschüler.

Abb. 1: Übertragung von Katzen-Allergenen durch kontaminierte Kleidung von Schülern mit Katze (rot) auf die frische Kleidung von Mitschülern ohne Katze (modifiziert nach Almqvist et al. 1999)3

Das Prinzip der Allergenverschleppung über kontaminierte Kleidung gilt grundsätzlich auch für andere Bereiche, wie öffentliche Gebäude, Krankenhäuser, Kinos, Restaurants sowie öffentlich Verkehrsmittel und auch den eigenen PKW. Auch für Büros wurde kürzlich gezeigt, dass die Belastung durch Katzen- und Hundeallergene in der Regel zwar sehr gering ist, aber mit wachsendem Anteil an Tierhaltern unter den Mitarbeitern signifikant ansteigt.14 Großraumbüros zeigen daher regelmäßig erhöhte Werte, weil die Wahrscheinlichkeit für Tierhalter unter den Kollegen mit der Größe der Belegschaft ansteigt.

Gibt es brauchbare kritische Grenzwerte?

Obwohl mittlerweile zahlreiche Studien vorliegen, machen die begrenzte Korrelation zwischen Allergenmengen im Staub und in der Luft, tageszeitliche und jahreszeitliche Schwankungen, patientenspezifische Unterschiede und letztlich der Mangel an experimentellen Provokationsdaten die Etablierung von verlässlichen Grenzwerten schwierig. Unterscheiden muss man überdies zwischen Grenzwerten für Sensibilisierungsrisiko und solchen für akute allergische Symptome.

Aktuelle Empfehlungen auf Basis epidemiologischer Querschnittsuntersuchungen betrachten Allergenkonzentrationen >1µg/g Fel d 1/Can f 1 bzw. >2µg/g Der p1 im Hausstaub als kritisch für ein erhöhtes Sensibilisierungsrisiko und solche >8µg/g als kritisch für die Auslösung akuter inhalativer Symptome.15–17 Neuere multizentrische Studien in großen Patientenkollektiven konnten diese Grenzwerte zumindest für das Katzen-Hauptallergen Fel d 1 nicht bestätigen.18 Die Odds Ratio (OR) für respiratorische Symptome war demnach selbst zwischen der Gruppe mit den höchsten und der mit den niedrigsten Fel-d-1-Werten nicht unterschiedlich. Die Autoren halten deshalb den Allergengehalt im Staub für einen mäßig geeigneten Surrogatmarker für die tatsächliche individuelle Allergenexposition. In Deutschland wird rezent versucht,neue Referenzwerte auf der Basis von Atemluftmessungen zu generieren, wobei durch kontinuierliche Probensammlung über längere Zeiträume temporäre Schwankungen der in der Luft befindlichen Allergenmengen ausgeglichen werden sollen.2

Wenige Daten zur klinischen Relevanz

Welche klinische Relevanz die in Schulenund Kindergärten gefundenen Allergenmengen letztlich haben, ist wenig untersucht und grundsätzlich schwer zu beurteilen, weil auch andere gleichzeitig wirksame Parameter, wie andere Allergien, Infekte, Irritanzien, Anstrengung und psychische Faktoren, eine Rolle spielen.

Verlässliche Daten, ab welchen Luft-Allergenkonzentrationen akute Symptome auftreten, existieren kaum. Die Fel-d-1-Werte in der Atemluft von Schulen und Kindergärten liegen fast immer unter 5ng/m3.19 Im Vergleich dazu liegen die Fel-d-1-Werte in Katzen-Provokationskammern, wo die meisten Katzenallergiker symptomatisch reagieren, um den Faktor 100–1000 höher.7 Obwohl hochgradig empfindliche Patienten auch schon bei Fel-d-1-Konzentrationen <100ng/m3 reagieren können, dürften die in Schulen und Kindergärten üblicherweise vorgefundenen Allergenmengen selten ausreichen, um akute Symptome auszulösen.

Dennoch kann auch die Exposition gegenüber moderaten Allergenmengen bei entsprechend langer Expositionsdauer klinisch bedeutsam sein. Mehrere Studien haben den Effekt einer chronischen „Low-dose“-Allergenexposition, wie sie im Zuge des Schul- oder Kindergartenbesuchs bestehen kann, prospektiv untersucht und dabei eine Zunahme der bronchialen Hyperreagibilität beobachtet, ohne dass dabei serologische Marker wie ECP und Eosinophile notwendigerweise ansteigen.20 Im experimentellen Setting löste die wiederholte Provokation mit niedrigen Fel-d-1-Mengen bei Asthmatikern zwar niemals einen akuten Asthmaanfall aus, führte aber im Vergleich zu einer Kontrollgruppe mittelfristig zu einem signifikanten Abfall im PD20-Methacholin und zu einem signifikanten ECP-Anstieg in Serum und broncho-alveolärer Lavage (BAL).21 Auch eine skandinavische Real-Life-Studie bei 6- bis 12-jährigen Schulkindern mit Asthma konnte ähnliche Effekte sehen: Katzenallergische Kinder, die eine Schulklasse mit vielen Katzenbesitzern besuchten, zeigten nach drei Wochen Schulbesuch signifikant mehr Asthmatage, verminderten PEF (maximaler exspiratorischer Spitzenfluss) und höheren Medikamentenverbrauch als vergleichbare Kinder in Schulklassen mit nur wenigen Tierbesitzern.22

Literatur:

1 Permaul P et al.: Pediatr Allergy Immunol 2012; 23: 543-9 2 Sander I et al.: Allergy 2018; 73: 1263-75 3 Almqvist C et al.: J Allergy Clin Immunol 1999; 103: 1012-7 4 Hemmer W et al.: Allergy 2021; 76: 3687-96 5 Sander I et al.: PLoS One 2012; 7(12): e52981 6 Wu FF et al.: J Asthma 2014; 51: 75-8 7 Bollinger ME et al.: J Allergy Clin Immunol 1996; 97: 907-14 8 de Blay F et al.: J Allergy Clin Immunol 1991; 88: 919-26 9 Tovey ER et al.: PLoS ONE 2013; 8: e69900 10 Sheehan WJ et al.: J Allergy Clin Immunol Pract 2018; 6: 1825-32 11 Maciag MC et al.: J Allergy Clin Immunol Pract 2021; 9: 3735-43 12 Merritt AS et al.: ISRN Allergy 2012; 2011: 574258 13 Ritz BR et al.: Allergy 2002; 57: 357-61 14 Sander I et al.: Int Arch Occup Environ Health 2022; 95: 573-88 15 Kuehr J et al.: J Allergy Clin Immunol 1994; 94: 44-52 16 Custovic A, Chapman M: Allergy 1998; 53(48): 71-6 17 Ingram JM et al.: J Allergy Clin Immunol 1995; 96: 449-56 18 Chen CM et al.: PLoS One 2015; 10(6): e0127457 19 Fromme H et al.: J Occup Environ Hyg 2013; 10: 573-82 20 Ihre E et al.: Clin Exp Allergy 1993; 23: 298-305 21 de Blay F et al.: Int Arch Allergy Immunol 1999; 120: 158-65 22 Almqvist C et al.: Am J Respir Crit Care Med 2001; 163: 694-8

Das könnte Sie auch interessieren:

Das Pollenjahr 2025

Die Pollen fliegen wieder – und Allergiker:innen spüren das zurzeit massiv. Wertvolle Informationen zu Pollenflug, Pollenallergien und auch dem Einfluss von Luftschadstoffen auf ...

Gewebeschädigung: Proteasen bahnen der Allergie den Weg

Warum entwickeln manche Menschen Allergien und andere nicht? Viele Aspekte dieser Frage sind nach wie vor ungeklärt. Auf der klinischen Seite zeigt sich zunehmend, dass die Behandlung ...