Umfangreiches Programm lädt ein, über den Tellerrand zu schauen

Bericht:

Dr. Ine Schmale

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Die Jahrestagung der Deutschen, Österreichischen und Schweizerischen Gesellschaften für Hämatologie und Medizinische Onkologie ist der größte Kongress für das Fachgebiet im deutschsprachigen Raum. Mit rund 5000 Teilnehmer:innen aus Medizin, Pflege und Gesundheitspolitik, 737 wissenschaftlichen Beiträgen sowie 1300 Präsentationen im Rahmen von Vorträgen und Posterdiskussionen wurden umfangreiche Möglichkeiten zum Wissensaustausch und für den Blick über den Tellerrand geboten.

Gendern in der Onkologie führtzu verbesserter Therapie

Die Unterschiede zwischen biologischen Männern und Frauen haben einen Einfluss sowohl auf die Tumorbiologie als auch auf Wirksamkeit und Sicherheit von medikamentösen Therapien. Faktoren wie Hormone, Chromosomen, Körperzusammensetzung, Immunsystem und der Sozialisierung entsprechendes präventives Verhalten nehmen Einfluss auf die Entwicklung von Tumoren. Dies könnte die Ursache dafür sein, dass Tumoren in unterschiedlichen Ausprägungen bei Männern und Frauen beobachtet werden, wie beispielsweise die häufigere links- bzw. rechtsseitige Präsentation des Kolonkarzinoms bei männlichen und weiblichen Betroffenen, erklärte Anna Dorothea Wagner, M.D., von der Universität Lausanne.1

Sowohl beim Kolorektalkarzinom als auch beim Lungenkarzinom haben Männer und Frauen unterschiedliche Prognosen. Dies könnte möglicherweise an der Art der Medikamentendosierung liegen. Herausstechende Unterschiede in der Körperzusammensetzung von männlichen und weiblichen Erkrankten liegen in dem Anteil der Fettmasse. Da die Dosis für Antikrebstherapien oft über die Körperoberfläche berechnet wird, werden Männer möglicherweise häufig unter- und Frauen übertherapiert. Das bedeutet, dass Männer mit einer höheren Dosierung effektiver behandelt werden könnten und Frauen mit einer niedrigeren Dosierung weniger Nebenwirkungen erleiden müssten.2 Beispiele dafür sind Chemotherapien mit 5-FU, Doxorubicin, Epirubicin und Paclitaxel, zielgerichtete Therapien mit Regorafenib oder Imatinib sowie eine Immuntherapie mit Atezolizumab.

Einen weiteren Unterschied zwischen den Geschlechtern gibt es vielerorts auch bezüglich der Behandlung.3 Je nach Gesellschaft, häuslicher Organisation, Einrichtungen und Struktur der Rechtsprechung werden Männer, Frauen, Alte, Junge, schlechter oder besser ausgebildete Menschen, mit höherer oder niedrigerer sozialer Position wie auch Menschen unterschiedlicher Herkunft verschieden behandelt und haben dementsprechend eine unterschiedliche Prognose trotz derselben Erkrankung.

Nutzen und Risiken einer Antikrebstherapie sollten für Männer und Frauen in klinischen Studien separat evaluiert werden, resümierte Wagner. Dies sei bereits die erste Herausforderung für gendergerechtes Therapieren: Die klinischen Studien in der Onkologie seien nicht für die Analyse von zwei Geschlechtern gepowert. Subgruppenanalysen, die die Geschlechter einbeziehen, würden in der Regel nur für die primären Endpunkte durchgeführt, nicht aber für sekundäre Endpunkte, wie die Nebenwirkungen oder die Lebensqualität.

Wenn Unterschiede der Wirksamkeit und Sicherheit bei der Subgruppe von Männern und Frauen beobachtet würden, habe das meistens keinen Einfluss auf die Zulassung oder die Leitlinien, konstatierte Wagner. Zudem müssten relevante Parameter, wie der fettfreie Body-Mass-Index, in Strategien zur besseren Dosierung von Antikrebsmedikamenten einbezogen werden.

Früherkennung ist vorteilhaft für Prostatakarzinompatient:innen

Die Deutsche Uro-Onkologen e.V. (d-uo) organisiert und vertritt als Interessenverband die wissenschaftlichen, ökonomischen, sozialpolitischen und qualitätssichernden Maßnahmen der niedergelassenen Uroonkolog:innen in Deutschland. Dies geschieht u.a. über die Untersuchung wissenschaftlicher Fragestellungen, wie z.B. mit Vs., einer prospektiven Versorgungsforschungsstudie zu urologischen Tumorerkrankungen.

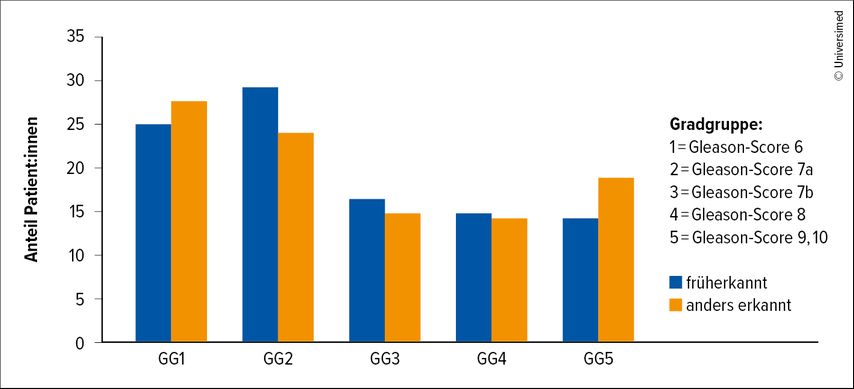

In der VERSUS-Studie wurden u.a. Daten zur Früherkennung erfasst.4 Bis August 2024 wurden insgesamt 25065 Patient:innen mit der Erstdiagnose eines urologischen Tumors dokumentiert, 16058 (64,1%) davon Patient:innen mit Prostatakarzinom. Im Median waren die Patient:innen bei Diagnosestellung 70,2 Jahre alt und bei 12% lag eine primäre Metastasierung vor. d-uo hat für alle Patient:innen mit Prostatakarzinom auch den Diagnoseanlass dokumentiert und konnte so feststellen, dass gut die Hälfte der Patient:innen (51%) bei der Früherkennung ihre Diagnose erhält. Im Vergleich zu anders erkannten Tumoren waren mit 61,9% vs. 52,8% mehr Patient:innen bei Früherkennung im Tumorstadium T1, 4,8% vs. 12,8% hatten bereits Metastasen. Im UICC-Stadium IV befanden sich 7,9% vs. 16,5% der Patient:innen. 82,5% vs. 66,4% der Diagnosen in der Früherkennung vs. andere Diagnosestellungen wiesen einen PSA-Wert <20ng/ml auf und ein höherer Gleason-Score wurde häufiger bei den Patient:innen beobachtet, deren Krebserkrankung anders erkannt wurde (Abb. 1).

Abb. 1: Häufigkeitsverteilung der Gleason-Score-Gruppen bei Früherkennung vs. anders erkannte Tumoren (modifiziert nach Klier J et al. 2024)5

Damit sei klar, dass die Früherkennung vorteilhaft sei, schlossen die Autor:innen und luden dazu ein, bei ProNAT mitzumachen, dem Nationalen Register Prostatakarzinom zur Erfassung und Verbesserung der sektorenübergreifenden Versorgungsqualität von d-uo.

Erste Daten des UroNAT charakterisieren Urothelkarzinome

Weil die Daten des Krebsregisters zu lückenhaft sind, kam bei d-uo die Idee auf, das erste Nationale Register (NAT) zu gründen. Der erste Patient wurde im Oktober 2021 eingeschlossen und bei einer ersten Auswertung im Mai 2023 waren die Daten von 371 Patient:innen verfügbar. Im August 2024 erfolgte die vierte Auswertung mit den Daten von 1242 Patient:innen. Beim DGHO-Kongress wurden nun die Daten für Urothelkarzinompatient:innen (UroNAT) präsentiert.5

Insgesamt konnten aus UroNAT Daten von 893 Patient:innen ausgewertet werden. Das mediane Alter betrug 72,7 Jahre und weniger als ein Viertel der Erkrankten war weiblich. Mit einem Anteil von 86% waren die meisten der Patient:innen über eine gesetzliche Krankenkasse versichert. Die Erkrankung traf Menschen unabhängig vom Bildungsgrad, ermittelt über den höchsten Schulabschluss, mit ähnlich häufigen Abschlüssen an Hauptschule, Realschule und Gymnasium.

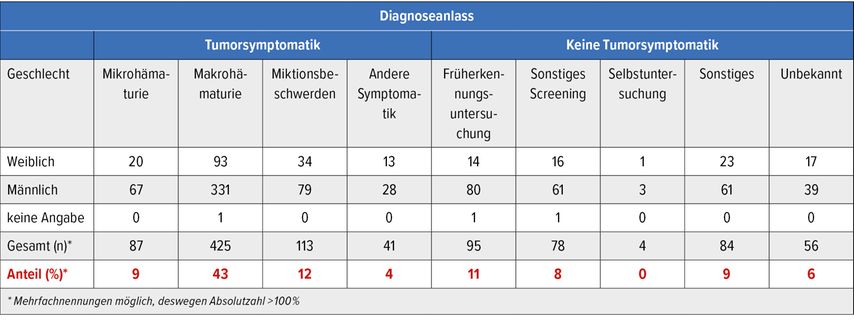

Der Body-Mass-Index (BMI) lag im Median bei 27,0kg/m2 mit einem Minimum von 15,8kg/m2 und einem Maximum von 63,6kg/m2. Als Diagnoseanlass wurden bei vorliegender Tumorsymptomatik insbesondere die Makrohämaturie (43%) und Miktionsbeschwerden (12%) genannt, ohne Tumorsymptomatik die Früherkennung (11%; Tab. 1).

An relevanten Begleiterkrankungen wurde am häufigsten Hypertonie (Männer: 22,4%; Frauen: 6,4%) berichtet, gefolgt von Diabetes (7,9%; 1,9%) und koronarer Herzkrankheit (KHK; 7,1%; 1,1%). Bei 17,7% (Männer) bzw. 5,4% (Frauen) der Patient:innen lagen keine Komorbiditäten vor. Eine Berufsexposition wurde nur für 8% der Patient:innen angegeben. Die Lokalisation des Primarius war vorrangig die Blase (96,2%). Bei 1,8% der Patient:innen war das Nierenbecken-Kelchsystem, bei 1,5% der Harnleiter und bei 0,4% die Harnröhre betroffen. An Therapien wurde für 76,5% der Patient:innen eine TUR-B (transurethrale Resektion der Harnblase) mit intravesikaler Instillation geplant, 15,1% sollten eine Operation, Strahlen- oder Systemtherapie erhalten.

CAR-T-Zellen beimrezidivierten Hodenkarzinom

Etwa 5–10% der Keimzelltumorpatient:innen und 30% der Patient:innen mit metastasiertem Hodenkarzinom erleiden ein Rezidiv.6 Nach Hochdosischemotherapie mit autologem Stammzellsupport erreichen etwa 17% der Patient:innen langfristige Remissionen. Die Rezidivtherapie mit dem GOP-Regime (Gemcitabin, Oxaliplatin, Paclitaxel) erzielt bei etwa der Hälfte der Patient:innen ein Ansprechen mit einer medianen Dauer von acht Monaten.7

Auf der Suche nach weiteren Therapieoptionen für diese seltene Klientel ging Dr. Florian Lüke, Universitätsklinikum Regensburg, in einer wissenschaftlichen Sitzung zum Hodenkarzinom auf die Möglichkeit der CAR-T-Zell-Therapie ein.8 Claudin 6 eigne sich als mögliches Tumorantigen, da es auf Tumorzellen, nicht aber auf gesunden Zellen exprimiert werde, erklärte Lüke. Bei der CAR-T-Zell-Therapie werden Patient:innen T-Zellen entnommen, im Labor mit einem chimären Antigenrezeptor ausgestattet und danach reinfundiert. Bei CAR-T-Zellen handelt es sich somit um körpereigene Immunzellen, die gentechnisch so verändert werden, dass sie Krebszellen über das Zielantigen erkennen und dann mithilfe der körpereigenen Immunabwehr abtöten.

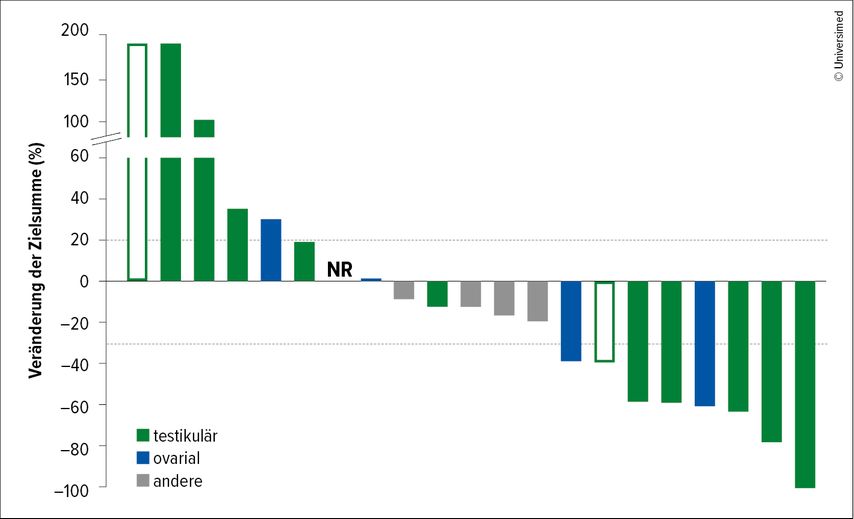

In die Dosiseskalastionsstudie (Phase I) BNT211-01 wurden 13 Patient:innen mit Keimzelltumoren und Progress nach Hochdosistherapie mit autologer Stammzelltransplantation eingeschlossen.9 Ein Ansprechen wurde bei 38% und eine Krankheitskontrolle bei 54% der Patient:innen beobachtet (Abb. 2). Bei zwei Patient:innen wurden dosislimitierende Toxizitäten berichtet. Auch wenn das Sicherheitsprofil weiter geschärft werden müsse, zeigten CAR-T-Zellen doch erste Wirksamkeitssignale bei Keimzelltumorpatient:innen, resümierte Lüke. Für Betroffene mit Rezidiv oder Progress nach Hochdosistherapie seien Studien eine wichtige Option für weitere Therapien.

Künstliche Intelligenz in Hämatologie und Onkologie

Das Potenzial von künstlicher Intelligenz (KI) wird derzeit für alle Lebensbereiche breit diskutiert. Während der Kongress-Pressekonferenz ging Prof. Dr. Jakob Nikolas Kather auf die Chancen und Risiken der künstlichen Intelligenz (KI) ein.10 Kather ist Vorsitzender des DGHO-Arbeitskreises „Künstliche Intelligenz in der Hämatologie und Onkologie“ und Professor für „Künstliche Intelligenz in der Medizin“ an der Medizinischen Fakultät und Informatikfakultät der Technischen Universität Dresden.

Chancen sehe er durch KI-Systeme bei der Analyse der kontinuierlich wachsenden Datenmengen, erklärte Kather. KI könne spezifische Muster erkennen, die für Diagnose, Therapie und Prognose relevant seien. Im Feld der Biomarker können die Entdeckung und Entwicklung beschleunigt und damit schneller eine präzisere Diagnostik und Therapie ermöglicht werden.

Ein weiterer Bereich, in dem KI-Systeme zum Einsatz kommen könnten, sei die Automatisierung von Arbeitsabläufen, um repetitive und zeitaufwendige Aufgaben im klinischen Alltag effizienter zu gestalten. Damit könne für das medizinische Personal eine Entlastung erfolgen, die für die direkte Patient:innenversorgung genutzt werden könnte.

Auch klinische Studien könnten mithilfe der KI optimiert werden, beispielsweise durch die beschleunigte Analyse komplexer Daten und die Identifizierung geeigneter Patient:innenkohorten. In Bezug auf Datenschutz und Datenqualität sei die künstliche Intelligenz aber auch mit Herausforderungen verbunden, warnte Kather und unterstrich die Notwendigkeit einer sorgfältigen Prüfung des Einsatzes. Übergeordnetes Ziel müsse es sein, Konzepte in Diagnostik und Therapie zu optimieren und so die Versorgung von Patient:innen zu verbessern.

Prof. Dr. Andreas Hochhaus, geschäftsführender Vorsitzender der DGHO, ergänzte, dass künstliche Intelligenz immer nur als ein unterstützendes Element verstanden werden dürfe. Im Zentrum der Versorgung stehe die Beziehung jeder einzelnen Patientin und jedes einzelnen Patienten zum ärztlichen und pflegerischen Personal.

Quelle:

Jahrestagung der Deutschen, Österreichischen und Schweizerischen Gesellschaften für Hämatologie und Medizinische Onkologie, 11.–14.10.2024, Basel

Literatur:

1 Wagner AD: Geschlechts- und Genderunterschiede in Behandlung und Nebenwirkungsmanagement solider Tumore. DGHO 2024; Vortrag #V563 2 Wagner AD et al.: Gender medicine and oncology: report and consensus of an ESMO workshop. Ann Oncol 2019; 30(12): 1914-24 3 Heise L et al.: Gender inequality and restrictive gender norms: framing the challenges to health. Lancet 2019; 393 (10189): 2440-54 4 Klier J et al.: In der VERSUS-Studie von d-uo werden mehr als die Hälfte der Prostatakarzinome durch Früherkennung diagnostiziert: Ist das vorteilhaft? DGHO 2024; Vortrag #V629 5 Klier J et al.: Aktuelle Ergebnisse aus dem Urothelkarzinomregister UroNAT. DGHO 2024; Vortrag #V943 6 Onkopedia-Leitlinie Keimzelltumoren des Mannes, Stand: Jänner 2020. Online unter https://www.onkopedia.com/de/onkopedia/guidelines/keimzelltumoren-des-mannes/@@guideline/html/index.html . Abgerufen am 12.11.2024 7 Bokemeyer C et al.: Combination chemotherapy with gemcitabine, oxaliplatin, and paclitaxel in patients with cisplatin-refractory or multiply relapsed germ-cell tumors: a study of the German Testicular Cancer Study Group. Ann Oncol 2008; 19(3): 448-53 8 Lüke F: Rezidive nach Hochdosistherapie: Sind CAR-T-Zellen eine Option für die Zukunft? DGHO 2024; Vortrag #V63 9 Mackensen A et al.: CLDN6-specific CAR-T cells plus amplifying RNA vaccine in relapsed or refractory solid tumors: the phase 1 BNT211-01 trial. Nat Med 2023; 29(11): 2844-53 10 Kongress-Pressekonferenz „Highlights der Jahrestagung 2024“, Jahrestagung der Deutschen, Österreichischen und Schweizerischen Gesellschaften für Hämatologie und Medizinische Onkologie, 12.10.2024, Basel

Das könnte Sie auch interessieren:

Erhaltungstherapie mit Atezolizumab nach adjuvanter Chemotherapie

Die zusätzliche adjuvante Gabe von Atezolizumab nach kompletter Resektion und adjuvanter Chemotherapie führte in der IMpower010-Studie zu einem signifikant verlängerten krankheitsfreien ...

Highlights zu Lymphomen

Assoc.Prof. Dr. Thomas Melchardt, PhD zu diesjährigen Highlights des ASCO und EHA im Bereich der Lymphome, darunter die Ergebnisse der Studien SHINE und ECHELON-1

Aktualisierte Ergebnisse für Blinatumomab bei neu diagnostizierten Patienten

Die Ergebnisse der D-ALBA-Studie bestätigen die Chemotherapie-freie Induktions- und Konsolidierungsstrategie bei erwachsenen Patienten mit Ph+ ALL. Mit einer 3-jährigen ...