Komplexe Fragestellung einfach gelöst?

Der chronische Schmerz ist häufig. Die gross angelegte Studie «Pain in Europe» zeigte, dass 16% der Schweizer Bevölkerung davon betroffen sind. Chronische Schmerzen haben aber nicht nur Auswirkungen auf Lebensqualität, soziale Teilhabe und Arbeitsfähigkeit der Betroffenen, sondern fallen auch gesundheitsökonomisch zunehmend ins Gewicht. Es stellt sich daher die Frage, welche Therapie die wirksamste ist.

In unserer alternden Gesellschaft sehen wir immer mehr degenerative Wirbelsäulenveränderungen, daher ist es nicht verwunderlich, dass die häufigsten Wirbelsäuleneingriffe bei den über 65-Jährigen aufgrund einer degenerativen Spinalkanalstenose erfolgten. In den USA hat die Anzahl der Spondylodesen zwischen 1998 und 2008 signifikant (von 78000 auf 210000) zugenommen und generierte direkte Gesundheitskosten von 16 Milliarden Dollar im Jahr 2004. Allerdings wurde bei diesen Eingriffen bei 10–46% das gewünschte Ziel der Schmerzfreiheit1 nicht erreicht, ein «Failed back surgery»-Syndrom (FBSS) liegt vor. Das ist eine klinische Entität, die wir seit Beginn der Wirbelsäulenchirurgie kennen. Waguespack2 definierte sehr treffend: «when the outcome of lumbar spinal surgery does not meet the pre-surgical expectations of the patient and surgeon». Wobei die Bezeichnung «failed» missverständlich ist, da sowohl die technische Ausführung der Operation als auch das postoperative radiologische Ergebnis einwandfrei sein können.

Die Erfolgsraten haben sich über die Jahre nicht wesentlich verbessert, obwohl es Fortschritte bei den apparativen und operativen Techniken gibt. Das heisst, dass die Anzahl der FBSS mit der steigenden Zahl der operativen Eingriffe korreliert.3

Auch die Anzahl radiologischer Untersuchungen hat in den letzten Jahren stetig zugenommen. Allerdings unterscheidet sich der Einfluss einer Bildgebung auf die Operationsindikation von Land zu Land. Wir wissen, dass gerade die lumbale Spinalkanalstenose oft klinisch asymptomatisch ist, daher ist ein kritischer Abgleich des klinischen Befundes und der Bildgebung für die Indikationsstellung und das Operationsergebnis4, 5 essenziell.

Wir kennen sowohl patientenbezogene als auch von der Operationstechnik abhängige Prädiktoren. Der stärkste patientenbezogene Prädiktor, neben den anatomischen Aspekten, ist das psychosoziale Wohlbefinden. Betroffene mit laufenden Versicherungs- bzw. Rentenverfahren oder einer vorbestehenden Depression haben ein höheres Risiko, chronische Schmerzen zu entwickeln. Adipositas und Nikotinabusus gehen mit mehr postoperativen Komplikationen einher. Bei den operationsbezogenen Prädiktoren spielen neben der richtigen Wahl der Operationstechnik, Operationsfehlern, perioperativen Komplikationen (ca. 20%) vor allem die Anzahl der bereits vorhergehenden Operationen im Schmerzareal eine Rolle. So liegt die Wahrscheinlichkeit, Schmerzfreiheit durch den ersten operativen Eingriff zu erreichen, bei 50%, bei dem zweiten sind es noch 30%, dem dritten 15% und beim vierten nur noch 3%.

Als weitere Therapieoptionen stehen diverse Infiltrationstechniken (epidural, intraartikulär, periartikulär, Nervenblöcke und lokale Infiltrationen), die mit verschiedenen Medikamenten durchgeführt werden können, zur Verfügung. Die Arbeitsgruppe um Staal6 hat in einem Cochrane- Review die Evidenz der verschiedenen Techniken beleuchtet, mit der Conclusio, dass bei methodisch teils mangelhaften Studien, heterogenen Patientenkohorten und Outcomemessungen keine statistische Auswertung möglich ist. Keine der Techniken überzeugte beim subakuten und chronischen Schmerz. Es wurde aber angemerkt, dass möglicherweise bestimmte Subgruppen von einer Infiltration profitieren können.

Blickt man in die Literatur, ist die Wirksamkeit einer Vielzahl verschiedener Therapien beim chronischen Schmerz inzwischen wissenschaftlich belegt. Scott Haldemann7 hat eine nicht abschliessende Liste erstellt und die damit verbundene Problematik dargestellt. Die grosse Auswahl macht es für Patienten schwierig zu entscheiden, welche Therapie in ihrer speziellen Situation die richtige ist. Die Analogie zum Supermarkt liegt auf der Hand. Man «konsumiert» zuerst die ansprechendsten und einfachen Optionen: eine Tablette, eine Infiltration, manchmal sogar eine Operation, um schnell und einfach zur Schmerzfreiheit zu gelangen. Beim chronischen Schmerz ist das Ergebnis einer monomodalen Therapie aber in der Regel frustran.

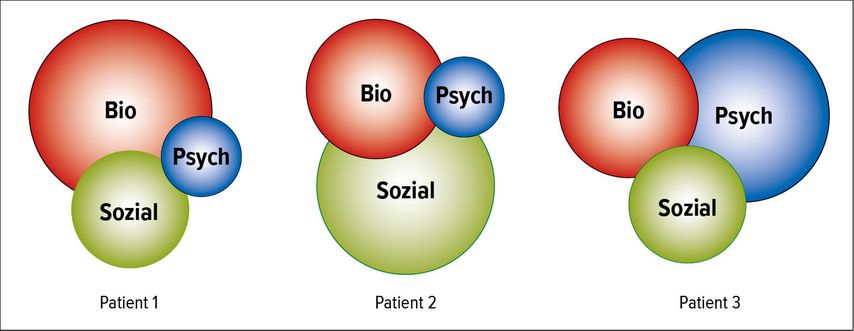

Warum? Weil beim chronischen Schmerz mehrere Dimensionen des Daseins betroffen sind. Seit den 60er-Jahren verfolgen wir einen ganzheitlichen Ansatz und arbeiten mit dem bio-psycho-sozialen Schmerzmodell, das auf George Engels zurückgeht. Das Descartes’sche Modell von Ursache und Wirkung haben wir längst verlassen. Wie bereits erwähnt sind das psychische Wohlbefinden und die soziale Einbettung neben den biologisch-anatomischen Aspekten wichtige Prädiktoren. Die jeweilige Konstellation beim einzelnen Patienten ist individuell. So überwiegen beim einen die biologischen Aspekte (Abb. 1), beim anderen die sozialen Belastungen wie Arbeitslosigkeit, finanzielle Sorgen oder Einsamkeit und beim Dritten die psychiatrische Komorbidität wie Angsterkrankungen, Depression oder eine Persönlichkeitsstörung.

Abb. 1: Unterschiedliche Patientensituationen. Patient 1: Biologische Faktoren des Schmerzes sind dominant. Patient 2: Soziale Implikation dominiert das klinische Bild. Patient 3: Psychologische Aspekte stehen im Vordergrund

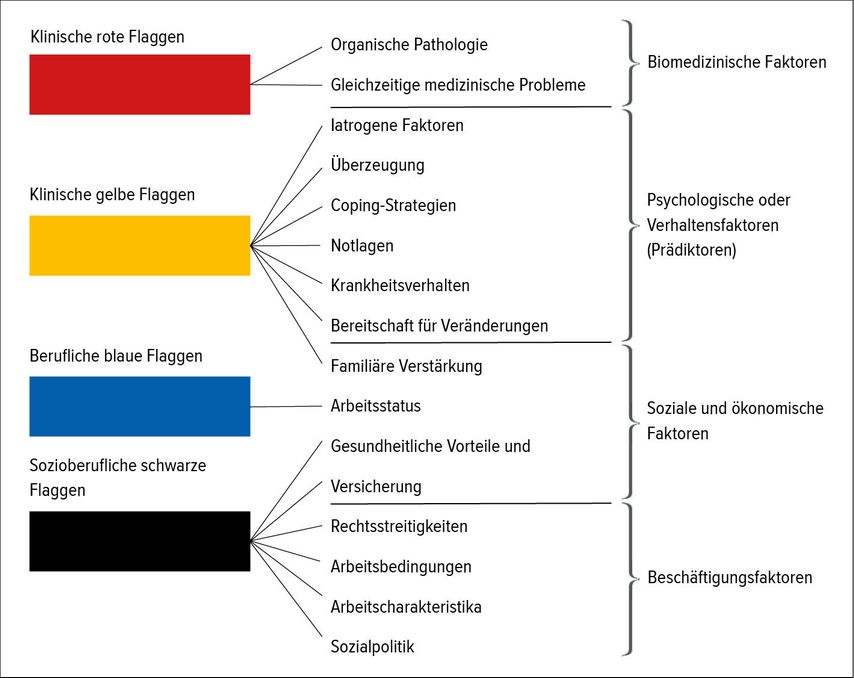

Diesen verschiedenen Aspekten gilt es in der Therapie gerecht zu werden; dabei hat sich das Flaggenmodell von Main (Abb. 2) als sehr nützlich erwiesen. Biologische Warnzeichen, die «red flags», die auf eine Fraktur, Entzündung oder einen Tumor hinweisen, dürfen nicht übersehen werden. Für die Behandlung des chronischen Schmerzes liegt das Augenmerk aber auf den «yellow flags», den psychosozialen und verhaltensbedingten Faktoren, weil diese veränderbar sind und somit einen konkreten Therapieansatz darstellen. Natürlich haben auch die Arbeitsbedingungen, «blue flags», Einfluss auf den Therapieverlauf. Menschen, die in ihrem Beruf Handlungsspielraum und Mitspracherecht haben, weisen eine höhere Jobzufriedenheit auf und sind weniger gefährdet, Schmerzen zu chronifizieren. Das frühe Erkennen von «yellow», «blue» und «black flags» hat Implikationen auf das Therapiekonzept und somit auf das Outcome.

Abb. 2: ABC of Psychological Medicine. Musculoskeletal pain (nach Main CJ, Williams AC, BMJ 2002)

Die Herausforderung bleibt, das beste Therapiesetting für den einzelnen Patienten zu etablieren. Monomodale Therapien sind bei einem mehrdimensionalen Problem nicht zielführend. Der Goldstandard beim chronischen Schmerz ist die «interdisziplinäre multimodale Schmerztherapie» (IMST). Darunter versteht man nach Arnold8 eine gleichzeitige und inhaltlich abgestimmte Behandlung aus körperlich und psychologisch übenden Therapien mit einem gemeinsamen Therapieziel und regelmässigen interdisziplinären Sitzungen.

Die Therapieinhalte sind ausbalanciert mit aktiven Inhalten wie Bewegungstherapie und Ergonomie, edukativen Einheiten, in denen die Pathophysiologie des Schmerzes und die Chronifizierung den Patienten nähergebracht werden, und Entspannungsverfahren. Verschiedene psychotherapeutische Ansätze, die Integration von Angehörigen, eine ausgewogene Aktivitätsbalance und die «functional restauration» vor allem im Hinblick auf den Erhalt oder die Wiedererlangung der Arbeitsfähigkeit sind zentrale Bestandteile des multimodalen Konzeptes. Dies wird im Einzel- und Gruppensetting durchgeführt. Die enge Zusammenarbeit der Therapeuten, der formelle und informelle Austausch in täglichen Visiten und wöchentlichen interdisziplinären Teamsitzungen sind Kernelemente dieser intensiven und hochfrequenten Therapie.

Behandlungsziel ist in der Regel nicht die Schmerzfreiheit, daher müssen die Ziele gemäss den SMART-Kriterien formuliert sein, um Therapieerfolge für Patienten und Therapeuten sichtbar zu machen. Häufig werden ein besseres Schmerzverständnis und eine Steigerung der körperlichen und psychischen Belastbarkeit angestrebt. Aktive Copingstrategien helfen, besser mit den Schmerzen und den damit verbundenen Einschränkungen umgehen zu können. Der Abbau dysfunktionaler Kognitionen wie das Katastrophisieren oder das Angst-Vermeidungsverhalten bewirken einen Zugewinn an Lebensqualität und eine Verbesserung der Alltagskompetenz. Alle therapeutischen Bemühungen zielen darauf ab, «Hilfe zur Selbsthilfe» zu vermitteln. Die Evidenz der IMST9–12 ist inzwischen hinlänglich belegt und unbestritten.

Der Vergleich des multimodalen Ansatzes mit den interventionellen Therapiestudien ist aber schwierig. Die Interventionen werden gegen einen konservativen Therapiearm verglichen. Dieser sogenannte konservative Arm ist aber nicht einheitlich definiert. So scheitert die Vergleichbarkeit an der fehlenden Standardisierung, sowohl der Therapieinhalte als auch der Outcomeparameter. Diese Studien sind nicht verblindet und profitieren von einem grossen Placeboeffekt. Wir wissen: je invasiver die Therapie, umso grösser der Placeboeffekt.13 Ausserdem wird den verschieden gewichteten bio-psycho-sozialen Domänen keine Rechnung getragen. Die Therapieziele sind individuell und von daher schlecht vergleichbar, bei den Bewegungstherapien sind verschiedene Inhalte und Therapieintensitäten zu finden.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Wirksamkeit von invasiven Therapien, wie Operationen und Infiltrationen, stark mit der korrekten Indikationsstellung korreliert. Es gibt keine Evidenz, dass diese Therapien generell bei der chronischen Schmerzerkrankung wirken. Interdisziplinäre multimodale Schmerzprogramme sind der Goldstandard. Dabei ist die Multidimensionalität des chronischen Schmerzes eine Herausforderung in Bezug auf Standardisierung von Studienprotokollen und Festlegen der Outcome-Parameter. Die Frage nach den genauen Inhalten und der exakten Intensität in der IMST konnte bisher noch nicht beantwortet werden. Ein «Core Outcome Set» als kleinster gemeinsamer Nenner für die zukünftige Schmerzforschung wäre ein Anfang, um die Vergleichbarkeit der Studienergebnisse zu verbessern.

Autorin:

Dr. med. Susanne Hartmann-Fussenegger, MAS

Leitende Ärztin Klinik für Neurologi

eLeitende Ärztin Schmerzzentrum

Kantonsspital St.Gallen

Schmerzspezialistin SPS

E-Mail: susanne.hartmann-fussenegger@kssg.ch

Literatur:

1 Thomson S: Failed back surgery syndrome: definition, epidemiology and demographics. Br J Pain 2013; 7: 56-9 2 Waguespack A et al.: Etiology of long-term failures of lumbar spine surgery. Pain Med 2002; 3:18-22 3 Burton CV: Failed back surgery patients: the alarm bells are ringing. Surg Neurol 2006; 65: 5-6 4 Boden SD et al.: Abnormal magnetic-resonance scans of the lumbar spine in asymptomatic subjects: a prospective investigation. J Bone Joint Surg Am 1990; 72: 403–8 5 Jensen MC et al.: Magnetic resonance imaging of the lumbar spine in

people without back pain. N Engl J Med 1994; 331: 69–73 6 Staal JB et al.: Injection therapy for subacute and chronic low-back pain. Cochrane Database of Systematic 2008 Reviews Issue 3 7 Haldeman S, Dagenais S: A supermarket approach to the evidence-informed management of chronic low back pain. Spine J 2008; 8(1): 1-7 8 Arnold B et al.: Multimodale Schmerztherapie Konzepte und Indikation. Schmerz 2009; 23:112-20 9 Häuser W et al.: Efficacy of multicomponent treatment in fibromyalgia syndrome. Arthritis Rheum 2009; 61: 216 10 Kamper StJ et al.: Multidisciplinary biopsychosocial rehabilitation for chronic low back pain: Cochrane systematic review and meta-analysis. BMJ 2015; 350: h444 11 Scascighini L et al.: Multidisciplinary treatment for chronic pain: a systematic review of interventions and outcomes. Rheumatology 2008; 47: 670 12 Gerdle B et al.: Weak outcome predictors of multimodal rehabilitation at one-year follow-up in patients with chronic pain — a practice based evidence study from two SQRP centres. BMC Muskuloskeletal Disorders 2016; 17: 490 13 Benedetti F et al.: Conscious expectation and unconscious conditioning in analgesic, motor, and hormonal placebo/nocebo responses. J Neurosci 2003; 23: 4315-23

Das könnte Sie auch interessieren:

Trifft der deutsche Ärztemangel die Schweiz?

Deutschland stehe vor einem gravierenden Ärztemangel, warnt der dortige Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Es fehlen 50 000 Ärzt:innen. Rund 8000 sind in der Schweiz.

Kostenbremse-Initiative: Gegner:innen machen mobil

Ein überparteiliches Nein-Komitee warnt seit Montag vor der Kostenbremse-Initiative und einer Zweiklassenmedizin in der Schweiz. Befürworter:innen wollen «Akteuren Grenzen setzen».

«Hoffnung auf bessere Patientencharakterisierung und gezielte Therapie»

Forscher aus Boston haben gezeigt, dass Mutationen im TET2-Gen (es hemmt die Aktivierung myeloider Zellen und fungiert deshalb als Tumorsuppressorgen für myeloide Neoplasien) das Risiko ...